2019年5月22日

小2算数「かけ算」にプログラミング導入~Scratchで文章問題づくり~

ベネッセコーポレーション プログラミング教育開発課

星 千枝

小学2年生で学習するかけ算では、まずかけ算の意味と九九の計算を学習してから、かけ算の文章問題を解いたり作ったりする活動を行う。かけ算は交換法則が成り立つのだから、文章題の立式のときに、かけられる数とかける数の順番は不問でいいのではないか、という指摘がある。本当にそうなのだろうか?

全国的な学力調査(全国学力・学習状況調査等)の算数の結果から、割合の理解度が低いという課題がある。割合を学習する5年生が、「比べられる量」と「もとにする量」がわかっていないことがひとつの原因ではないかといわれている。割合は、交換法則が成り立たないわり算を使って求めるので、わられる数とわる数の意味がわかっていないと、正しく立式ができない。

明星学苑・明星小学校の丸山農先生は、式表現には場面を表す式と計算の方法を表す式があり、かけ算を学習する小学2年生のときから、「単位量」と「いくつ分」の意味をきちんととらえて、単位量×いくつ分という順番で正しく立式する習慣をつけておくことが大切ではないかと考えている。その習慣こそが2量の関係を表す割合の学習にも適用され、正しく立式できる力を育成したいという思いから、かけ算の意味理解のためにプログラミングを導入し、かけられる数とかける数の意味を視覚的に確かめられるような教材を作ることになった。

かけ算の意味理解のために、プログラミングを導入

ベネッセの指導案サイト「プロアンズ」の「かけ算の文章問題名人をめざして」にある、かけ算の指導計画のうち、九九の習い始めである第3時間目(前半)と、九九と文章題の学習をほぼ終えた第35時間目(後半)の授業にプログラミングを導入することにした。

前半の授業では、かんたんな数値でお皿の上のりんごの数を数える文章題を解く活動にした。後半では、児童が好きな素材で自ら問題を作る活動を通して、文脈が変わっても、かけられる数とかける数の意味理解が促されるようにした。

前半:文章問題を「解く」

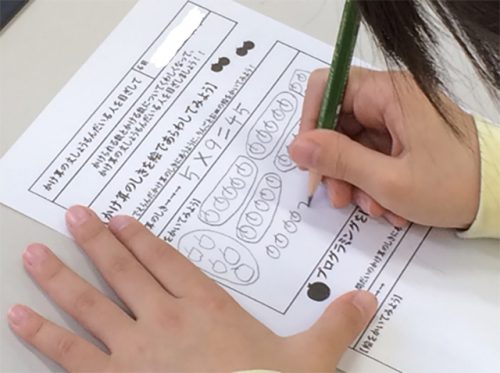

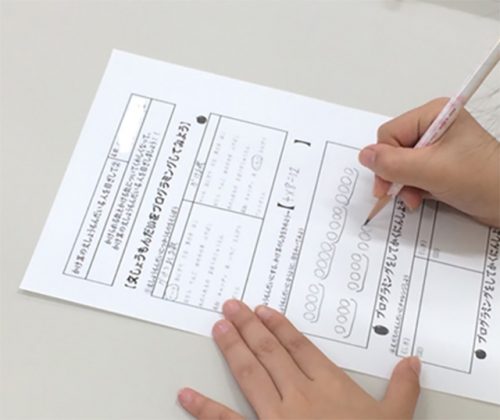

プログラミングする前に、かけ算の式の意味をプリントに描く。写真の児童は、5×9の式を、かけられる数5は1つのお皿にのっているりんごの数、かける数9はお皿の数、と判断して、式を絵で正しく表現していることがわかる。

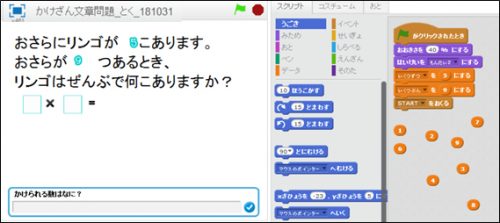

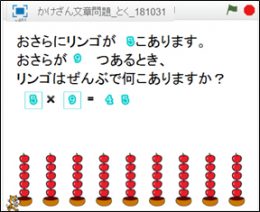

次に、プリントで設計したとおりに、スクラッチ教材で「いくつずつ」と「いくつぶん」を代入する。

「いくつずつ」と「いくつぶん」、「おさらのリンゴの数」と「おさらの数」、「かけられる数」と「かける数」と、児童は言葉と数字を意味に合わせて正しく対応させる必要がある。

かけられる数が5、かける数が9と代入した場合は、5×9と立式される。

かけられる数が5、かける数が9と代入した場合は、5×9と立式される。

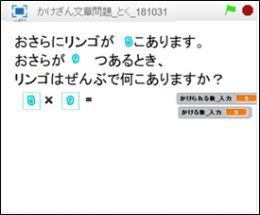

そして、式に合わせて、おさらとリンゴの絵が表示される。おさらにリンゴが5個のっていて、そのおさらが9個ある絵になっていれば正解である。

そして、式に合わせて、おさらとリンゴの絵が表示される。おさらにリンゴが5個のっていて、そのおさらが9個ある絵になっていれば正解である。

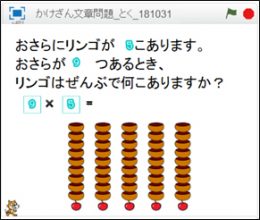

もし、かけられる数とかける数を逆に答えてしまった場合はどうなるか?

かけられる数が9、かける数が5と指定したので、式は9×5。それに対応する絵は、リンゴの上におさらが9個のっていて、そのリンゴが5個ある絵になり、プリントで設計した絵とは異なってしまう。児童にとって、この絵は驚きであった。9×5と5×9は意味が違うことが視覚的にわかる瞬間である。

かけられる数が9、かける数が5と指定したので、式は9×5。それに対応する絵は、リンゴの上におさらが9個のっていて、そのリンゴが5個ある絵になり、プリントで設計した絵とは異なってしまう。児童にとって、この絵は驚きであった。9×5と5×9は意味が違うことが視覚的にわかる瞬間である。

この授業の事後感想で、「九九の答えは同じでも、式の意味は違う」という発言があった。場面を表す式と計算の仕方を表す式との違いに気づいた児童もいたようである。

文章、式、絵(図)という3つの対応を考えながら、プログラミングで自らいろいろシミュレーションすることにより、理解を深めることができると考えている。

後半:文章問題を「つくる」

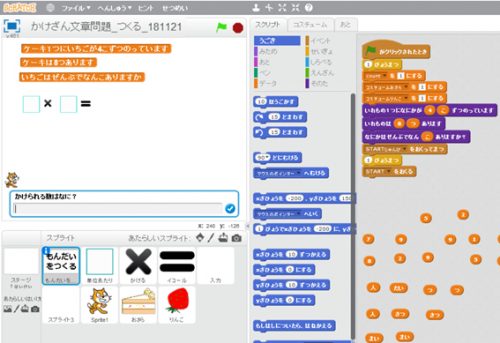

後半の授業では、文章問題を作る活動を通じて、かけられる数とかける数の意味を把握することを学習のねらいにした。児童は好みの素材をスクラッチのコスチュームから選んで、自由に文章問題を作り、友達に解いてもらう。

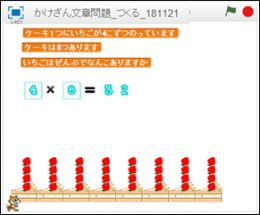

プログラミングの前にプリントで問題を設計する。写真の児童は、かけられる数にケーキ、かける数にいちご、式は4×8と書いている。

次に、設計したとおりに、おさら(いくつ分)とリンゴ(単位量)のコスチュームとそれぞれの個数を指定し、文章問題をつくる。紫色のブロックの順番を変えることで、文章の順番も変えることができる。

かけられる数4、かける数8と答えると、式は4×8となり、ケーキの上にいちごがのっている絵が正しく表示された。

かけられる数4、かける数8と答えると、式は4×8となり、ケーキの上にいちごがのっている絵が正しく表示された。

効果検証

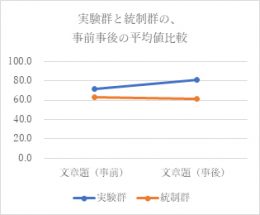

この教材を導入したクラス(実験群25名)と従来どおりの授業をしたクラス(統制群25名)とに分けて、前半の授業前に事前テスト、後半の授業後に事後テストを実施し、2つの群を比較して効果検証した。テスト内容は、絵を見てかけ算の立式をする問題10問である。

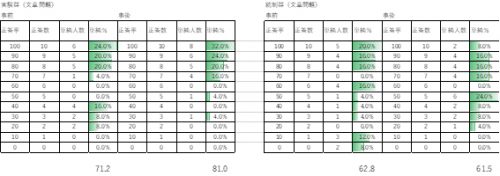

【表1】は事前テストと事後テストの差の検定を行った結果で、統計的な有意差は認められなかったものの、事前事後の平均正答率は、実験群が71.2から81.0へ増加、統制群はあまり変化が見られなかった。

【表1】は事前テストと事後テストの差の検定を行った結果で、統計的な有意差は認められなかったものの、事前事後の平均正答率は、実験群が71.2から81.0へ増加、統制群はあまり変化が見られなかった。

また、九九の計算はできなかったが、文章題の立式では、事前テスト30から、事後100になった児童がいた。その児童は、別の単元テストで「おさらが3つあります。おさらにはいちごが8個ずつのっています。いちごは全部で何個ありますか。」という文章問題でも、8×3と正しく立式できていた。この児童は、通常であれば、立式を間違えてしまうのに、今回正しく立式していたので、丸山先生自身も驚いていた。サンプルは少ないものの、苦手な児童にとって、間違えてはいけないというプレッシャーが少なかったせいか、より積極性が感じられた。

いろいろな素材で文章問題をつくって解くという活動を通じて、かけられる数とかける数を正しく判断して、正しく立式できたかどうかが、視覚的に確かめることができるよさがある。わざと間違いを誘発する数値を入れ、その結果を確認している児童の姿も見られた。この教材で学んだ2年生が5年生になったときに、果たして割合の問題も正しく求められるようになるのか、児童の成長を見ていきたい。

ベネッセコーポレーション プログラミング教育開発課

ベネッセにて、プログラミング的思考を導入を通して、教科の概念理解が促されるような教材や指導案などを開発中。そのほか、CRET研究員として、「21 世紀スキルとしての問題解決力と国際的な評価の枠組み」などの調査研究に取り組む。

最新ニュース

- 部活と勉強の両立、半数の保護者が「悩んだ経験あり」=プラスワン調べ=(2025年9月2日)

- 大学パワーランキング、「国内大学の産学共同研究・受託研究収入額ランキング」発表(2025年9月2日)

- すららネット、「国際デジタル算数・数学コンテスト」の参加者を募集(2025年9月2日)

- ジンジブ、高校生向けメタバース空間の合同企業説明会「ジョブドラフト~メタバースFes~」8日オープン(2025年9月2日)

- LoiLo、「iPad40台×ロイロノート」無料貸出しの申し込み受付開始(2025年9月2日)

- コドモン、新潟市と保育の質向上で連携 公立・私立を含む約300の保育・教育施設が対象(2025年9月2日)

- 教育機関向けAI英語学習サービス「レシピー for School」、デジタル庁「教育DXサービスマップ」に掲載(2025年9月2日)

- ミダス財団、中高生向け「プログラミング体験イベント」8月に実施(2025年9月2日)

- atama plus、「AI教材活用した入試プログラム」が前橋国際大学の来年度総合型選抜入試で採用(2025年9月2日)

- 来春開校の通信制サポート校「NIJIN高等学院」、第1期生の出願受付を開始(2025年9月2日)