2025年2月17日

【AIドリル導入効果】長崎市におけるキュビナ活用実践レポート/長崎市教育委員会

【PR】

長崎県長崎市では、AI型教材「キュビナ」を市内の全小中学校で活用している。導入から2年、その効果の検証結果と、導入・活用推進の実践について、2024年11月に開催されたオンラインイベントの内容をレポートする。

イベントに登壇したのは長崎市教育委員会 教育研究所 富永 豊 主任指導主事、長崎市立山里小学校 寺田 真人 教諭、長崎市立山里中学校 宮濱 太陽 教諭。進行は同イベントを主催したCOMPASSの木川 俊哉 取締役CLOが務めた。

キュビナ導入の背景

はじめに富永主任指導主事から、長崎市におけるキュビナ導入の背景が紹介された。

個別最適化された学び、学力向上を目指しキュビナを正式導

長崎市では、個別最適化された学びを目指し、段階的にAIドリルの導入を進めた。2021年、7社のAIドリルを各校で選択し検証導入、翌年1社を全校に推奨。しかし、選択式問題中心で学力向上の効果が不十分との声が上がり、採用を見直した。

2023年、キュビナの検証導入を開始。AIによる学習分析機能や学習意欲向上の工夫が評価され、学習eポータルとともに2024年に全校で正式導入された。AIを活用した個別最適な学習の実現、ワークブック作成の容易さ、MEXCBT(メクビット:文部科学省のCBTシステム)との連携が決め手だった。

キュビナの学校における活用事例紹介

教育データ利活用推進校 山里小学校のキュビナ活用事例

寺田教諭から具体的な活用事例が紹介された。

山里小では、宿題や長期休みの課題にキュビナを活用。さらに毎週金曜朝の10分間に全校児童が参加する「キュビナタイム」を実施し、児童は各教科の5分間学習に取り組む。高学年になると自ら学習計画を立てる姿も見られる。

キュビナの効果を高めるため、研究授業や中学校との連携で授業参観や情報共有を実施。全国学力テストを分析し、ワークブックを作成するなど学力向上を図る。家庭学習においては、保護者にキュビナによる学びの可視化手順を示し、安心感を提供する。

数学科での取り組み 山里中学校のキュビナ活用事例

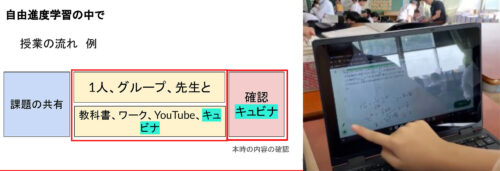

宮濱教諭からは、山里中の活用事例が紹介された。2020年度からキュビナを導入し、授業や宿題など幅広く活用する。特に数学の授業では、「自由進度学習」を取り入れ、生徒が学習形態や教材を自由に選択、その一つとしてキュビナを利用している。

単元の節目には、キュビナのワークブックで小テストを実施。教員画面で結果を一覧し、正答率の低い問題を授業で取り上げ、定着を図る。

また、キュビナの学習履歴を成績評価に活用する。キュビナで学習した結果にはA、B、Cの評価が付与される。C評価となった場合も、解き直しを行えばA評価を得られる仕組みだ。Aの割合から、生徒の粘り強い学習態度や、自己調整力を働かせて学力向上を目指す姿勢を見取ることができるという。

キュビナの学習履歴 生徒の学ぶ姿勢を把握

トークセッション

続いて登壇者によるトークセッションが行われた。

キュビナを市内全校で有効活用 5つの取り組みと導入時の課題への対応

木川: 長崎市ではどのようにキュビナの活用を推進していますか?

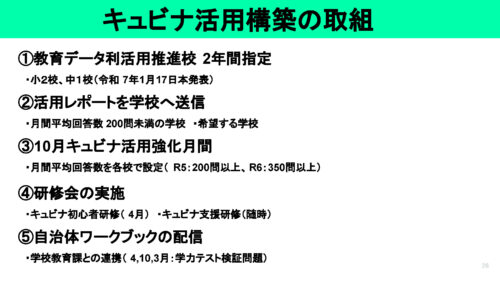

富永: 5つの取り組みを行っています。1つ目は「①教育データ利活用推進校の指定」です。小中3校を指定し、キュビナの有効活用と教育データ利活用に関する研究実践を進めています。

2つ目は「②活用レポートの送信」です。キュビナの月間平均解答数が200問未満の学校には教育委員会から校務支援システムでレポートを送信、活用を促します。

次に「③『キュビナ』活用月間」の実施です。毎年10月を活用月間とし、学校ごとに月間目標解答数を設定。ポスターを掲示し、目標達成校には賞状を授与します。

そして「④研修会の実施」。4月には新任教員へ の研修を行い、活用が進まない学校には教育委員会が出向きニーズに合った支援を行います。

最後に「⑤自治体ワークブックの配信」を年に3回行っています。特に10月の強化月間中に配信し、キュビナの利用促進を図ります。

ここまでに苦労もありました。市内全校にキュビナを導入してこそ効果が上がるため、学校現場の理解を得るべく校長会での説明や、先行導入2校の先生による研修会を通じてキュビナの良さを体感してもらう機会を設けました。

また、紙媒体のドリルを削減しクラウド型ドリルへ転換することで学力への影響を懸念する声もありました。COMPASSさんからの提供資料の配布や教育委員会による効果検証を実施しました。今後も、教育データ利活用推進校の実践例を基に、キュビナの学力向上への貢献に関する情報を提供し続けます。

木川: 導入に伴う課題と5つの対策など、教育委員会のサポートがあっての実践だと感じました。続いて各校での取り組みを聞かせてください。

研究授業を通してキュビナの活用拡大を図る

寺田: 山里小では、ICT支援員によるキュビナの操作研修を実施、長期休業前に学年全体でワークブックを作成・配信し、教員が活用できるようになりました。

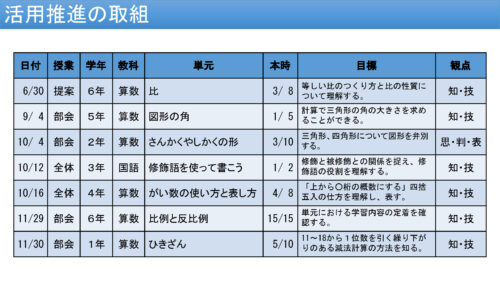

2023年は全学年で7つの研究授業を行い、1年生でも時期を工夫すればキュビナが使えるといった共通理解が得られました。算数での利用が多い中、国語科でも活用を開始。参観を通じて活用法を理解した教員が増え、国語や社会科など他教科への意識も高まりました。

研究授業では、ワークブックの作成意図や学習の系統性を指導案に示しました。教員が個別指導をする際にその作成意図や関連する単元が明確であれば、役立つためです。

生徒会と連携したキュビナ校内家庭学習強化月間 学習習慣の定着へ

宮濱: 山里中でも、先生方にキュビナを知ってもらうため、操作研修を重ね、困っている先生がいれば、個別に対応し理解を深めています。

また、生徒会と連携し、10月を校内の家庭学習強化月間としました。キュビナの解答数で順位を競い、生徒集会で上位10名を表彰しました。3年生の月平均解答数は1034問、1位の生徒は15337問(日平均494問)を解答しました。

グラフでは10月に平均解答数が急増しています。興味深いのは11月も解答数が変わらない点です。

木川: 解答数の多さに驚きました。強化月間後の11月も平均解答数が維持され、学習習慣が根付いているのが印象的です。取り組みが子どもたちの自立した学びに繋がっていると感じます。

効果検証結果の報告:キュビナの利用が学力向上へ与える影響を分析

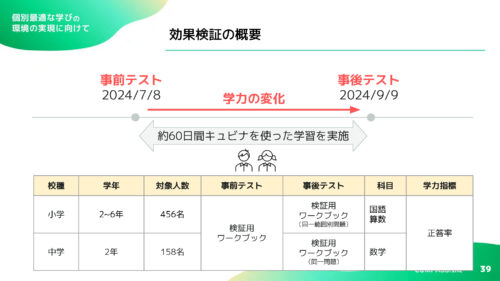

ここで、長崎市とCOMPASSが共同で行ったキュビナ導入による効果検証の結果が木川CLOから報告された。

【検証方法について】

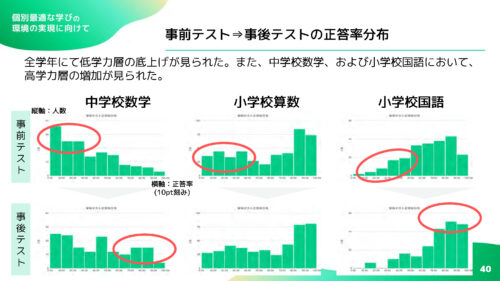

小学2-6年生(国語・算数:各20問)と中学2年生(数学:17問)を対象に検証用ワークブックで事前テストと事後テストを実施。各テストの間の約60日間キュビナを利用、学習ログから事後テストへの影響を分析。正答率(正答数÷出題数×100)を学力指標とした。

【検証結果①正答率の変容】

中学校数学:低得点層(0~30pt)が減少し、高得点層(70~90pt)が増加。平均正答率は33.1→42pt(約9pt向上)。

小学校算数:低得点層(0~40pt)がやや減少し、平均正答率は55.8→59.7pt(約4pt向上)。

小学校国語:低得点層(0~40pt)が減少し、高得点層(80~100pt)が増加。平均正答率は63.0→73.0pt(約10pt向上)。標準偏差は21.3→20.4に減少し、得点のばらつきが縮小。高得点層の増加と低得点層の底上げを実現。

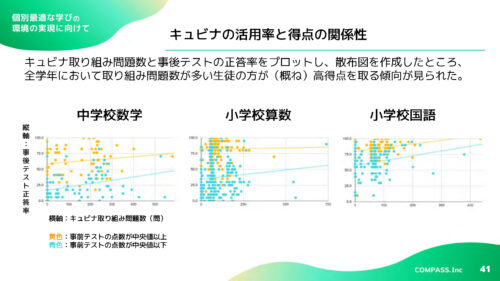

【検証結果②キュビナの利用と正答率の関係】

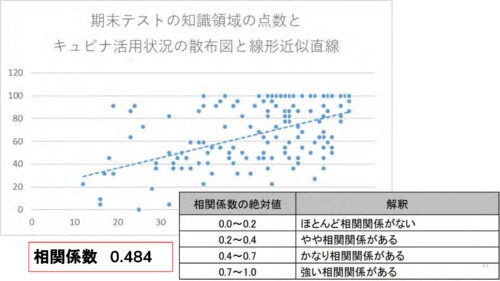

キュビナの取り組み問題数と事後テストの正答率の散布図からは、全教科・学年で、取り組み問題数の多い児童生徒が、高い正答率を取る傾向が見られた。

特に事前テストの成績が中央値以下で、取り組み問題数の多い児童生徒に正答率上昇の傾向が見られた。つまりキュビナの利用量が正答率の改善に寄与したと考えられる。

キュビナ導入によって児童生徒・教員に見られる変化

富永: 低学力層の正答率の向上を嬉しく思います。キュビナが、学力二極化の課題を解決する可能性を示唆しており、今後に期待が高まります。この効果検証結果を各校に周知し、活用を推進していきたいです。

木川: 実際の学校現場ではキュビナ導入による変化をどう感じていますか?

寺田: 授業の振り返りノートに見られるように、子どもたちが自分の学びを振り返り、効果を実感することで根拠を持って学び方を選べるようになったのがキュビナ活用の一番の変化だと思います。

宮濱: 私も中学1年の数学、期末テストの結果とキュビナの学習量との相関関係を調べて分析しました。テストの点数とキュビナのA評価の数に相関関係があると言えると考えます。

木川: 先生の変化はいかがですか?

宮濱: キュビナをうまく活用することで、採点や能力分析にかかる時間を生徒と関わる時間に変換できます。Google Classroomで複数レベルの自習課題を容易に配信でき、習熟度別の学習プリント作成や解説準備などの時間を削減できています。

今後のキュビナ活用 さらなる効果を目指して

木川: 今後、キュビナを活用し教育施策にどう活かしていきますか?

寺田: これまでに教員はキュビナを効果的に活用し、子どもたちは自分で学び方を選ぶ学習の個性化が進みました。今後は、MEXCBTの活用、学びの検証方法の明確化、学校全体の共通理解の推進、扱う教科の拡大に取り組んでいきます。

宮濱: 生徒が解いたキュビナの膨大なデータの活用法を考えています。それから紙のノートとキュビナを併用する効果的な使い方も模索しています。例えば方程式など思考過程をノートに書くといった工夫です。

富永: 教育委員会では、キュビナの教育データを活用した質の高い教育を推進します。MEXCBTの活用で習得度を測定して、不足をキュビナで補い効果をあげ、そしてキュビナ活用の平準化を目指します。キュビナの機能やデータ分析の研修を充実させ、教員の最大限の活用を支援します。成功事例を共有しよりよい実践に繋げていきます。

木川: ありがとうございました。今後の取り組みが充実し、児童生徒の学びがさらに豊かになることを祈願しています。

関連URL

最新ニュース

- シンシアージュ、大阪・羽曳野市と子どもの学びと地域理解を推進する「包括連携協定」締結(2026年2月25日)

- VLEAP、中高生向け租税教育用デジタル版ボードゲームの制作に協力(2026年2月25日)

- 子どもの習い事、83%の親が「成長に合わせて選び方を変えるべき」=イー・ラーニング研究所調べ=(2026年2月25日)

- 令和の現役高校生は日常的にAIを使う。男女で大きな差 =ワカモノリサーチ調べ=(2026年2月25日)

- サイバー大学、学習歴と身分証を統合する次世代型「スマート学生証」を先行導入(2026年2月25日)

- 大和大学と奈良先端科学技術大学院大学、教育・学術分野の連携推進する包括協定締結(2026年2月25日)

- GMOメディア、ポータルサイト「コエテコbyGMO」で会話型プログラミング教室レコメンド機能の提供開始(2026年2月25日)

- 三英、STEAM教育スクール所属の中高生ロボティクスチームが「3冠」達成(2026年2月25日)

- 未踏社団、小中高生クリエータ支援プログラム「2026年度 未踏ジュニア」募集開始(2026年2月25日)

- ネイティブキャンプ、アプリ開発・起業教育プログラム「Technovation Girls 2026」に協賛(2026年2月25日)