2014年1月15日

文教大学附属教育研究所/OSに依存しない教材アプリ開発の可能性を実践検証

文教大学附属教育研究所は11日、教育関係者を対象に、第81回「定例研究会」を文教大学越谷キャンパスで開催した。

ICT教育の分野では、光塩女子学院初等科理科主任の長田朋之教諭が、「iPadを用いた授業づくり-アプリ作成を中心として-」をテーマに、アプリ開発とその実践検証について発表を行った。

教育現場では、授業内容に沿った独自教材を作成しプリントを児童らに配布するといった活用が一般的だ。今後デジタル化が進む中で、同じように教員がデジタル教材を作成する可能性もでてくるが、そうした場合にデジタル端末やOSの種類などがネックになる、と長田教諭は語る。

いったんデジタル端末(とOS)を導入してしまうと、数年後の更新時、それまでのアプリを継続的に使用するために同じ端末を購入する以外選択肢がないことになる。転勤の際には勤務先でのシステム環境の違いにより、教員がこれまで活用してきたアプリが使えなくなるなど、柔軟な利用が妨げられることもある。こうしたことに疑問を感じたところから、長田教諭の取り組みはスタートした。

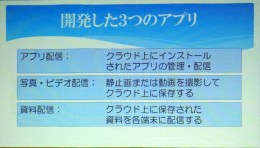

開発したのは、「アプリ配信用プログラム」と「写真・ビデオ配信」「資料配信」のアプリ。HTMLとJavaScriptを使用したもので、特徴的なのはWebブラウザを使うアプリとした点だ。個々のデジタル端末にアプリをインストールするのではなく、サーバ上にアプリを置いてWebページとして呼び出して操作する仕組みとしたことで、特定のOSに依存せずアプリを使うことができる。

開発したのは、「アプリ配信用プログラム」と「写真・ビデオ配信」「資料配信」のアプリ。HTMLとJavaScriptを使用したもので、特徴的なのはWebブラウザを使うアプリとした点だ。個々のデジタル端末にアプリをインストールするのではなく、サーバ上にアプリを置いてWebページとして呼び出して操作する仕組みとしたことで、特定のOSに依存せずアプリを使うことができる。

開発した教材アプリの使い勝手を検証するため、長田教諭は勤務校である光塩女子学院初等科での授業で実践活用を行った。

小学6年生の理科の授業ではiPod touch12台を各班に1台配布、「燃焼」実験で観察した映像を撮影させ、大型ディスプレイに表示して全員で映像を共有した。その他の実践活用も行い、円滑な授業運営を行うことができたという。

取り組みのまとめとして、「特定のOSに限定されないタブレット端末用アプリの開発が可能なことを実証できた」と長田教諭は述べた。

取り組みのまとめとして、「特定のOSに限定されないタブレット端末用アプリの開発が可能なことを実証できた」と長田教諭は述べた。

文教大学附属教育研究所は、同学教育学部 今田晃一教授が所長を務める、教育に関わる幅広い研究の推進などを果たす目的で設立された研究会。3月1日には、第82回「定例研究会」を開催する予定。

問い合わせ先

文教大学附属教育研究所

電 話:電話048-974-8811(内線2620)

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)