2018年10月11日

J:COM、「小中学生のスマホ利用に関する親の意識調査2018」を発表

ジュピターテレコム (J:COM) は、小学3年生~中学3年生のスマートフォンを保有している子どもを持つ、全国の20歳~59歳の男女を対象に「小中学生のスマホ利用に関する親の意識調査2018」を8月に実施、1000名の有効サンプルを集計し、10日その結果を発表した。

子どものスマートフォン利用の実態については、子どものファーストスマホの半数以上が「Android」を利用、2割弱が「中古スマホ」を利用していた。ファーストスマホの選択基準は、「自分と同じキャリア」「端末代金が安い」「月間利用料金が安い」など。

子どものスマートフォン利用の実態については、子どものファーストスマホの半数以上が「Android」を利用、2割弱が「中古スマホ」を利用していた。ファーストスマホの選択基準は、「自分と同じキャリア」「端末代金が安い」「月間利用料金が安い」など。

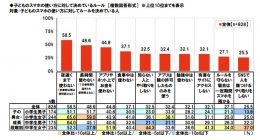

中学生女子を持つ親が定めるルールは、「知らない人とつながらない」「有害サイト閲覧禁止」「SNSで誹謗中傷しない」など。子どものスマートフォンに関するルールを決めている家庭は8割以上に上り、スマートフォン利用のルールを破った時の没収期間は、7日間が最も多く平均日数は11日間となった。

中学生女子を持つ親が定めるルールは、「知らない人とつながらない」「有害サイト閲覧禁止」「SNSで誹謗中傷しない」など。子どものスマートフォンに関するルールを決めている家庭は8割以上に上り、スマートフォン利用のルールを破った時の没収期間は、7日間が最も多く平均日数は11日間となった。

子どものスマートフォン利用と家庭内トラブルについては、6割が子どものスマートフォン利用がきっかけで親子喧嘩を経験したことがあると回答。中学生男子の親では7割となった。原因の1位は「長時間スマホ」、男子では「スマホでゲームばかり」が1位となった。また、子どものスマートフォン利用をめぐって夫婦喧嘩を経験したことがあると答えたのは、4人に1人に上った。さらに、子どものスマートフォンのパスワードを知っている親は4割半、子どものWeb履歴を知っているのは中学生の親ではわずか1割未満だった。

子どもが安全にスマートフォンを利用するための対策については、子どもがスマートフォンを安全に使うための機能やアプリを半数の親が「利用していない」と回答。使っている安全機能・アプリの1位は「Webの一括フィルタリング」だった。また、使いたい安全機能・アプリでは「位置情報の確認」が2位にランクインした。さらに、スマートフォンを与える前にやっておけばよかったことは、1位「事前にルール決め」2位「ルール違反の罰則決め」となった。

関連URL

最新ニュース

- プログラミング学習 8割が「興味あり」も「難しそう」が最大の学習障壁に =「プロリア プログラミング」調べ=(2024年12月12日)

- プログラミング言語別提示年収ランキング、2年連続Goが1位に =paiza調べ=(2024年12月12日)

- インヴェンティット、デバイス管理ツール「mobiconnect」が藤枝市役所で採用(2024年12月12日)

- 週休3日制で20代正社員が取り組みたいこと1位は「スキルアップや資格取得の勉強」=ジェイック調べ=(2024年12月12日)

- 日本数学検定協会、「すらら国際デジタル算数/数学コンテスト2024」で中1部門の優勝者に「SUKEN Award」を贈呈(2024年12月12日)

- デジタル人財の育成を目指す「AKKODiS高等学院」、2025年4月に開校(2024年12月12日)

- メディアナビ、AI文書チャット「LightPDF」がハリウッド美容専門学校に導入(2024年12月12日)

- Ubdobe、「遊びながら介護を学ぶボードゲーム」が千葉県内の中学で活用開始(2024年12月12日)

- 群馬大学 食健康科学教育研究センター、生物統計解析の手法を学ぶオンライン講座(2024年12月12日)

- 神戸大学とフューチャー、AIを活用した医療面接トレーニングアプリの開発を推進(2024年12月12日)