2014年8月4日

ICPF/荒川区はなぜ小中学生にタブレットを配布するのかを西川区長が語る

情報通信政策フォーラム(ICPF)は7月31日、セミナー「荒川区はなぜ小中学生にタブレットを配布するのか」を東京・千代田区のアルカディア市ヶ谷で開催した。

セミナーでは、荒川区で教育の情報化を推進している西川太一郎区長が登壇。荒川区教育委員会の駒﨑彰一統括指導主事らによる具体的な説明を交えながら、1人1台タブレット導入のほかICT機器を活用した教育環境推進の現状や計画について語った。

荒川区の教育改革について西川区長は、教員らの理解を得られるようICT機器活用を段階的に進めたと語る。2012年度に電子黒板、2013年度に指導者用デジタル教科書を、そして2014年度には第三峡田小・尾久小・第二日暮里小・諏訪台中のモデル校4校へタブレット(富士通製・キーボード付)1200台の導入に踏み切った。計画的かつ速やかな導入に関して、“一番乗り”の効果を狙ったと説明。実際、企業・団体などから注目を集め、様々な面でサポートの手が差し伸べられたという。

荒川区は人口約22万、小中学校数34校、児童生徒数は1万1千人と、他の行政区と比べ小規模で、この点も導入に際して逆スケールメリットとなったと西川区長。しかし、何よりも各校の校長の理解と力添えが欠かせなかったと、当時を振り返った。

また、タブレットを使った授業について、荒川区では基礎学習に重点を置いた活用を進めていると駒﨑指導主事は語る。「機器が一斉に学校現場に入ることで、すべての場面で子どもたちがタブレットを手にするところを想像される向きもあるようだが、実際には紙との併用を行い、タブレットは効果的な場面での活用に限られる」のだという。こうした点は、算数と理科の教科に限定し反転授業も取り入れている佐賀県武雄市とは違ったアプローチだといえる。

また、授業でタブレットをどのように使うと効果的なのかについて、研修などで教員たち自らが様々なアイデアを出し合い、手法を作り上げていくことが荒川区の考え方であり、教育委員会が具体的な方法を指示することはないという。

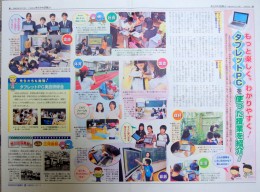

たとえば、数学(中学)の作図の学習では、生徒が自分の解いていく過程をあとで振り返ることができ、皆の解答を一斉に電子黒板に映し出して話し合うなど、タブレットを効果的に活用する場面がみられた。また体育では、ハードルの飛び方の動画を仲間が撮影し、その場でフォームのチェックをするといった場面もあった。さらに、学習に課題のある(発達障がい)生徒の授業でも、音と映像を取り入れることで効果的な学びが進められているという。そうした活用について区の広報誌などでも紹介し、市民にも広く理解を得られていると西川区長は話す。

荒川区では、今年9月には残り30校にもタブレット1人1台を整備するとともに、学校図書館の充実や教員間、学校間の情報共有のためのポータルサイト構築など、教育のための施策を行う予定だという。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)