2025年2月25日

高校教員必見のオンラインセミナー レポート【前編】 「学術的根拠に基づく探究学習を効果的に進化させる秘訣とは?!」 探究学習で成果を上げるポイント

【PR】

探究学習で、「学びの質を向上させたい」、「忙しさを改善したい」、「他校の事例を知りたい」、そんな課題と日々向き合う高校の先生に、すららネットが2024年10月25日に開催した探究学習支援セミナーのレポートを2回連載でお届けします。

探究学習の効果はどのように上げる?

2022年度から高等学校学習指導要領に導入された探究学習は、生徒自らの興味関心を基に自主的に課題を設定し、情報を収集や分析を行って解決方法を導く学習スタイルです。アクティブラーニングを促進し、思考力、問題解決力、創造力といったスキルを育成する、といっても、従来の学習指導とは大きく異なるため、授業や評価の方法が手探り状態という先生も少なくありません。

その声に応え、探究学習教材「Surala Satellyzer(すららサテライザー)」を提供するすららネットが、高校の先生に役立つ探究学習のオンラインセミナーを2024年10月25日に開催しました。

講師は、グローバル教育や探究的な学びの研究で知られる、社会構想大学院大学 実務教育研究科の荒木貴之教授です。実践に役立つ考え方をはじめ、探究学習の可能性を広げる「学びの秘訣」を、学術的な根拠に基づき解説。その内容をまとめてご紹介します。

ポイント1 「つながる」ということ

「探究のテーマは、オープンエンドなので一人一人異なります。そうなると、学習を協働で行うことが難しいと思われるかもしれません。しかし、一人で黙々と行う探究に『どれだけの価値があるのか?』と、私は思ってしまうのです。つまり、探究学習は社会との接続、すなわち『つながる』ということを、もっと考える必要があるのではないでしょうか」。

荒木教授は探究学習の一つ目のポイントとして、オンラインセミナーの視聴者にこう投げ掛けました。「つながる」とは、生徒同士だけでなく、生徒と一般社会人、学校と社会、大人と大人、あるいは何々と何々という誘導のようなものを含めた広い意味を指しています。

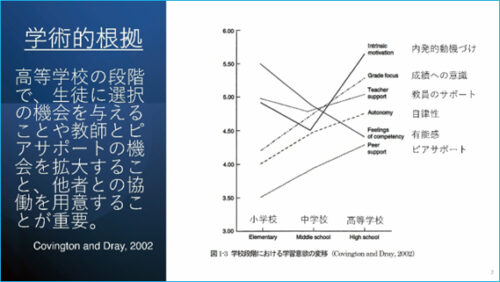

その考えの背景として、カリフォルニア大学バークレー校のマーティン・コビントン(心理学部)とエリザベス・ドレイ(教育学部)が2002年に発表した教育心理学の研究データが荒木教授から紹介されました。

示されたのは、大学生を対象に、自らが小・中・高校の発達過程における学びのモチベーションの要因をヒアリング調査し、学習意欲向上に影響するアプローチに焦点を当てたデータです。グラフを見ると、課題への対処に自己決定ができる「有能感」は成長と共に下がり続けますが、「成績への意識」、自己調整ともいわれる「自律性」、学ぶ者同士の支援「ピアサポート」は上がり続けています。この調査は、高校の段階で「自律性」に関連する生徒に選択機会を与える場の提供、生徒と生徒の「ピアサポート」の機会拡大、他者との協働を用意することの重要性を示唆しています。

荒木教授は、「『生徒に選択の機会を与えること』とは、つまり探究の時間で生徒の選択する機会を確保することで、学びのモチベーションにつなげるような環境を用意することです。まさにそこが、学校や先生の果たす役割です」と解説しました。

そして「ピアサポート」について、荒木教授が国際バカロレア認定校の武蔵野大学附属千代田高等学校で校長だった当時に、その有効性を感じたことがあったと続けました。

「国際バカロレア認定校では、先生も児童生徒も分け隔てなく学習者という言い方をするのです。先生も生徒と同様に学び続ける主体であり、生徒も先生も同じ学習者としての立場で良い関係を築くことができる、とても効果的な考え方だと思いました」と、コビントンとドレイの考察に納得できる実体験が紹介されました。

学びのコミュニティとDXで「つながる」

GIGAスクールやDXが進む環境で教育の変化を捉えた時、「つながる」は学校の目指す姿のキーワードにもなります。このことについて、経済協力機構(OECD)のアンドレアス・シュライヒャー事務総長教育政策特別顧問兼教育・スキル局長は「テクノロジーの最も際立った特徴は、個々の生徒や先生に役立つだけでなく、協働学習を中心としたエコシステム生態系を構築できることである。協働学習が目標志向、動機付け、持続性、効果的な学習法略につながるとの認識が広まれば、テクノロジーで学習をより社会的で楽しいものにする、学習者コミュニティを構築することができる」と国際講演で述べています。

その言葉を借りながら、荒木教授はICTやンターネットの活用でつながる教育を「生徒が本当に自分の学びたいことや調べたいことを全部自分で考える喜び、後で出来るようになった!分かるようになった!という嬉しさ、それこそ、学びの根源だと思うのです。ただ自分一人で、それをやるというのはもったいない。DXやICTを利用し、コミュニティで生徒の学びを継続する環境が探究学習で推進されればと思います」と述べました。

これからの学校の役割りは何かを教えるのではなく、生徒の自らが探究することへの手助けの場であるとし、教育DXが求められる時代では教師がさまざまな環境や立場にいる人々とのネットワークを活かし、これまでの閉鎖的な関係から抜け出すことで、探究的な学習の効果が発揮できるということがここでのキーワードのようです。

そして、荒木教授はすららネットの探究学習教材「すららサテライザー」もICTを使った「つながる」に含まれると考えています。「すららサテライザー」とは、宇宙をテーマにして探究的な学びに取り組めるコンテンツで、その有効性の理由をこう語ってくれました。

「宇宙の話は、学校の中だけで詳しく生徒に伝えることは難しいことです。そこで探究学習教材「すららサテライザー」を活用し、先生が一緒に学ぶスタンスで授業を行えば学びがぐっと深まるというわけです」。

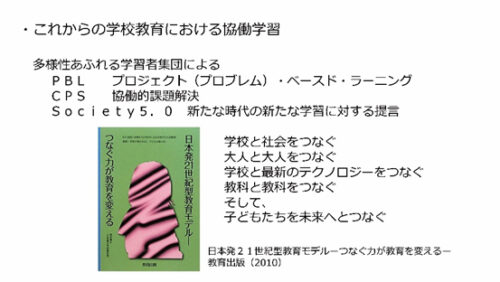

荒木教授は、立命館小学校副校長時代にいろんなものをつないだら、何か新しいものができるのではないかと考えていたといい、著書『日本発21世紀型教育モデル: つなぐ力が教育を変える』(教育出版)にまとめています。

セミナー視聴者と考える探究学習の要素

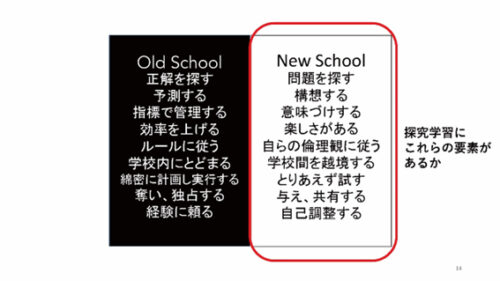

探究学習に必要な要素を探るため、既存の学校像と新しい学校像を視聴者と一緒に比較するという時間も設けられました。最初にOld Schoolだけ提示し、それに対しNew Schoolとはどうなるかを各個人でイメージするというものです。

荒木教授は、「これは私の例です」と補足し、New Schoolの要素(上図)を提示。既存の学校を振り返りながら「現在の小学校6年生の平均寿命は107歳と聞きました。コスパ、タイパとよくいわれますが、その平均寿命で生涯学習を考えると、もっと根源的な楽しさや、喜び、嬉しさを感じる方が、豊かな生活を送ることができると思います。ルールに従うことが今までの教育なら、自らの倫理観で進める『自己調整学習』が『探究学習』に関わってくるかもしれません。このように『探究学習』は、学びの概念を変える可能があるのではないでしょうか」とセミナー視聴者に問いかけました。

ポイント2 「任せる」ということ

荒木教授が2つ目に提示したポイントは「『任せる』ということ」です。そして、この「任せる」という言葉を示したスライドには、「教員の学びと生徒の学びの相似形」という副題の記載がありました。

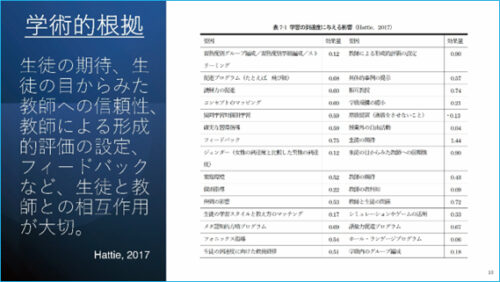

「学びの相似形」とは、教師の学びが、児童生徒の学びのロールモデルになることです。これについて、「生徒ができることころは信頼して任せることです。先生も任せたことで学びの時間を確保でき、同じ学習者として学ぶ姿勢を生徒に見せることで相似形になるというわけです」と、荒木教授は相似形と「任せる」ことの意義を解説。教育学者のジョン・ハッティが発表した「学習到達度に与える影響」(2017)から、影響を与える要因の数値で導かれる相似形を学術的根拠としました。

「学習到達度に与える影響」(2017)の表。ニュージーランドの教育学者でオーストラリア在住のジョン・ハッティは、学習のモデルを研究し成績への影響について証拠に基づく定量的研究方法論を提唱する教育学者です。

効果量の数字は大きいほど有効です。『原級留置(進級をさせないこと)』は、マイナスで逆効果を表しています。圧倒的に効果量が大きいものは1.44の『生徒の期待』で、生徒がワクワクする、やりたいことを自分で選択するといった経験で数値が大きくなります。効果量が1.44というのは、1年後に1.44倍の効果があることを意味しています。例えば1年生が2年生になった場合、1年生が3、4年生になれる程の効果が期待できることを示しているのです。

他にも『生徒の目から見た教員への信頼性』が0.9というのも、先生が同じ学習者という学習環境と関係があるそうです。もうひとつの0.9に『教員による形成的評価の設定』がありますが、これは最終テストで評価するのではなく、先生と生徒が良い関わりを保つ過程でフィードバックがなされるような、取り組みで評価していくというものです。このように、先生と生徒との相互作用の重要性を、ジョン・ハッティは研究から考察しています。

荒木先生は「自主的な学びを求める探究学習には、生徒が決め、生徒に任せるという姿勢で、先生がすべて先導する必要はありません。また、できなかったとしても、生徒に任せることです。様子を見守ると、失敗から学ぶ場合もありますから」といいます。「何とか形を作らせるのではなく、チャレンジする姿勢が評価される、『教員による形成的評価の設定』とはそういうことです」と、困難であっても前向きに取り組む生徒を評価する先生の「任せる」が探究学習の効果を上げることに荒木教授は期待しています。

探究的な学習環境を生み出す学校

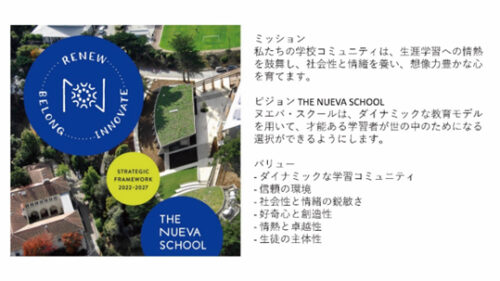

「それでは、効果的な探究学習を実践している学校を見てみましょう」と、荒木教授は学校アメリカの西海岸にあるヌエバスクールを紹介しました。IQではなく、EQを大事にしている学校で、意欲や協調性、やり抜く力などが重視されている学校です。

デザインシンキングは、アメリカのスタンフォード大学が創設したデザインスクールから提唱され普及。ヌエバスクールはスタンフォード大学の近くでデザインシンキング総本山のような場所にあるとのことです。

ヌエバスクールが長年取り組むSEL(Social and Emotional Learning)は、デザインシンキングの概念でグループの相互作用を利用し、コミュニケーションパターン、リーダーシップスタイル、課題解決へのプロセスに着目しています。

荒木教授は、このSELがグループ活動を活性化させると注目し、日本でも探究の授業を担当する先生には生徒間の相互作用や行動、パフォーマンスをSELのプロセスで観察して欲しいといいます。

ヌエバスクールのデザインシンキングには、他にも「プロジェクト管理」や「ブレインストーミング」など、考え方や教え方の方向性を明確に表しています。

荒木教授は「ブレインストーミング」の方針に示された「アイデアを生むために、『判断する脳をオフにする』」に「これは、面白い考え方だと思いました。とにかく自分が思うことを、脳内で事前判断しないように『脳をオフ』にして発言する。また、それが否定されず受け入れられるので、活発に意見交換が行われる。なるほど!と思いました」と、同校の視察で新たに探究学習を活性化させるヒントを見つけたそうです。

教育DXと新しい教育の実現

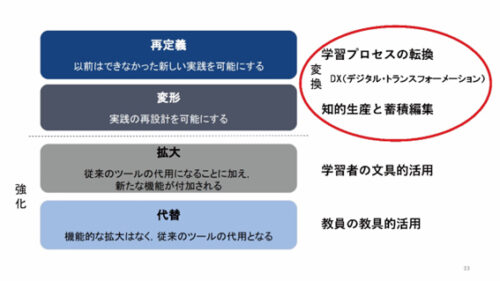

2010年に、フィンランドのルーベン・R・プエンテデューラ博士が、ICT教育の変革に焦点を当て、テクノロジーの選択や使用、評価をするSAMR (Substitution:代替/Augmentation/拡大、Modification/変形/Redefinition:再定義)モデルを提唱しました。

下記の図がSAMRモデルで、「再定義」や「変形」がDXを示す内容になります。

学校でDX化がどこまで進んでいるのかについてですが、SAMRモデルを通してみると、紙の教科書がデジタルに変わったというのは、第1段階の「代替」で電子化のデジタイゼーション。それに音声ファイルや動画ファイルなどを加えて、紙では実現できなかった機能が付加されたら第2段階「拡大」のデジタライゼーションになります。今次、文部科学省が進める教育DXは、学習者が知的生産ができるような「変更」の段階や、全く今までと異なる学習プロセスが生み出される「再定義」を目指していると荒木教授は捉えています。

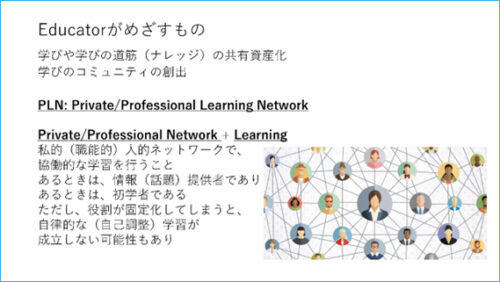

ナレッジを共有するコミュニティの創出

セミナーのまとめとして荒木教授は、これからもっと探究的な学びの質を上げるため重要なのが、PLN(Private / Professional Learning Network)であるとしました。

PLN(Professional Learning Network)とは、これは先生など教育専門家同士がつながり、専門的な学習情報をネットワークする仕組みです。SNS、デジタルポートフォリオ、ブログなど介して、専門的なPLNにアクティブに参加し貢献することで、学びのプロセスがこれまでとは大きく変わり、探究学習を進化させる可能性があるというものです。

PLNが日本でも先生の学ぶ環境の一部となり、小学校、中学校、高校のそれぞれのフェーズに合った探究学習のDX改革を推進することで成果が上がると荒木教授は強く訴えました。

「先生方は、それぞれネットワークをお持ちだろうし、ひょっとしたら学校や教育関係以外のプライベートなネットワークというのもあるかもしれません。先生方がいろいろなネットワークに所属し、学びを継続する姿を示していただくことが、生徒たちの刺激になって自発性を引き出し、教師主導ではない探究学習を実現させるのです」と荒木教授は、探究学習を担う先生の取り組みが、これからのデジタル社会を生きる高校生の将来につながると確信。このセミナーで学術的な根拠から語ったポイントが、今後の探究学習に役立つことを願い、セミナーを終了しました。

<レポート前編>のまとめ

探究学習について、「つなぐ」と「任せる」の2つのポイントを押さえ、学術的根拠から学びの質を講じる荒木教授のセミナーには、短い時間の中でも様々な気づきがありました。

探究学習のモヤモヤがスッキリ視界良好になったのと同時に、探究学習を支援するICT教材「すららサテライザー」にも共通するキーワードをセミナーでいくつも発見。

次回<レポート後編>では、そんな「すららサテライザー」が授業で効果を発揮する理由を会津北嶺高等学校の相田美保先生の実践事例と一緒に紹介します。

関連URL

最新ニュース

- シンシアージュ、大阪・羽曳野市と子どもの学びと地域理解を推進する「包括連携協定」締結(2026年2月25日)

- VLEAP、中高生向け租税教育用デジタル版ボードゲームの制作に協力(2026年2月25日)

- 子どもの習い事、83%の親が「成長に合わせて選び方を変えるべき」=イー・ラーニング研究所調べ=(2026年2月25日)

- 令和の現役高校生は日常的にAIを使う。男女で大きな差 =ワカモノリサーチ調べ=(2026年2月25日)

- サイバー大学、学習歴と身分証を統合する次世代型「スマート学生証」を先行導入(2026年2月25日)

- 大和大学と奈良先端科学技術大学院大学、教育・学術分野の連携推進する包括協定締結(2026年2月25日)

- GMOメディア、ポータルサイト「コエテコbyGMO」で会話型プログラミング教室レコメンド機能の提供開始(2026年2月25日)

- 三英、STEAM教育スクール所属の中高生ロボティクスチームが「3冠」達成(2026年2月25日)

- 未踏社団、小中高生クリエータ支援プログラム「2026年度 未踏ジュニア」募集開始(2026年2月25日)

- ネイティブキャンプ、アプリ開発・起業教育プログラム「Technovation Girls 2026」に協賛(2026年2月25日)