2015年12月11日

アクセンチュアと横浜市/ロボット使い小学校でSTEM授業開催

アクセンチュアと横浜市は10日、ロボットプログラミングを使った「横浜市×アクセンチュア『STEM人材育成』授業」の初回授業を、横浜市立飯島小学校で開催した。

これは、横浜市とアクセンチュアが官民連携で取り組むイノベーション創出型STEM*1人材育成の取り組みの一環として行われる、モデル事業の第1弾。

この日の授業は5年生の総合的な学習の時間で行われた。講師は、米国アクセンチュアのデータサイエンティスト 工藤卓哉氏。児童3人でチームを組み、1チームに1人づつアクセンチュアの社員や市内の専門学校の学生がチューターとしてサポートするという体制。

はじめに工藤氏から、2日前のオリエンテーションで学んだ「ロボットの3つの仕組みって何?」という質問。なかなか手が挙がらないが、1人が答えると次々に手が挙がり、「センサー(外から情報を受け取るもの)」、「コンピューター(何をするか考えるもの)」、「アクチュエーター(指示を受けて動いたり反応をするもの)」の3要素が出そろう。

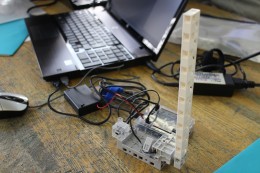

実際のロボットプログラミング授業は、この3要素の部品となる「赤外線フォトリフレクター(センサー)」、「スタディーノ(コンピューター)」、「サーボモーター(アクチュエーター)」を使い、ものが近づくと手を上げ、ものが離れると手を下げる「お手上げ太郎」を作ってみようというもの。

ブロックを使ってロボットのボディーを組み立て、センサーとアクチュエーターを組み込んでスタディーノを配置。スタディーノとパソコンを接続してプログラミングを作成する。

「実行」で突然動いたロボットに「ワーッ」「おおーっ」という歓声が上がる一方、「逆に動いた~」、「動かない~」といった失敗の声も聞かれるが、子どもたちはプログラミングに夢中になって、2時間弱の授業では物足りない様子だった。

第2回授業では身の回りにある様々な課題を解決するロボットを自由な発想でプログラミングし、組み立て、クラスの中で発表する予定だ。

最期に工藤氏から「なんにでも疑問を持つことはいいことだ。当たり前だと思っているもの、正しいと思っていることが、本当にそれでいいのか考えてみよう。自分がこうだと思ったら失敗を恐れずに、どんどんチャレンジしよう。そして、1人じゃなくてチームで助け合おう。みんなが世界の役に立つときがきっとくるよ」と、激励の言葉が贈られた。

アクセンチュアでは、少子化や理系離れが進む日本の教育現場で、理工系の専門性を軸にイノベーションを創出できる人材を育成していくことは日本の持続的発展に欠かせないテーマと考え、基礎的なロボット技術や新しい技術に対する社会の在り方をワークショップ形式で学ぶことで、機械工学的な発想や技術活用における政策設計の重要性まで視野を広げ、課題に対するアプローチを複合的に捉えるきっかけを子ども達に提供したいとしている。

今回の試みは、横浜市以外でも進めていく予定だという。

*1:STEM=Sience(科学)、Technology、(技術) Engineer(工学)、Math(数学)の頭文字。

関連URL

最新ニュース

- 全国の学校施設づくり関係者と文科省がフラットにつながる「CO-SHA Slack コミュニティ」始動(2025年12月19日)

- eスタジアム、和歌山県主催・第2回「和歌山県高校eスポーツ選手権2026」に参画(2025年12月19日)

- 習い事や学習塾、8割以上の親が「子どもの成長につながった」と実感 =イー・ラーニング研究所調べ=(2025年12月19日)

- 子どもの新年の目標・抱負、8割以上の親が「達成のために助言や手助けをした」=栄光ゼミ調べ=(2025年12月19日)

- Biz Hits、理系出身者に聞いた「理系におすすめの職業」ランキング(2025年12月19日)

- デジタルハリウッド、neoAIと共同開発した壁打ちチューターAI「Ututor」が「生成AI大賞2025」優秀賞受賞(2025年12月19日)

- FC今治高校×三菱電機、「未来の理系人財」育成プロジェクトで共創ワークショップ開催(2025年12月19日)

- ARI、長岡技術科学大学でAIを使いこなす視点を学ぶ「キャリア形成研修」実施(2025年12月19日)

- 日本数学検定協会、「すらら国際デジタル算数/数学コンテスト2025」に数検3級から8級の英語版の問題提供(2025年12月19日)

- わけわけ、子どもの我流プログラミングを本物の教養へ変える「ゲームクリエイター探究講座」オンライン説明会開催(2025年12月19日)