2015年12月21日

小規模校で「xSync」使い遠隔合同授業/喬木村

文部科学省では、過疎化・少子高齢化が進む人口過少地域において、小規模学校の教育上の課題を克服するため学校同士をICTで結び、年間を通じて合同学習等を実施し、指導方法の開発や有効性の検証などの実証研究を行う、「人口減少社会におけるICTの活用による教育の質の維持向上に係る実証事業(学校教育におけるICTを活用した実証事業)」に取り組んでいる。

今年度から3年間の実証事業に採択された12の自治体のひとつ、長野県の喬木村教育委員会は18日、中山間地域の小規模校が抱える課題について、遠隔合同授業システムの活用を通して解決モデルを提案する「遠隔授業公開研究会」を開催した。

授業は、中規模校の喬木第一小学校(4年生26名)と小規模校の喬木第二小学校(4年生6名)のアクティブラーニング教室を遠隔合同授業システムで結び、離れた2つのクラスでひとつの授業を行うもの。

今回の遠隔授業に使われたシステムは、パイオニアVCが提供する電子黒板システム「xSync(バイ シンク) Boad」と「「xSync Prime Collaboration」を組み合わせ、2つの教室の電子黒板、テレビモニター、1人1台のタブレット等を同じ教室で利用しているようにリアルタイムで共有し、授業を円滑に進めるもの。

公開授業は、下平裕子教諭(第一小)と藤巻祐輝教諭(第二小)の4年生算数で単元名は「だれでしょう」。藤巻教諭が主導する形で行われた。

はじめに、藤巻教諭が「みんなは、給食で何が好きかな。あげパン、カレーライス、ラーメン、五平餅。この4つのメニューから、自分の好きなものを選んでタッチして」と両教室の全員にアンケートを配付。児童たちが回答を返すと、すぐさま集計されて電子黒板に結果が掲示される。

つづいて藤巻教諭が「この4人にも好きな給食があります。ヒントです。ゆうまさんは、あげパンではない。そうたさんは、カレーライスではない。ゆうまさんとひろとさんは、カレーライスでも五平餅でもない。さあ、それぞれ好きなのはだれでしょう」と発問して、回答フォームをタブレットに配付します。

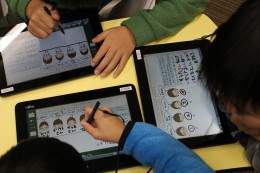

児童たちは、はじめに個別に考えてから次に、「わいわいタイム」と呼ばれる協働学習で近くの児童とタブレットを見せ合ったり、書き込んだりしながら答の出し方を説明し合う。

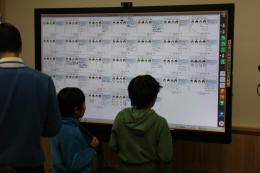

時間になると途中の児童も回答を送信、ボードには全員の答が一覧で表示される。そこで藤巻教諭が「ボードに出ている他の人の答も参考にしていいよ」というと、第二小ではすぐさま前に出て確認する姿が見られた。

答の最終提出が済むと、「だれか答を説明できるかな」という問いに多くの手が上がり、藤巻教諭はモニターを見ながら第一小の児童を指名、つづいて第二小からも発表者を指名した。

児童たちの説明で、○や×をしたり、表にしたりして順番にやると答が出せそうだという結論を導き、確かめ問題にチャレンジした。

ふりかえりの感想発表では「最初はよくわからなかったが、わいわいタイムで分かってよかった」、「他の人のやり方が分かったのがよかった」などアクティブラーニング的な成果を感じさせた。

合同授業の雰囲気としては、それぞれの教室の前後に設置されたカメラで、教師と児童両方の動きを正面から分かり易く捉えるとともに、高性能マイクが最後列の児童の発言も聞き取りやすく再現することで、教室一体の臨場感を生み出していた。

授業終了後、第二小の児童に感想を訊いたところ「第一小と一緒にやると浮かれすぎて困っちゃうこともあるけど、とにかく授業が楽しい」、「国語の読書感想の授業をやってみたい。だって6人だと、考えていることとかだいたい分かっちゃうから、合同授業でたくさんの考えを聞いてみたい」と遠隔合同授業に好意的のようだ。

公開授業後行われた全体会で基調講演を行った文部科学省生涯学習政策局情報教育課の松本 眞課長補佐は、政府の推進する“地方創生”“教育改革”における当事業の役割を説明するとともに、「学習指導要綱の見直しで話題に上がっている“アクティブラーニング”の視点に立った授業構築でも、今回の実証事業に期待している。3年後の成果が楽しみだ」と、期待の大きさを語った。

プロジェクトを協同で研究する信州大学学術研究院教育学系の東原 義訓教授をコーディネーターに行われた、インタビュー「今日を迎えるまで」では、東原教授のインタビューで公開授業の担当教諭やプロジェクト担当者の苦労話や合同授業による第二小児童の変化などが語られた。

その中で、東原教授の「小規模校のメリットはいくつも挙げられそうだが、中規模校側のメリットは何か」との問いに対しては「楽しく学んでいる」という回答で、小規模校にとっても中規模校にとってもメリットのある授業構築が、今後の課題のひとつであることを感じさせた。

公開授業~全体会を通して、大きな通信・機器トラブルもなく、今回の遠隔合同授業のキャッチフレーズに使われている『離れていても同級生!』の実現に向けたシステム環境は整っており、あとはコンテンツと運用次第という印象だった。

関連URL

最新ニュース

- 全国の学校施設づくり関係者と文科省がフラットにつながる「CO-SHA Slack コミュニティ」始動(2025年12月19日)

- eスタジアム、和歌山県主催・第2回「和歌山県高校eスポーツ選手権2026」に参画(2025年12月19日)

- 習い事や学習塾、8割以上の親が「子どもの成長につながった」と実感 =イー・ラーニング研究所調べ=(2025年12月19日)

- 子どもの新年の目標・抱負、8割以上の親が「達成のために助言や手助けをした」=栄光ゼミ調べ=(2025年12月19日)

- Biz Hits、理系出身者に聞いた「理系におすすめの職業」ランキング(2025年12月19日)

- デジタルハリウッド、neoAIと共同開発した壁打ちチューターAI「Ututor」が「生成AI大賞2025」優秀賞受賞(2025年12月19日)

- FC今治高校×三菱電機、「未来の理系人財」育成プロジェクトで共創ワークショップ開催(2025年12月19日)

- ARI、長岡技術科学大学でAIを使いこなす視点を学ぶ「キャリア形成研修」実施(2025年12月19日)

- 日本数学検定協会、「すらら国際デジタル算数/数学コンテスト2025」に数検3級から8級の英語版の問題提供(2025年12月19日)

- わけわけ、子どもの我流プログラミングを本物の教養へ変える「ゲームクリエイター探究講座」オンライン説明会開催(2025年12月19日)