2013年12月20日

デジタルアーツ/疑似体験アプリのストーリーでスマホにひそむ危険を啓発

デジタルアーツは19日、「スマホにひそむ危険 疑似体験アプリ」に追加したコンテンツ紹介と、今後のスマートフォンにおけるフィルタリング動向についての記者説明会を開催した。

説明会では、経営企画部コンシューマ課 工藤陽介氏が「フィルタリングの基礎知識」と、アプリに追加した4つのストーリーについて語り、その後、新しいストーリーを実体験できるタッチ&トライの場で、参加者らにアプリの使い心地をふくめて紹介した。

工藤氏ははじめに、スマートフォンのフィルタリングに関する記事を参考に取り上げた。

記事は、「小学生らがスマホを持つ際、フィルタリングを入れるとLINEが使えなくなるのでフィルタリングを導入しないケースが増えている」というもの。

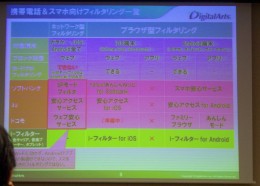

工藤氏は、OSやキャリアごとに条件が異なり(フィルタリングでLINEが使えなくなるのはAndroid端末。iPhoneではフィルタリングのほうにアプリを制御する機能が無い)、また、Androidにフィルタリングを入れてLINEが使えなくなっても、親の判断の上でカスタマイズすれば使えることなどを説明。

また、これまで利用されていたフィルタリングは、携帯電話回線(3G、LTE)を前提としたネットワーク型のため無線LAN(Wi-Fi)経由の場合は不適切サイトへのアクセスがブロックされないが、ブラウザ型のフィルタリングならばネットワークに左右されることなくブロックできると、図解を示しながら技術的な解説を行った。

このようにフィルタリング機能が複雑化するなか、保護者に理解できるような説明の重要性を強調した。

次に、アプリに追加したストーリー紹介と実機体験を行った。

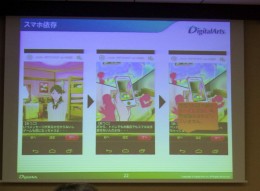

「スマホにひそむ危険 疑似体験アプリ」は、社会問題となっている「出会い系被害」「個人情報漏えい」「高額請求」「ネットいじめ」の4つのトラブルが疑似体験できる情報モラル教育用の無料アプリ。

新たに追加したのは、「スマホ依存」(メッセージアプリやゲームへの依存)、「スマホ以外の端末」(携帯音楽プレーヤーでの被害)、「個人情報漏洩2」(情報の組み合わせによる個人の特定)、「危険なアプリ」(非公式アプリストアの利用)のストーリーだ。

これまでの調査などから分かった“女子中高生はネット上への個人情報掲載に抵抗が少ない”という傾向を踏まえて、「個人情報漏洩2」では、女子学生がTwitterに投稿した個人写真や友人へのツイートから、トラブルに巻き込まれていく内容で、疑似体験を通じてスマホの危険な側面を知り安全利用への関心が高まるものになっている。

質疑応答では、昨今、フィルタリング利用率が低下している理由として、販売店でフィルタリングの必要性についての説明が不足している点や、先のLINE等SNSとフィルタリングに関する理解不足などがある、と工藤氏は説明した。

アプリは、主に保護者へ向けてつくったものだが、「高校生の集まるカンファレンスで紹介したところ、関心が高かった」と工藤氏は語り、今後の展開について、中学・高校生らの意見やアイデアを取り入れて新しいストーリーを追加するなどとともに、フィルタリングを活用したスマホの安全利用を伝えていきたいと述べた。

関連URL

問い合わせ先

デジタルアーツ経営企画部 広報担当

info@daj.co.jp

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)