2016年7月1日

NICT、情報漏えいの危険のない分散ストレージシステムの実証に成功

情報通信研究機構(NICT)量子ICT先端開発センター及びセキュリティ基盤研究室は1日、東京工業大学(東工大) 工学院 情報通信系の尾形 わかは教授と共同で、分散ストレージシステムにおいて認証・伝送・保存の過程をすべて情報理論的安全性で担保されるシステムの実証実験に世界で初めて成功したと発表した。

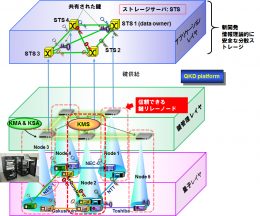

NICTが運用している量子鍵配送(QKD)ネットワーク(Tokyo QKD Network)を利用し、情報理論的に安全なデータ保存を可能とする分散ストレージプロトコルを実装した。

NICTが運用している量子鍵配送(QKD)ネットワーク(Tokyo QKD Network)を利用し、情報理論的に安全なデータ保存を可能とする分散ストレージプロトコルを実装した。

さらに、独自のプロトコルであり、一つのパスワードだけで情報理論的に安全なユーザ認証を可能とするパスワード分散プロトコルも併せて実装したという。

なお、この成果は、英国科学誌「Scientific Reports」(Nature Publishing Group) (電子版: 英国時間7月1日(金)午前10:00)に掲載される予定。

現在インターネット上で広く使用されている暗号の多くは、計算機による解読に膨大な時間を必要とすることを安全性の根拠としている。一方で、年々計算機の能力は向上しており、その安全性は日々低下していく宿命にある。

長期の秘匿性を必要とする情報、例えば30年後に漏えいしても大きな問題となる国家安全保障情報やゲノム情報等もインターネットを行き来し、保管される時代において、計算機の性能向上に安全性を脅かされない、将来にわたり安全性を保証できる情報伝送・保存システム(分散ストレージシステム)を確立することが急務となっている。

今回、情報理論的に安全なデータ保存を可能とする秘密分散法の代表的な方式であるShamir(シャミア)の(k,n)しきい値秘密分散法を用いた分散ネットワークをNICTが運用している量子鍵配送(QKD)ネットワーク上に実装し、さらに、NICT・東工大独自のプロトコルである利便性・操作性に優れたパスワード分散プロトコルを同時に実装し、分散ストレージに重要な3つのプロセスであるユーザ認証・伝送・保存のプロセスにおいて情報理論的に安全な分散システムの実証に成功した。

将来どんなに計算機が発達しても、情報漏えいの危険のない安全な分散ストレージだという。

今後は、さらに、分散ストレージの処理能力の向上を図り、より大量のデータを高速に処理できるシステムにするとともに、ネットワークの可用性を長期にわたり検証することで、実利用に耐え得るシステムの開発を進めるという。

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)