- トップ

- 企業・教材・サービス

- 千葉大生が作ったアプリのバグを小学生が研究授業で発見

2017年1月26日

千葉大生が作ったアプリのバグを小学生が研究授業で発見

グリーと千葉大学教育学部は25日、「メディアリテラシー教育演習」の一環として作成した学習用ゲームアプリを発表する実証研究授業を、同学部の附属小学校で開催した。

千葉大学教育学部副学部長の藤川大祐教授が指導する4つの学生グループが、グリーのエンジニアの協力を得ながら、アイデアソン~ハッカソンを経て学習用ゲームアプリを作成。この日の実証研究授業で、実際に子どもたちを対象に実証するというもの。2013年から続けられていて、今年で4回目となる。

千葉大学教育学部副学部長の藤川大祐教授が指導する4つの学生グループが、グリーのエンジニアの協力を得ながら、アイデアソン~ハッカソンを経て学習用ゲームアプリを作成。この日の実証研究授業で、実際に子どもたちを対象に実証するというもの。2013年から続けられていて、今年で4回目となる。

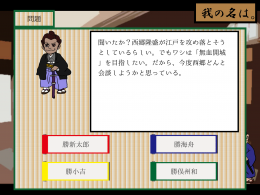

最初に発表したゲームアプリは「そちの名は」。自分が誰かと入れ替わってしまったという設定で、江戸時代から幕末にかけての人物や歴史的な出来事などの設問に回答、最後に誰かを突き止めるというもの。場面が変わるごとに難問も登場して子どもたちを苦しめていた。

そのうちある男子グループから、「おお、なんだこれ!」と声があがった。、どうやら “バグ”を発見したようだ。指導学生が近づいて「それ、バグだから無視してね」というのだが、子どもたちは「何を書き込んでも正解になる方法あるよ」と他のグループにも教え始める。子どもは厳しい。

終了後の子どもたちの感想は、「面白かった」「楽しかった」「勉強になった」と好意的なものであった一方、「1人のキャラクターで終わりではなく、続けて何人も出てきて欲しい」「ナレーションを付けた方がいい」「バグなくしてね」「ゲーム自体は面白いのでがんばってください」と要求も高い。

次に紹介されたゲームは「ぼくにとどけ」。魚、梨、肉の流通過程を辿りながらクイズの答を見つけ出すというもの。今回は、魚の流通に挑戦。

このゲームでは、タブレット端末の操作係、タイマー計測係、ワークシートのメモ係と役割分担して学習に取り組むというスタイル。

クイズの問題に対して始めに個人で1分間考え、その後グループで3分間話し合って答を導き出すという方法で協働学習が進められた。アクティブ・ラーニングを意識した手法だという。

クイズの問題に対して始めに個人で1分間考え、その後グループで3分間話し合って答を導き出すという方法で協働学習が進められた。アクティブ・ラーニングを意識した手法だという。

このゲームの感想では、社会科の授業として「勉強になった」というものと、ゲームの評価として「最後までやりたかった」というものが多かった。

実際にゲームアプリ作りに参加した教職を目指す学生に、2020年を踏まえたICTの活用やプログラミング教育の実施について訊ねてみると「この授業で多少プログラミングは体験させてもらっているが、授業での教え方とかはまったく分からないし、ICTを使った授業の経験も無いので不安だ」という答が返ってきた。

指導する藤川教授は、「社会ではICTの進化が凄いが、大学内にいると近づいている感じがなかなかしない。この授業は学生たちに未来の授業を体験させたい、新しい授業を作り出したいという思いで続けてきた。ICTやゲーミフィケーションの活用で楽しくやる気の出る授業スタイルが実現できる。もちろん、アクティブ・ラーニングも可能だ。附属中学校での1人1台タブレットも実現したし、環境も整いつつあるのでICT活用授業の体験が学生たちにも出来るようにして行きたい。秋には、プログラミングの集中講座も計画している」と、教員養成現場からのICT活用を積極的に進める考えを示した。

今回4グループが作成したゲームアプリの最優秀賞作品は、グリーからリリースされる可能性もあるということだ。

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)