- トップ

- 企業・教材・サービス

- 長時間よりも休憩を入れた学習に成果、ベネッセと東大が調査

2017年3月8日

長時間よりも休憩を入れた学習に成果、ベネッセと東大が調査

ベネッセコーポレーションは8日、東京大学 薬学部の池谷裕二教授が実施した「勉強時間による学習の定着・集中力に関する実証実験」に協力したと発表した。その実験結果から、”長時間学習”よりも短時間で集中して行う”積み上げ型学習”の方が、学習の定着・集中力に対して効果があるということが判明したという。

実験では、中学1年生29名を、「60分学習」「45分学習」「15分×3 (計45分)学習」という、学習時間ごとに3つのグループに分け、英単語の学習に取り組んでもらった。学習内容は、中学1年生の範囲に加えて、中学2、3年生の範囲である未修英単語を覚えてもらうというもの。

実験の当日、翌日、1週間後と、3回に分けて事後テストを実施し、学習の定着度合いを調べた。さらに、実験中は教室に設置した定点カメラ・目線カメラと、脳波計で集中力の推移も計測した。

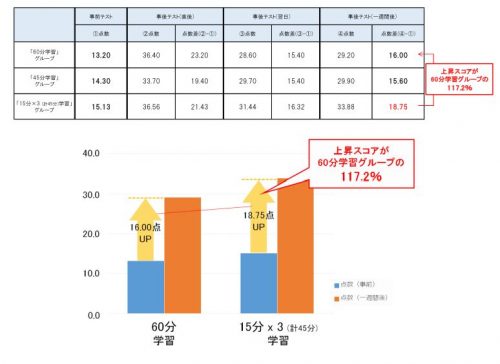

事後テストの点数を比較したところ、実験直後は「60分学習」グループのスコアが勝っていたものの、翌日には「15分×3 (計5分)学習」グループのスコアが、「60分学習」グループを抜いた。実験1週間後に実施した事後テストでは、「60分学習」グループの上昇スコアが16点、「15分×3 (計5分)学習」グループの上昇スコアが18.75点であった。

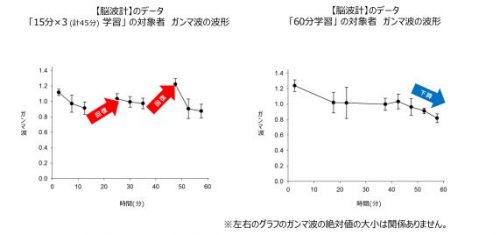

また、定点カメラの映像分析結果では目立った違いはなかったが、集中力に関与している前頭葉のガンマ波が40分以降に急激に低下することが観測された。

「15分×3(計45分)学習」グループは、休憩を挟むことでガンマ波のパワーが回復し、学習時間を通して集中力は一定のレベルを維持していたという。

短い時間の学習の後に、休憩やリフレッシュを挟むことで集中力を維持している時間を増やし、少ない学習時間でも同等以上の点数を出すことが出来たと考察している。

池谷教授は調査結果について、「 グループ間のテストスコアを見てみると、直後こそ「60分学習」グループのスコアが勝っているものの、翌日には「15分×3 (計45分)学習」グループが「60分学習」グループを抜き、1週間後にはさらに差が広がりました。この結果から、休憩時間を挟んだ「15分×3 (計45分)学習」グループの方が長期的な記憶固定には有効である可能性があります。また、「15 分×3 (45分)学習」グループは、「60分学習」グループよりも合計学習時間が短いにもかかわらず、効果が得られているのは興味深いです」 とコメントしている。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)