2023年6月9日

子どもの小遣い、「定額制」が39.2%、「報酬制」が26.9% =ビズヒッツ調べ=

ビズヒッツは8日、同社が運営する「お金の使い方調査隊」が、小学生の子どもがいる親500人を対象に実施した、子どもの小遣いに関する意識調査」の結果をまとめ発表した。

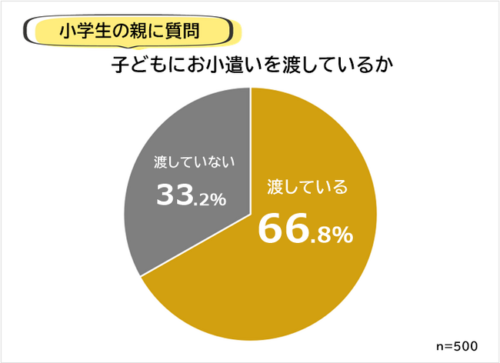

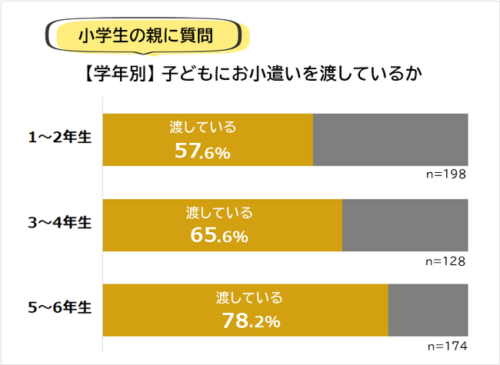

それによると、「子どもに小遣いを渡しているか」を尋ねたところ、66.8%が「渡している」と回答。学年別にみると、「1~2年生」57.6%、「3~4年生」65.6%、「5~6年生」78.2%となり、高学年になるほど小遣いを渡している家庭が多かった。

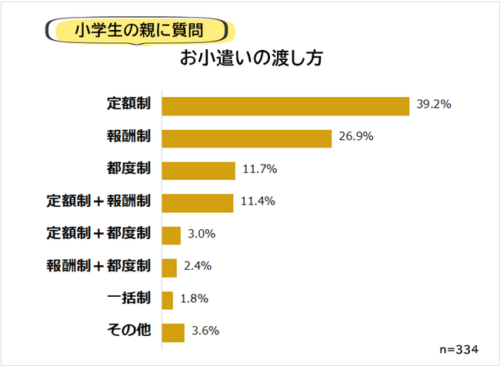

また、小遣いを渡していると回答した親(334人)に「小遣いの渡し方」を聞いたところ、週1回、月1回などに決まった金額を渡している「定額制」が最も多く39.2%。「定額制」と他の渡し方を組み合わせている親も含めると、「定額制」を採用している家庭はさらに多くなった。

具体的には、月1回や、給料日や月初・月末などキリのいい日に、現金で渡している家庭が多かったが、「週300円」「1日50円」など小分けにして渡している家庭や、銀行振込をしている親もいた。

2番目に多かったのは、手伝いをしたり勉強や習い事を頑張ったりしたときに、報酬として小遣いを渡す「報酬制」26.9%。「お手伝いのメニュー表」や「点数ごとの報酬一覧」をつくり、金額をきっちり決めている親もいた。

3位は、「欲しいものがあるとき」「友達と遊びに行くとき」「イベントごと」などに、その都度小遣いを渡す「都度制」11.7%。子どもの求めにすべて応じるのではなく、必要かどうかは話し合って決めるという声もあった。

4位は、月1回などの定額制に、手伝いや成績によって報酬をプラスする「定額制+報酬制」11.4%。子どもにとっては、毎月もらえる安心感と、頑張ったら小遣いが増えるやりがいがあるが、中には少数だが「定額制だけど、勉強や手伝いをしなかったら減額する」という「定額制+減額」というシステムを採用している家庭もあった。

5位は、基本的には定額の小遣いでやりくりするものの、どうしても足りない場面が出てきた時にはその都度渡すという「定額制+都度制」3.0%。都度渡しが頻繁にならないよう、「申請書を提出させたうえで、家族で話し合う」などの工夫をしている親もいた。

6位は「報酬制+都度制」2.4%。報酬制で得られる小遣いが少ない場合、友達と遊びに行く時などに、別途「お金をちょうだい」と言われるケースも多いようだ。都度制で渡す額が大きくならないよう、「金額・上限」を決めている親もいた。

7位は、お年玉や誕生日祝いとしてもらったお金を一括で渡す「一括制」1.8%。すぐに使い果たしてしまう子どももいるだろうから、渡し方としてはややリスキーかもしれない。

また、「小遣いを渡している理由」を聞いたところ、1位は「やりくりを身につけてほしい」(100人)で、以下、2位「金銭感覚を身につけてほしい」(92人)、3位「お金の大切さを知ってほしい」(40人)、4位「仕事の疑似体験をさせたい」(35人)と続いた。

「毎月の小遣い額」を聞いたところ、平均額は「1103円」だった。ただしボリュームゾーンは「301~500円」で、「1000円以内」の家庭が7割以上を占めた。

学年別の毎月の小遣いの平均額を集計したところ、「1~2年生」839円、「3~4年生」925円、「5~6年生」1434円となり、学年があがるほど小遣いの平均額も上昇。

この調査は、小学生の子どもがいる全国の親を対象に、5月24日~6月1日にかけて、インターネットで実施した。有効回答数は500人(女性345人、男性155人)。回答者の年代は20代4.0%、30代48.4%、40代45.0%、50代以上2.6%。

関連URL

最新ニュース

- プログラミング学習 8割が「興味あり」も「難しそう」が最大の学習障壁に =「プロリア プログラミング」調べ=(2024年12月12日)

- プログラミング言語別提示年収ランキング、2年連続Goが1位に =paiza調べ=(2024年12月12日)

- インヴェンティット、デバイス管理ツール「mobiconnect」が藤枝市役所で採用(2024年12月12日)

- 週休3日制で20代正社員が取り組みたいこと1位は「スキルアップや資格取得の勉強」=ジェイック調べ=(2024年12月12日)

- 日本数学検定協会、「すらら国際デジタル算数/数学コンテスト2024」で中1部門の優勝者に「SUKEN Award」を贈呈(2024年12月12日)

- デジタル人財の育成を目指す「AKKODiS高等学院」、2025年4月に開校(2024年12月12日)

- メディアナビ、AI文書チャット「LightPDF」がハリウッド美容専門学校に導入(2024年12月12日)

- Ubdobe、「遊びながら介護を学ぶボードゲーム」が千葉県内の中学で活用開始(2024年12月12日)

- 群馬大学 食健康科学教育研究センター、生物統計解析の手法を学ぶオンライン講座(2024年12月12日)

- 神戸大学とフューチャー、AIを活用した医療面接トレーニングアプリの開発を推進(2024年12月12日)