2024年6月4日

プログラミング教室に通い始めた学齢、「小学1年生」23.9%が最多 =オリコン調べ=

オリコンは3日、「オリコン顧客満足度調査 子どもプログラミング教室」の調査と合わせて、最新年の調査対象者の保護者661人に聴取した回答をもとに「子どもプログラミング教室 利用実態データ」を集計し、調査レポートとして発表した。

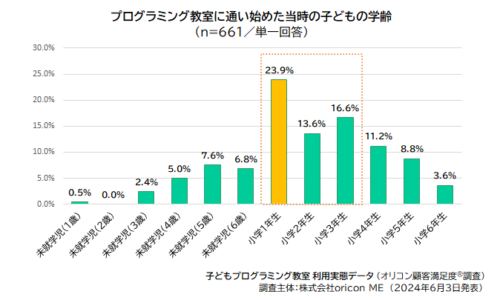

それによると、「子どもプログラミング教室に通い始めたときの子どもの学齢」について聴取したところ、「小学1年生」が23.9%で最も多く、次いで「小学3年生」の16.6%、「小学2年生」の13.6%が続いた。

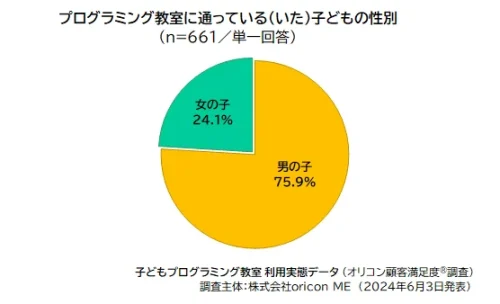

「子どもプログラミング教室に通っている(いた)子どもの性別」について聴取したところ、「男の子」が75.9%、「女の子」が24.1%と、男の子の割合が多い状況だった。

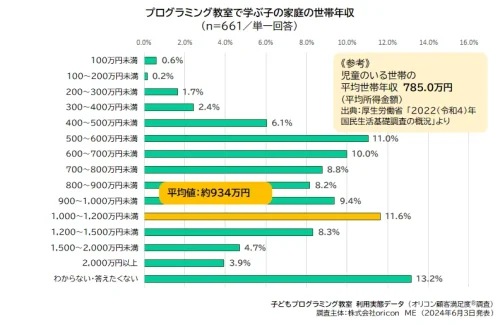

子どもプログラミング教室に通っている(いた)子どもの家庭の「世帯年収」について聴取したところ、「分からない・答えたくない」を除いて、「1000~1200万円未満」が11.6%で最も多く、平均世帯年収は「約934万円」だった。

厚労省「2022年国民生活基礎調査の概況」によると、児童のいる世帯の平均世帯年収は「785万円」であることから、プログラミング教室に通っている子どもの家庭の世帯年収は、日本の児童のいる世帯の平均よりも高めであることが伺える。

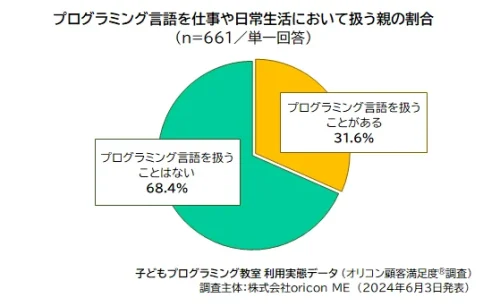

また、両親のどちらかが「プログラミング言語を仕事や日常生活で扱うか」について聴取したところ、「プログラミング言語を扱うことがある」と回答した割合は31.6%だった。

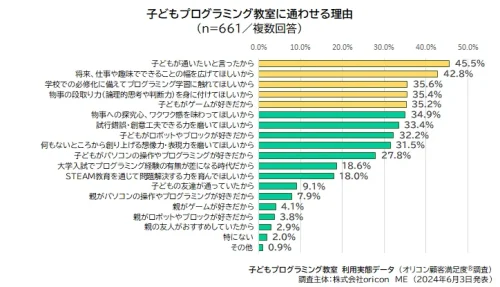

「子どもプログラミング教室に通わせている(いた)理由」については、「子どもが通いたいと言ったから」が45.5%で最も多く、次いで「将来、仕事や趣味でできることの幅を広げてほしいから」が42.8%、「学校での必修化に備えてプログラミング学習に触れてほしいから」が35.6%、「物事の段取り力(論理的思考や判断力)を身に付けてほしいから」が35.4%。また、「子どもがゲーム好きだから」も35.2%で上位だった。

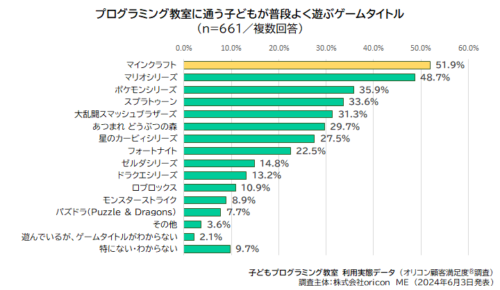

「教室に通っている(いた)子どもがよく遊ぶゲームタイトル」について聴取したところ、略称「マイクラ」として親しまれているゲーム「マインクラフト」(Minecraft)が最も多く51.9%、次いで「マリオシリーズ」が48.7%、「ポケモンシリーズ」が35.9%と続いた。人気ゲームシリーズをおさえ、プログラミング教材としても活用されているゲームの人気の高さがうかがえる結果となった。

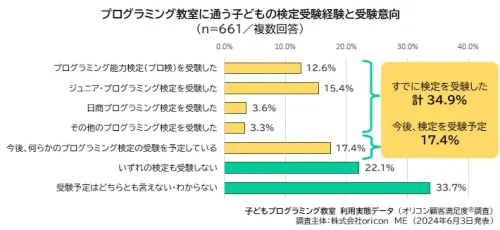

また、「各種プログラミング能力検定の受験経験の有無」について聴取したところ、プログラミング教室に通っている(通っていた)子どもの受験経験は合計で34.9%で、「今後、受験する予定」の17.4%と合わせると、合計で52.3%と過半数がプログラミング能力検定の受験を視野に入れていることが伺える結果となった。

各種プログラミング能力検定受験の主な理由として、「資格取得の勉強の経験や取得したときに自信がつくから」(30代・女性)、「子どもの将来のため」(30代・男性)、「親の主観的な評価ではなくて、客観的な評価がほしかったから」(30代・女性) といった回答が寄せられた。

この調査は、過去3年以内に、プログラミング教室に未就学児(4歳以上)または小学生の子どもを通わせたことがある全国の保護者(20~69歳)を対象に、3月1日~21日にかけて、インターネットで実施した。有効回答数は661人。

なお、同調査レポートは、6月3日に発表した「2024年オリコン顧客満足度調査 子どもプログラミング教室」の最新年の調査対象者に、子どもプログラミング教室関連の設問を別途聴取し「子どもプログラミング教室 利用実態データ』としてまとめたもの。

関連URL

最新ニュース

- CFC、教育格差解消をめざす「スタディクーポン事業」が神奈川県綾瀬市で政策化(2024年7月26日)

- 公立中学校の部活動改革、母親の半分以上が知らない =インタースペース調べ=(2024年7月26日)

- インヴェンティット、大分県豊後大野市立菅尾小学校の「mobiconnect」導入事例を公開(2024年7月26日)

- アルー、教育者の主体的な学びのためのプラットフォームがローンチ(2024年7月26日)

- 生成AI英語対話サービス「ELSA Speak」、関西大倉中学・高校が導入(2024年7月26日)

- C&R社、「AIを使ってJavaScriptを書いてみよう」のアーカイブ映像を無料配信(2024年7月26日)

- ミカサ商事、教職員向け「校務の効率アップ!Google スプレッドシート 実践活用法」8月3日開催(2024年7月26日)

- 東京電機大学、中・高校生対象「電子情報・生体医工学系オンラインセミナー」開催(2024年7月26日)

- 「大学におけるオープンバッジ活用セミナー ~成城大学~」8月8日開催(2024年7月26日)

- ミエタ、教職員向けの「社会とつながる探究学習のカリキュラム開発・授業運営研修」8月開催(2024年7月26日)