2025年2月6日

中学英語の自由進度学習に「すらら」を活用、広がる学びの選択肢 /八丈町立大賀郷中学校

【PR】

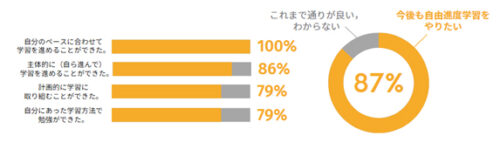

個別最適な学びや協働的な学びの先行的な学習スタイルの1つとして注目されている自由進度学習。教育目標に「進んで学習する人」を掲げる八丈町立大賀郷中学校(東京都八丈島)では、中学2年生の英語の授業でクラウド型のアダプティブラーニング教材「すらら」を活用した自由進度学習に取り組んでいる。実践に至った経緯や自由進度学習と「すらら」をかけ合わせたことによる効果など、同校の辻 賢哲主任教諭(英語科)に話を訊いた。

英語の比較級の単元を自由進度学習で実践

2024年度から大賀郷中学校に着任した辻教諭は、八丈町立の前任校時代から個別最適な学びの方法を模索していたという。「どう実現しようかと考えていた時に、話題になりはじめていた自由進度学習の実践例などもいろいろと調べていました。これであれば取り組めそうだと思い、本校に着任したタイミングで実践を開始しました」。

大賀郷中学校は各学年1学級の小規模校。「すらら」を導入してから約4年、「すらら」活用にも力を入れているところだという。

辻教諭は中学2年生の英語を自由進度学習で取り組むこととし、1学期には「すらら」やデジタル教材、ワークなど学習の選択肢がさまざまにあることを生徒に紹介。2学期の最初の単元である比較表現において自由進度学習をスタートさせた。

自由進度学習のポイントは「放置しすぎない」

自由進度学習は教員が計画する学習内容の範囲内で、生徒一人ひとりが課題を自己決定し、計画を立てて自分の学習速度で進めるスタイルの学習法。辻教諭は、そのための事前準備や授業を進める上で生徒の進捗を把握する工夫に多くの時間を要したと振り返る。

基本的には生徒自身に学習を任せているが、生徒がどのように学習を進めていくか、最終的に身につけてほしい力なども明確に設定して生徒に示すことが大切。また、その過程を教員が要所で確認していくことが大切である。

辻教諭は、「取り組む課題を授業の冒頭で生徒に全て説明しました。段階を踏んで力をつけていくには、例えば『すらら』ではこの講義動画や演習問題が、ワークではこの部分が該当するといったように全部リストアップしました」と入念な準備の様子を語る。

また、生徒の理解力を教諭が都度把握するために「ミッション」をいくつか設定。それをクリアできれば先へ進めることとし、生徒の学習を「放置しすぎない」仕組みづくりを図った。

一人ひとりに時間をかけた個別対応が可能に

授業全体の流れは次のようなものだ。比較級の単元の1時間目には、前述のように、課題や身につけてほしいことを生徒に説明。また、今回の自由進度学習の最終目標として、次年度の修学旅行先である京都をテーマに「発表」することを設定したという。京都の名所を1人1カ所取り上げ、その特徴などを「これは一番古いお寺です」「こちらの塔のほうが高いです」といった比較表現を使ってわかりやすく伝えることをゴールとした。

2時間目以降からは、授業の最初の5分間でその日にすることの目標を生徒自身が設定し、その内容をワークシートに入力。その後、約40分間は各自が選択した方法で自由に学習していく。最後の5分間で実際に取り組んだ内容やその範囲をワークシートに再度入力してもらったという。

学習の時間は、「すらら」の講義動画を視聴後に演習問題に取り組む生徒もいれば、ワークに取り組む生徒などさまざま。ミッションは辻教諭のチェックがなければ先に進めないため、つまずいてしまう生徒は教諭に声をかけアドバイスを受けたり、一緒に解き方を考えたりする場面が生まれたという。

生徒が自己のペースで個々に進むからこそ、一人ひとりに割ける時間が多くなったと辻教諭は話す。教諭にとっては自由進度学習により個別対応が可能になり、生徒にとっては「すらら」で学ぶ選択肢が広がり、この取り組みの全体を通して個別最適な学びが実現したようだ。

繰り返し、粘り強く 学ぶ意欲を引き出した「すらら」

今回の取り組みで、勉強が得意な生徒にとっては、ミッションを終えれば自ら課題を見つけたり、発表の準備に取り掛かったりと、授業でありがちな「待ち時間」が完全になくなったという。勉強が苦手な生徒にとってもメリットを感じたと辻教諭は話す。「『すらら』の講義動画を何回も見ていたことが印象的でした。繰り返し、粘り強く学習していました。一斉授業ではそうはいきません」。「すらら」は正答率もわかるようになっているため、“100%までやってみよう”と意欲が沸いた生徒も多くいたという。

英語教師として音声を伴った学習をしてほしいと話す辻教諭は、「すらら」が英語教材として優れている点も挙げる。「音声を伴うドリルが豊富で、ディクテーション(音声を聞き取り文字に書き起こす)に一生懸命取り組む生徒もいます。音声が流れるデジタル教材もありますが、ヒアリングや音読の課題を出したところでそれを確認する手立てがありません。『すらら』なら何に取り組んだのかが把握できます。何度も取り組む生徒の姿を見ると本当に有難いと感じます」。

さらに、AI機能にも注目する。今回の自由進度学習の最終目標とした「発表」は個人で完結できるものだったが、英会話となれば他者との発話が必要。「すらら」には音読した自分の声をAIが判定してくれる機能も備わっているため発話練習にも適している。音声を伴った学習や協働的な学習についても、自由進度学習と「すらら」を活用した仕組みを現在考えているところだという。

学力の定着に注力したい家庭学習

2学期の定期テストを終え、生徒たちに大きな気づきがあったという。学習した範囲内でのテストだったものの、思った以上に得点できずショックを受けた生徒が今回多くいたのだという。「すらら」の成果もあり授業中の理解度は上がっているが、その後の定着に結びついていなかったようだ。理解と定着は同じではない。家庭学習の重要性がここにあると辻教諭は指摘する。今回の結果を受け、家庭学習の大切さが生徒に伝わったようだと話す。

すららネットでは “努力の量”を競い合うイベントの「すららカップ」を毎年開催している。学習のモチベーションになるこうしたイベント参加も視野に入れながら、今後は日々の家庭学習の課題配信などもより充実させたい考えだという。

自ら学びを深めていく授業へ

学ぶための方法や教材は豊富で入手しやすい時代。だからこそ数ある選択肢から、生徒には自分なりの最適を選び取るスキルも身につけてほしいと思いを語る辻教諭。自由進度学習は、ただ与える・自由にさせるだけでは生徒はこなすだけになり学びの保障ができない。頭をフル回転させながら学びを自身で深めていくことが、自由進度学習の難しさであり魅力である。その中で「すらら」は学びの選択肢として大切なツールの一つ。これからも今回の取り組みのような経験をさらに積み重ねていきたいという。

関連URL

最新ニュース

- 全国の就業者、生成AIの活用で業務時間は平均16.7%削減 =パーソル総合研究所調べ=(2026年2月5日)

- 仕事での語学利用 学習経験者の約6割が転職活動で成果を実感 =NEXERとキャリタスダイレクト」調べ=(2026年2月5日)

- 小学生、「運動好き」は84.7%に上るも、外で遊ぶ頻度は43.9%が「週1以下」=小学館調べ=(2026年2月5日)

- 武蔵野大学、「通信教育部国際データサイエンス学部」開設、入試「総合型選抜Ⅲ期(オンライン面接型)」の出願受付を開始(2026年2月5日)

- 日本工科大学校とガジリオン、キャリア教育と採用DX促進で包括連携協定を締結(2026年2月5日)

- 近大経営学部生、「トマト&オニオン」動画を制作 SNSプロモーション戦略を実学で学ぶ(2026年2月5日)

- ウエスト、高校生が取材・執筆する地域ウェブメディア「Are you Biwa」公開(2026年2月5日)

- パナソニックIS、「PC教室ソリューション」の駒澤大への導入事例を公開(2026年2月5日)

- meleap、「四国中央市でのHADOの取り組み」が総務大臣賞を受賞(2026年2月5日)

- 科学技術振興機構、高校生学校対抗「第15回科学の甲子園全国大会」出場校決定(2026年2月5日)