2014年12月12日

愛和小学校/1年生国語の研究授業で「コメント書き消しバトル」

東京都多摩市立愛和小学校は11日、「タブレットPCの日常化が拓く新たな教育スタイルの創造」を研究主題とする研究授業と、第4回校内研究協議会を開催した。

研究授業は、鈴木飛鳥教諭による「よく見てかこう」と題した1年生の国語。1人1台のiPadと協働学習支援アプリ「Real-time LMS」を使って、協働学習形式の学び方を実践するもの。協議の視点は、「低学年における、LMSを活用した協働学習について」。

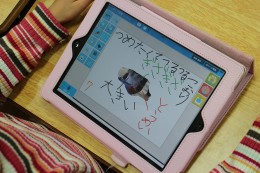

授業は、「校庭でみつけた季節のものの写真を見ながら紹介しよう」というもの。教師から配付された「いちょうの葉」「氷」「霜柱」「かえでの葉」などの切り抜き写真に、「Real-time LMS」を使って「色」「形」「模様」などの印象や観察したコメントをペンの色を変えて書き込んでいく。

個別学習で書き込みが完了し、協働学習に移行するところでネットトラブルが発生。28名の児童だけでなく20名近い教師も同時にiPadを使用したため、アクセスポイントの許容量をオーバーしてしまったのだ。しばらく混乱があったものの、教師用iPadの通信を切って一件落着。

協働学習では、一人ひとりの書いた画面をグループ4人で共有しながら、順次書き込んだコメントに意見やアドバイスをしていくというもの。

ネットの混乱で、画面共有に時差が生じたことも影響して、発表が予定した順番で一斉に行えなかった。そのため、表示された他の児童の画像に勝手に書き込みをしたり、それが気にくわないと本人が消してアドバイスを無かったことにしたり、間違っているからと勝手にコメントを消したり、アドバイスを消して自分のコメントとして書き加えたり。声に出さない「書き消しバトル」、が繰り広げられ、興味深い授業となった。

授業後の研究協議会で教師たちからは、「題材の違うものに対して、互いに評価させるのは難しいのでは」「それぞれが気付いたことを書き込んでいるのに、それを直すということに意味があるのか」「間違いなどを指摘されて、気付くということに意味があるのでは」「表現力の足りない低学年で、LMSを使っても効果が無いのでは」などの意見が出された。

講師を務めた帝京大学教育学部の鎌田和宏教授は、「子どもたちには『自分の作品』という意識があり、上書きされたり消されたりすることに抵抗があるかもしれない。自分の書いたものが保存された上で、書き込めるようにしても良いのでは」と指摘した。

また、互いにアドバイスしたり意見を言い合ったりするコミュニケ―ションについては、「子どもたちは、人間関係を自分で構築することはできない。先生の助けがいる。友だちとうまくやっていける『ソーシャルスキル』を身につけさせることが必要であり、自分の言いたいことが言えたかなど、活動の振り返りが大切になる。また、協働学習の設計では、明確なゴール設定が必要だ」と語った。

教師たちの発案で協議会の運営に利用されている「Real-time LMS」について鎌田教授は、「多くの意見をアーカイブできるのだから、授業研究のやり方もLMSを使う前提で取り組んでみてはどうか。たとえば、先生方は全体を眺めているのでは無く、もっと一人ひとりやグループを決めて観察するとか。『○○さんはこんな時、こんなことしていた』という情報が集積されて、児童の成長を見守るのに活かされるのではないか」と、授業以外の利用を提案した。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)