2015年1月28日

上板橋第四小学校/ICTとシンキングツールを活用した授業の研究発表会

東京都板橋区立上板橋第四小学校は27日、「ICTを活用した思考力・判断力・表現力の育成―シンキングツールの効果的な導入によって―」を主題とした研究発表会を開催した。

上板橋第四小学校は、2014年度 板橋区教育委員会アドバンススクールと、2013年度14年度 パナソニック教育財団 第39回実践助成特別研究指定校になっており、今回はその成果を発表するもの。

全校12学級の公開授業の他、研究発表や講演、パネルディスカションが行われた。

同校では、実物投影機(6台)、電子黒板(9台)、タブレット(iPad26台)とデジタル教科書(算数・道徳は全学年、国語1年~4年、社会5年~6年)のICT機器とシンキングツール(シンキングマップ・ホワイトボード・タブレット)を組み合わせて活用することで、見えにくい子どもたちの「思考」の見える化に取り組んできた。

そのひとつの成果として、シンキングツールの利用場面や使い方、教師の利用意図などを初級段階から習熟段階までレベル分けした「シンキングツール 活用レベル表」をまとめ、発表会参加者に配付した。

タブレットついては、おもに動画や静止画の撮影・記録機能を使い、グループ学習でのまとめや、シンキングツールとして活用してきた。電子黒板との連動によって比較検討や発表が容易にできるようになったという。

姜 亜未教諭による5年生音楽の公開授業では、グループ毎に2台のiPadを異なる役割で使い、1台では前時に録画した自分たちの動画を再生し、もう1台では楽譜や歌詞を表示して「表現を工夫して、思いや意図をもって歌う」目標に取り組んだ。

各グループが取り組んだ「表現の工夫」が書き込まれた歌詞カードは、ロイロノートで共有され、グループ発表に活用された。

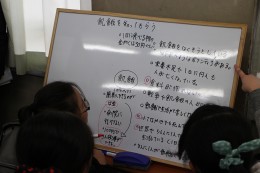

浅井 勝教諭による6年生総合的な学習の時間では、シンキングツールとしてのホワイトボードが大活躍した。グループ毎にピラミッドチャートが書かれたホワイトボードを使用し「世界の飢餓を救おう」をテーマに、自分たちのできることの宣言文をまとめるというもの。

ファシリテーター役を交代しながら、三色ペンを使って「発散~収束~活用」の段階でグループのアイデアを練り上げていき、宣言文にまとめていく過程は、学習方法に対する修練を感じさせるものだった。

最後に、タブレットでグループ代表者の「宣言」を撮影し、電子黒板で共有、プレゼンテーションとともに再生された。

公開授業後、研究発表した高山勝人教諭は、今回の取り組みの成果について、「思考力等に関する児童アンケート」の結果として、4年生の「多くの情報から自分に必要なもの選ぶことができる」、5年生の「いろいろなものを、いくつかに分けて整理することができる」、6年生の「ひとつのものを全体的に見渡して考えることができる」などの能力について、取り組み以前に比べて明らかに向上しているとして、現時点で成果が上がっているとした。

板橋区では、来年度から教育支援センターを開設、小中学校のすべての教室に電子黒板や実物投影機を配備して、授業におけるICT機器の効果的な活用についての取り組みを進めていく方針だという。

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)