2019年12月17日

「社会課題の解決」の視点でドローンを飛ばしてみる/大妻嵐山中高

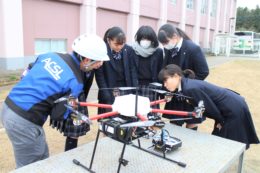

荷物を抱えたドローンが唸りを上げて飛び立つ。揺れもぶれもなく滑らかに。10数メートルの上空に達すると水平飛行を開始する。そして、数10メートル飛行して空中で静止。静かに下降して着陸。荷物を地面に置いて、再び飛び立つ。そして元いた場所に戻っていく。ボーッと眺めていれば「あ~ドローンが飛んだな」という風景だが、「社会課題の解決」という視点を持ってとらえると、「なるほどこういうことか」と納得がいく。

ここは、埼玉県嵐山町にある大妻嵐山中学校・高等学校という女子校。「こんな田舎だからドローンも思い切り飛ばせるんです」と目を輝かせているのは「プログラミング女子になろう」をキャッチフレーズに掲げてICT活用で未来の学びに取り組む同校の真下峯子校長。もちろん生徒たちも「あ~ドローン飛んだなぁ」などと見上げているわけではない。

ドローンのデモ飛行見学の前に、日本郵便でドローンによる郵便事業の開発を推進しているオペレーション改革部専門役の上田貴之さんの「日本郵便の先端技術を活用した社会課題解決」という講演で、学習済なのだ。真下校長は講演の冒頭挨拶し「社会課題の解決という視点をしっかり持って、講演を聴き、デモ飛行を見学するように」と期待を持って語りかけていた。

講演で上田さんは、「フランス、イギリス、ドイツ、日本の中で配達スピードと正確性が一番なのはどこでしょうか?」とクイズ問題を出す。もちろん答は日本なのだが、それは簡単に達成されているものではないという。海外の住居表記の多くは、道路に面して順番に並んでいるものが多いので順番に配達出来る、しかし、日本の場合は道路の並び順に付与されているわけではない。「住居表示に関する法律の制定」で改善されてはきたものの、道路や住居ブロックと関係のない地番で表記される地域も多く、郵便を配達するのは簡単ではないのだ。それでも日本の郵便は、経験と技術で海外と比べて速さも正確さも優れているのだが、課題も多いのだという。「労働人口の減少」、「地方の過疎化」「災害の多発」という社会問題だ。日本郵便は現在19万人ほどの社員で郵便事業を展開しているが、労働人口の減少で人員の確保が難しくなるのは確実だ。そして、地方の過疎化によって、人気のテレビ番組で取り上げられる「ポツンと一軒家」のような離ればなれの家が増えていくことも予想されている。また、最近増加している台風や大雨の異常気象、地震などの災害時に地上交通網が不通になった場合の輸送手段も大きな課題となってきている。

配達の人員は減る、配達範囲は広がり効率は悪くなる、災害で輸送手段がない。そこで登場するのがドローンだ。数年前に社長室のデスクの書類を飛び散らかしたデモまで行ってようやく認められた上田さんたちのドローンの開発だが、昨年11月には実際のフィールドでの実証実験を始めることができた。

それは、日本で初めて補助者を配置せずにドローンを目視外飛行させる承認を得たもので、福島県と南相馬市、浪江町の協力で実現した。プログラムで飛行する「目視外飛行」というのがポイントだ。飛行区間は、南相馬市の小高郵便局から浪江町の浪江郵便局までの約9Km。地面から60m以下の高さを時速54km以下の速度で飛行する。運搬可能な荷物は2Kgまで。決められた期間、定期的に飛行することで「社会課題の解決」に向けて多くの実証データが得られることだろう。

この日の講演~デモ飛行は午前に中学生、午後高校生の2部構成で行われた。午前中の中学生の講演終了時の反応は、高校生のものより暑かったという。それは、中学生が11月の授業でドローンのプログラミングと飛行を自ら体験していたからかも知れない。体験は理解を深め、思考を拡張する。特にプログラミングは、やってみることが大切なのだ。

真下校長は、いま社会の変革として注目されているDX(デジタルトランスフォーメーション)は、女子の感性がプラスされればもっと加速する、と力説する。そして、プログラミングを学ぶ事は将来の大きなチャンスにつながるとして、積極的にプログラミング教育を導入。

① 「プログラミング的思考」を育む

② プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータをはじめとする情報技術によって支えられていることに気付く。

③ 身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコンピュータ等を上手に活用してよりよい社会を築いていこうとする態度を育む。

という、小学校からはじまるプログラミング教育の指針を踏まえて進めている。

はじめは女子が馴染みやすいお菓子を使ってプログラミングを行う「グリコード」の体験から始めて、「スクラッチ」「ピョンキー」「Pepper」と深化、「ドローン」という「社会課題の解決」と直結するところまできた。もちろんICT環境整備にも怠りはない。全教室Wi-Fi、大型提示装置はもちろん、生徒1人1台情報端末も導入済みだ。また、同校では2017年度から「みらい力入試」を実施している。この試験はまさに子どもたちの「未来を生き抜く力」を問うもの。入学後の学校生活の中で、「聞く力、考える力、書く力、話す力、英語力、プログラミング的思考力」に加え、「思いやる力、へこたれない力、協働する力」を育成していくときに、すでにこの力を持つ生徒たちが核になり、生徒全体の学びを強化していきたいとの思いからはじまったという。

「みらい力入試」の科目は、「表現型ストーリーテリング」「表現型プログラミング」「1教科型 算数」「1教科型 英語」の4種類。「表現型」とあるのは、ストーリーやプログラミングを作るだけでなく面接官に向かってプレゼンテーションを行い表現力も問うためだろう。この学校での学びは、こうしたスキルや思いを育み、「社会課題の解決」に向かって考え行動する人が育つのだろうと感じさせられた。

寒い校庭でのデモ飛行見学で、生徒たちは少し固まり気味であったが、最後に小型のドローンが飛んできて記念撮影を始めたときは一気に盛り上がって手を振っていた。

今回の講演やプログラミング授業は、ヒューマンアカデミーと日本郵便の協力で開催された。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)