2020年3月16日

ASUS Chromebook と G Suite for Education の活用で自発的な学びを実現する/東星学園小学校

【PR】

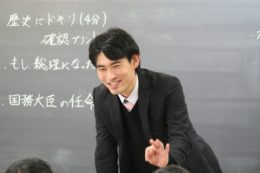

東星学園小学校(東京都清瀬市)では、5、6年生の社会や算数といった教科学習で Chromebook を活用している。Chromebook を使用した活気あふれる授業の様子と、試行錯誤を繰り返しながら児童の自発的で意欲的な学びを実現してきた社会科の齊藤翔太教諭、算数科の井上厚史教諭の思いをレポートする。

社会科見学の手書き資料を Chromebook でプレゼン資料に

社会の授業は、齊藤教諭が「がすてなーに(江東区、ガスの科学館)」からの来訪のお礼葉書を読み上げてスタートした。

2月中旬、5年生は「がすてなーに」と東京臨海広域防災公園内の防災体験学習施設「そなエリア東京」へ社会科見学に訪れた。児童はそれぞれが見学したこと、調べたことをプリントに手書きでまとめていた。この手書きの情報から、3コマの授業でデジタルのプレゼン資料を作成して、発表する。

児童は3、4名ずつのグループで席につき、1人1台の Chromebook で Google スライド を使いプレゼン制作に取りかかった。いたるところから「先生!」「先生!」と声がかかる。「グラフやURLを入れてもよいですか。」など素晴らしいアイデアが発言されたり、画像の挿入方法や半透明にする手順などの質問が出たり、思い通りに行かずに助けを求められたりすることもあって齊藤教諭はひとつひとつ丁寧に迅速にアドバイスやサポートをして児童らの席を回り続ける。

児童たちは非常に楽しげで和気あいあいとした雰囲気の中、自由に席を立って仲間と相談をしたりしている。自発的に工夫する様子、思いついたアイデアを実現する意欲的な姿勢が非常に印象的である。

授業の最後の10分間は、児童が Google ドキュメントにその日の自分の学習内容を記録して今後の見通しを立てるための「ふりかえり」の時間だ。時間の経過を忘れてプレゼン制作に没頭する児童たちも、前面スクリーンに制作の残り時間のタイマー表示が始まると急いでまとめに入っていた。

算数では3日かかった手計算を30分で実現

井上教諭の算数の授業は、Chromebook で G Suite for Education のスプレッドシート、スライド、ドキュメントと3つのアプリを使う。前時まで3コマをかけて、クラスの仲間の好きな飲み物、好きな食べ物といったアンケートを実施し、ノートに手書きで回答を集計、割合の計算後に円グラフの描画を行っていた。

ノートに書いたこのデータをスプレッドシートに入力するところから授業がスタート。目的は、アンケート集計結果を円グラフにし30秒のプレゼンを行うこと。井上教諭のねらいは、手作業によるグラフ作りが、わずかな手間と時間で自動化できる感動を伝えること、プレゼンを通してデータ活用や表現について工夫し考えること、ツールとして情報機器を活用するリテラシーを身につけることにあるという。

井上教諭が参考画面を示して暫くすると、「できた!」「できた!」と多くの歓声があがる。教諭が「合計を出せるはずだよね。」と声をかけると、今度は「sum(サム)かー」と声があがった。

合計に続いて割合の計算式を入力し答えが表示されると教室からは「おー出たー!」と再び歓声。クリック操作だけでパーセント表示、四捨五入を行いながら「時間をかけて頭の中でやってきた計算もこんな風に自動化できるね。」と児童の気づきを促す。グラフ化したいデータの列を選択して円グラフを描くと、「円グラフきたー!」「きたー!」と歓声とともに拍手もおこり活気が溢れる。

少し操作が遅れる児童がいると早く終わっている児童らが、自発的に席を立って説明役を買って出る様子も自然に見られた。

完成した円グラフは Google スライドにリンク貼り付けをして発表の準備を進める。Google ドキュメントには、話す内容としてアンケートの結果で気づいたことや、わかったことをまとめる。

「何が1番で、何が2番かというような、見てすぐにわかることではなく、どんなことを伝えたいのか、データの使い方についてしっかり考えてほしい。」と井上教諭は児童たちに繰り返し語りかけていた。

11.6型で唯一1kgを切る軽量な Chromebook

東星学園小学校が ASUS Chromebook C223NA の導入を決めた理由について齊藤教諭は、「CBT(Computer Based Testing)を見据えてタッチタイピングの重要性を強く感じていたため、物理キーボードが備わっていることが大前提でした。タッチパネルはあればあったで子どもたちも喜ぶとは思うのですが、まずはキーボード操作に慣れてほしいという気持ちがあり、あえてシンプルなクラムシェルタイプの Chromebook に絞って検討をしました。ASUS の Chromebook C223NA は11.6インチの Chromebook の中で最もコスト的に優位性がありました。また児童が持つPCは少しでも軽いものにしたかったんです。C223NA は重さが999gなので、大人が持っても明らかに軽いなと感じる機種です。実際、画面サイズが11.6インチで1kgを切る Chromebook ってこの C223NA しかないんですよね。」と語る。

また齊藤教諭は「本日は Chromebook だけを児童に配布して授業で活用してもらいましたが、iPad,Windows PC,Android Tablet,Chromebook など様々なデバイスを用いて授業を行うときもあります。その場合、授業開始時にそれぞれ自由にデバイスを選んでもらう感じなのですが、 Chromebook を率先して選ぶ生徒が多いですね」と補足する。

ICTを活用して楽しく自発的な学びを実現する

児童には楽しく学ぶ中で情報活用能力、コンピュータリテラシーを身につけてほしい。なぜなら中学高校へと送り出してから戸惑うことがないよう早く慣れておいてほしいからだ。全ての家庭がそういった環境を作り教えられるとも限らないので、教員が教えるべきだと感じていると齊藤教諭。

2年前までは、齊藤教諭も模造紙を使って授業を行なっていた。Chromebook と G Suite for Education をはじめとするICTツールを活用した学びを導入してから、目覚しく児童の意欲が向上し、学びに向かう姿勢が自発的になるなど非常に大きな変化を実感しているという。困難なことや解決すべきこともあるが、それでももう2年前の学びには戻ることはできないほど効果があるという。

同校では、小学校からの教科担任制を導入しており、井上教諭は算数を指導している。算数の授業ではICTツールを使うことが少ないのだが、3年程前から教諭自身の授業準備や公務をICT化したことをきっかけに、授業でも積極的に活用するようになった。

児童には、課題解決にICTツールを使うと効率化や自動化が可能であることを伝え、情報機器はツールであり、「何のために、どのように使えばもっと良くなるのか」を考えてほしいと伝えているという。同時に「表現する力」を重視している。「算数の授業のアンケートのようなデータからは、何を伝えたいのかを考えて、それが相手に見やすいか、伝わるのか、を常に意識し表現力や個性を磨いてほしい」と語る。

授業へのICTツール活用においては、齊藤教諭の授業も参考にしてお互いに協力しあっている。算数で学ぶ円グラフの知識を、社会科のプレゼン授業で活用できると一層効果的なので学び順を工夫するなど教科間のカリキュラム連携も来年度は実現していきたいと熱心に計画を語る。

Chromebook と G Suite for Education を活用した学びは、児童が自らの意思で操作でき、様々なことに挑戦し、新しい経験を得られる「楽しさ」にあふれている。教師が一方的に伝達する授業では記憶に残りにくく、児童が自主的に調べてアウトプットを繰り返してこそ身につく学びだという。2人の教師は今後、児童を見守り成長や自発性を促す補佐的な役割をより期待されることになると思うと笑顔を見せた。

東星学園小学校の児童たちは、Chromebook を活用した授業を非常に楽しんでいる様子で、「軽くて自由に持ち運べて便利」、「プレゼンや資料作りで画像を扱えるのがとても楽しい」、「社会や算数の授業で Chromebook を使って学べる機会が多くて嬉しい」と笑顔で口々に語っていた。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)