2020年8月11日

茨城大が学生アンケート、7割以上が「遠隔授業に肯定的」な回答

茨城大学は、全学部の学生を対象に実施した「遠隔授業に関する学生アンケート調査」の結果をまとめ、7日に発表した。

同大では、新型コロナの影響で、4月30日から前学期を開始し、8月12日の前学期終了までは原則としてすべての授業をオンラインの遠隔授業で実施。

6月19日に第1クォーターの授業が終了したのに伴い、授業の受講者を対象とする定例の授業アンケートを行った。今回は、理解度や満足度といった通常の項目に加えて、遠隔授業についての自由記述も求めた。

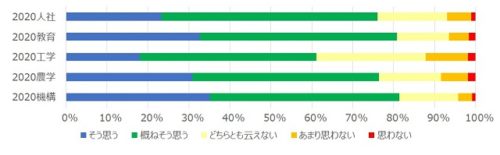

それによると、学生たちに理解、質問や相談のしやすさ、授業への参加、自主学修、対面授業との比較といった観点を例示し、今年度の授業の受け止めを調査したところ、十分な学修ができたかについて「そう思う」「概ねそう思う」という肯定的な回答は、全体で76.1%にのぼった。

「どちらともいえない」を含めると9割を超えており、ほとんどの学生が遠隔授業で十分な学修ができたと受け止めていることが分かった。

続いて授業の理解度・満足度の平均値を、対面授業で実施した昨年度の第1クォーターの結果と比較したところ、授業の内容の理解度・満足度ともに、昨年度の調査より平均値が上がっていた。

学部別の分析結果をみると、教育学部は、理解度・満足度ともに昨年度の調査より平均値が下がっていた。多くの学生が小中学校などの教員を目指している教育学部では、対面授業へのニーズが高いのかもしれない。

次に1回の授業での予習・復習の時間(授業以外の学修)の時間を比較した。各時間区分をもとに時間を仮定し、1回の授業あたりの予習・復習の平均時間を概算したところ、昨年度は58分だったのに対し、今年度の調査では1.2倍の69分だった。

遠隔授業の実施にあたり、インターネットへの負荷軽減なども考慮して、授業資料の事前のアップロードを教員に呼びかけていたことから、学生たちもそれらをダウンロードして予習・復習に活用しやすかったということが考えられる。

学生たちに、今回の遠隔授業についての感想などを自由に記述してもらったところ、肯定的な意見(質問しやすかった、教員を近く感じた、集中できてよかった)が多かった一方で、「質問しにくくなった」「教員を遠く感じた」「だらけてしまう」という意見も一定数あり、遠隔授業に向いている学生と向かない学生に分かれていることが見てとれた。

評価が高かった授業の特徴として、授業資料がよくまとまっている、学生の参加度が高い、授業内のオンラインアンケート機能の活用、アクティブ・ラーニングなどが挙げられた。

一方で、100分間授業や、スライドなどの内容を教員が読み続けるような授業は評価が低く、10~15分ごとに理解度の確認や質問の時間を設けることが、学生の満足度につながることが示唆された。

総じて遠隔授業そのものに対する評価は低くないものの、多くの学生が、本来であれば大学へ行って授業を受けたい、友人に会いたいという切実な思いを吐露している。

この調査は、同大の2020年度第1クォーターの授業を受講した全学部の学生を対象に、6月4日~26日にかけて実施。調査対象科目数は164科目で、回答数は6301。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)