2020年10月24日

和洋女子大、デポール大学と「テレタンデム」によるオンライン交流スタート

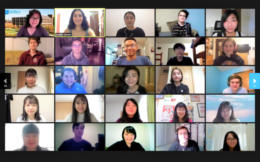

和洋女子大学の英語コミュニケーション学科は23日、デポール大学 日本語学科(アメリカ・シカゴ)と「テレタンデム」によるオンライン交流を開始したと発表した。

「テレタンデム」とは、外国語を学ぶ学習者同士がペアになり、お互いの母国語や得意な言語をオンラインで教え合う学習法。同大学とデポール大学から、それぞれ14名の学生が本プログラムに参加した。新型コロナウイルス感染症の影響で、今年度、希望していた留学ができない学生も多く、オンラインを使って世界とつながる学習を体験する課外英語学習として、同大学の山本貴恵助教を中心に、本プログラムをスタートさせた。同学科は、同プログラムを起点として、今後も課外英語学習の充実を図る。

山本助教は、同プログラムのきっかけを次のように説明している。「私が研究している外国語自律学習の分野でコロナ禍の中どのように学生をサポートできるか、世界中の先生たちと情報交換をしている中で、デポール大学 日本語学科でも、日本にいる学生との交流に興味があるという声を頂きました。デポール大学は、日本語以外にもテレタンデムが進んでおり、外国語教育に大変力を入れている大学です。」

同大学での事前研修では、各自Zoomを利用して「英語での挨拶(あいさつ)ビデオ」を作成。1回目のセッション会話に向けて、自己紹介やアメリカで興味のある場所について、どのような内容にするかを話し合った。1回目のセッションでは、学生たちは少し緊張していましたが、大学生同士、お互いの興味のあることや趣味などを話すうちに、すぐに打ち解けることができたよう。約1時間のセッションの時間はあっという間に過ぎ「え、もう終わりなの?」「もっと話したかった!」という声が上がり、終了が名残惜しい様子だったという。

テレタンデムの良さは、どちらかが一方的に教えるのではなく、「お互いに助け合うこと」が前提にあること。終了後、「言いたいことがすぐに出てこなかったけれど、デポール大学のパートナーが絵を使って説明してくれたり、言いたいことを察してくれたりしたので会話を楽しめた」という声が上がった。参加者からは、次回のセッションまでに「英語の練習だけでなく、日本語をうまく説明できるようになりたい」といった意見も出て、デポール大学の日本語学習の手助けになりたいという参加姿勢の変化も見られたという。

関連URL

最新ニュース

- 育休産休からの復職率100%のランクアップが東京都の「こどもスマイルムーブメント」に参画(2026年2月27日)

- ラインズ、行田市の学童保育室全施設で入退室管理システム「安心でんしょばと」導入(2026年2月27日)

- eラーニングプラットフォーム「ONLINE FACE」、自治体職員向け研修DX支援を開始(2026年2月27日)

- 子どもの習いごと、保護者の55%が「中学進学時に見直し」=塾選調べ=(2026年2月27日)

- 27年卒学生のインターンシップ等のキャリア形成プログラム参加率は85.6% =マイナビ調べ=(2026年2月27日)

- 明星学園、4月1日開校予定の浦和学院中学校が新たな未来を切り開く学びを提供(2026年2月27日)

- 東京大吉田塁研究室、生成AI活用を推進する「リーダー育成プログラム」第1期生を募集(2026年2月27日)

- アライドテレシス、豊島岡女子学園中・高で「授業も入試も止めない」環境を実現(2026年2月27日)

- ミスミ、教育機関向け支援プログラム「meviy for education」2024年度実施レポートを公開(2026年2月27日)

- MARK、小中学生向けプログラミングコンテスト「ToyPro Cup 2026春大会」3月開催決定(2026年2月27日)