2021年8月26日

高校新課程「総合的な探究の時間」の人気キーワードは探究・地域・SDGs=Z会ソリューションズ調べ=

Z会ソリューションズは25日、全国の高校・中学校247校を対象に実施した、2022年度高校新課程「総合的な探究の時間」に関するアンケート調査の結果をまとめ発表した。

「総合的な探究の時間」は、「総合的な学習の時間」から変更となる高校新課程で、学力の基盤となる資質・能力を育成していくためのカリキュラムとして位置付けられており、教科学習の基盤となる時間として注目を集めている。

「総合的な探究の時間」は、「総合的な学習の時間」から変更となる高校新課程で、学力の基盤となる資質・能力を育成していくためのカリキュラムとして位置付けられており、教科学習の基盤となる時間として注目を集めている。

今回のアンケートでは、ひと学年あたりの単位数や探究課題のテーマとして掲げるジャンル、地域の方や外部講師・企業との関わり方について調査した。

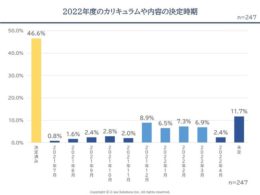

それによると、「総合的な探究の時間」のカリキュラムや内容が既に(2021年7月以前に)決まっている学校は約半数(46.6%)だった。

未決の学校は、主に年末~3学期にかけて検討する学校が多く、検討にあたっては学校独自で新たに検討部署やチームを作っているケースが多かった。

学習指導要領では、授業時数を卒業までを見通して3~6単位確保することとしているが、今回のアンケートでは、多くの学校(82.2%)が高校3年間で3単位の授業時数を設定する予定であることが分かった。学年別にみても、1学年1単位で授業時数を設定する予定の学校が多い。

探究課題のジャンルについては、学習指導要領に記載されているジャンルが万遍なく選択されていることが分かった。

また、校内における探究課題のテーマ内容やテーマ名称を自由記述形式で聞いたところ、テーマ名称の中に「探究」という言葉が入っている割合が30.4%で最多で、以下、「地域」の29.1%、「SDGs」の19.0%が続いた。

2022年度から総合的な「学習」から「探究」に変更となるにあたり「自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら」ということが重要視されてはいたものの、「キャリア」というキーワードが使用されている割合は3.8%にとどまった。

また、学習指導要領では、「積極的な外部連携」が推奨されており、この点について聞いたところ、87.0%の学校が「なんらかの形で外部連携をおこなう予定」で、その中でも6割程度が「ワークショップや研修」「講演会」などで関わりをもつ予定であることが判明した。

この調査は、全国の高校・中学校を対象に、7月2日~25日にかけて、FAXでアンケートを取る形で実施。有効回答数は247校(公立152校/私立92校/国立3校)。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)