2021年5月12日

Edv Future、2022年度から新設される「総合的な探究の時間」に関する意識・実態調査

Edv Futureは11日、2022年度から全国の高等学校で新設される「総合的な探究の時間」に関する調査を実施、結果を公表した。

2022年度から「総合的な探究の時間」が高等学校のカリキュラムに新設される。このような学習指導要領の変化を受け、授業のスタートから1年前となるこの4月に、高等学校の教職員を対象として総合的な探究の時間に関する調査を実施。

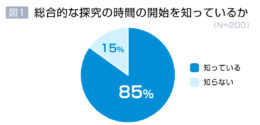

まず、「総合的な探究の時間」について授業として開始されることを知っているかを質問したところ、15%が認知していないと回答。全ての教職員が「総合的な探究の時間」が2022年度からスタートすることを知っているわけではないことが明らかに。

まず、「総合的な探究の時間」について授業として開始されることを知っているかを質問したところ、15%が認知していないと回答。全ての教職員が「総合的な探究の時間」が2022年度からスタートすることを知っているわけではないことが明らかに。

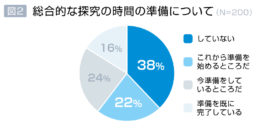

続いて、総合的な探究の時間が2022年4月に開始することについて、授業を実施する準備をしているかを質問したところ、38%が準備をしていないと回答。さらに内訳を見ると、総合的な探究の時間がスタートすることを「知っている」と回答した教員の中でも、31%は準備に取り掛かることができていない現状にあり、既に完了しているのは2割に満たない結果に。

続いて、総合的な探究の時間が2022年4月に開始することについて、授業を実施する準備をしているかを質問したところ、38%が準備をしていないと回答。さらに内訳を見ると、総合的な探究の時間がスタートすることを「知っている」と回答した教員の中でも、31%は準備に取り掛かることができていない現状にあり、既に完了しているのは2割に満たない結果に。

総合的な探究の時間の準備をしていない理由に関しては、最も多く回答が得られたものとして「カリキュラムが分からない」が挙げられ、次に「何から始めていいのか分からない」という回答が続いたという。このように、学校現場においては総合的な探究の時間に関するノウハウやカリキュラムがないという現状が浮き彫りに。そのため、現場に対する授業内容の情報提供が早急の課題であるという。

一方で総合的な探究の時間に関する授業準備を始めている、または準備を始めるところだと回答した高校教員に対し、具体的な準備の内容を質問した。すると、50%が先行授業を開始していると回答。同時にシラバスやカリキュラムを学校独自で作成している学校も49%に上っている。一方で、外部企業や外部ツールを利用している学校は、プリントなどの教材で外部ツールを活用しているのは26%、シラバスやカリキュラムについて外部ツールを活用している学校は16%にとどまっている。

このように、教育現場では外部企業や外部ツールを導入することなく、独自で授業を組み立てていこうとしている傾向が明らかに。

最後に、総合的な探究の時間スタートにあたっての不安点を調査。すると、学習テーマ設定と評価の方法について多くの教員が不安感を抱いていることが分かったという。さらに、カリキュラムの内容や、実際に授業実施するに対しても、2割以上の教職員が不安感を抱いていることが明らかに。

同社が提供する非認知能力成長支援サービス「Edv Path」では、総合的な探究の時間に関するカリキュラムやシラバスを提供するだけではなく、授業の構成や教材、学習テーマなども提供。現場の高校教員が抱く不安を解決することが可能なだけではなく、学校現場におけるカリキュラムの作成・授業準備・先行授業等の工数を削減することが可能になるという。

この調査は、全国の教職員200人を対象に、4月9日(金)~11日(日)にかけてインターネット調査で実施された。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)