2021年12月29日

Space BD、クラーク国際の生徒対象に衛星開発プログラム「CanSat」ワークショップを実施

Space BDは、東京大学大学院工学系研究科と連携し、クラーク記念国際高等学校の生徒を対象に、衛星開発に関するワークショップを実施した。

ワークショップは、11月28日、12月4日、12月5日の3日間。クラーク記念国際高等学校開校30周年記念事業の一環である「宇宙教育プロジェクト」で実施した。

生徒は「CanSat」と呼ばれる模擬衛星の制作や、超小型人工衛星の開発のトレーニングキットである「HEPTA-Sat」の組み立てを体験。

生徒が衛星開発の追体験を行うプログラムとなっていて、宇宙開発への興味関心と課題解決の達成に向けた主体性の育成及び、チームワークや課題設定などの非認知能力の醸成を狙いとしている。

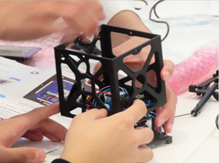

CanSatを作成する様子

11月28日には、会場となった成女学園中学校・成女高校で、空き缶サイズの模擬人工衛星「CanSat」を打ち上げるワークショップが実施された。

生徒は6グループに分かれ、制限時間内にCanSatを作成し、高所まで持ち上げ、地上のターゲットに向けて落下。指定された落下時間との時間差の少なさや、缶を直立した状態で着陸させる技術などを競い合った。

講師役として、東京大学大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 中須賀真一教授および同学科の研究室職員も参加し、各生徒へのアドバイスや結果に対するフィードバックを行った。

HEPTA-Sat制作の様子

12月4日、12月5日には、会場のX-NIHONBASHI TOWERで、「HEPTA-Sat」を組み立てるワークショップが実施された。「HEPTA-Sat」は、日本大学の山崎政彦准教授によって開発された、小型人工衛星のトレーニングキット。生徒は、「HEPTA-Sat」を一から組み立てた後、プログラミングおよび動作試験を実施するワークショップを通じて、人工衛星の各機能の役割を学んだ。

このワークショップでは、衛星開発およびプログラミングに関する基礎知識の学習に加え、コミュニケーション力の醸成や、問題解決力の育成を狙いとしている。カメラを組み込んだ「HEPTA-Sat」から撮影した写真をPCで確認できた瞬間は思わず歓声が上がるなど、生徒たちは積極的にワークショップに取り組み、ある生徒からは「ひとつ思ったのは、このHEPTA-satの授業がいつもの授業の中であったら(化学の時間など)もっと私たち世代にとって宇宙が近くになるんじゃないかと思いました。(事後アンケートより)」という声もあっったという。

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)