2023年6月20日

高校・大学の先生、ChatGPT等の利用に「思考力低下」への懸念 =河合塾調べ=

河合塾は16日、教育現場でのChatGPT等生成AI技術の活用に関して、全国の高校・大学の教員・教授等に実施した、アンケート結果を発表した。

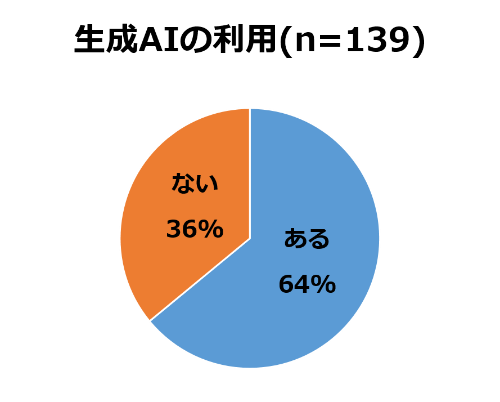

その結果、64%(大学:63% 高校:64%)が「チャットGPT」等生成AIを利用したことがあると回答。使った感想として、簡単な文章構成、要約、コードのスクリプトなどの生成能力の高さを評価する一方で、特に「固有の事象」、「専門的な知識」、「個性が必要とされる文章」といったケースで内容に対する信頼性の薄さや、内容を精査する労力、生徒・学生が安易に使用することへの懸念などが挙がった。

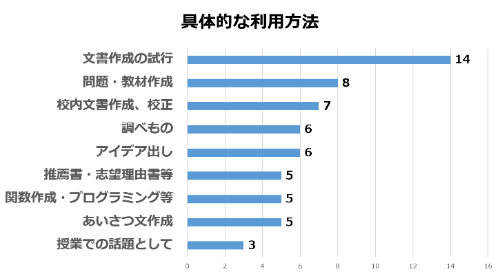

利用方法は、「文書作成の試行」などの「お試し利用」が最多。続けて「問題・教材作成」と学校ならではの活用法だが、大半は「調べもの」「アイディア出し」「校内文書作成」など教員の事務作業等の効率化を目的とした活用が目立った。

「問題作成」では、「英語」の問題、選択肢作成、要約など、高校・大学双方からの利用が見られ、関心の高さがうかがえる。また、「推薦書・志望理由書等」はメディアでも取り上げられ、試してみた先生が多かったようだ。ただし、内容の出来については「最低限」という評価で、「個性が出るような文章を書くのは難しい」という声も。

現状では、試行利用がほとんどだが、事務作業においては有効利用でき、業務の効率化につながるとポジティブに捉える人が多い。一方で、実際の授業、教育活動における利用は、「信ぴょう性がない」「内容に誤りが見られる」といった理由から慎重なコメントが見られた。

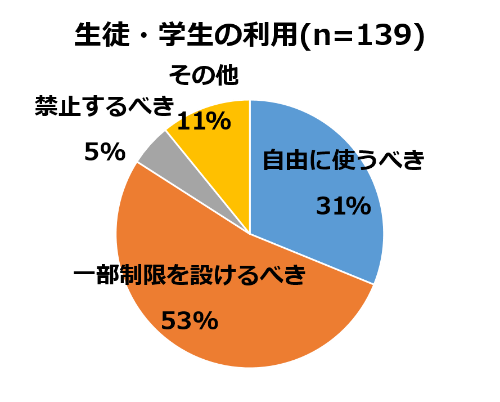

生徒や学生への利用についての考え方については、「自由に使うべき」は約3割にとどまり、約6割が「一部制限を設ける」または「禁止するべき」と回答した。

特に、「思考力の低下」「発達への影響への危惧」といった教育現場ならではの指摘は、従来の生徒向け課題やテストの出題方法や授業の在り方とも密接に絡む。「論文・レポートで剽窃につながる恐れ」や「適切な評価をどう実現するか」といった教育する側との危機感ともつながっているようだ。

ただ、多くは、AIそのものを否定するのではなく、急速に進化する技術を「どう使いこなしていくか」の視点が必要になるという見方を示している。

調査概要

対象:教育関係者(高校・中等教育学校、大学、企業など)

回答数:139件(内訳:高校・中等教育学校75人、大学40人、企業10人、その他14人)

実施方法:WEBアンケート

実施期間:5月15日~31日

関連URL

最新ニュース

- iTeachers TV Vol.436 千葉県立市川工業高校 片岡伸一 先生(後編)を公開(2024年12月11日)

- 山梨県、2025年度から25人学級を小学校5年生に拡大、26年度には全学年に導入(2024年12月11日)

- GUGA、大阪府と「求職者等へのDX(IT)に関するスキル等の習得を通じた持続可能な就職支援モデルに関する協定」を締結(2024年12月11日)

- 指導要録の「行動の記録」、教職員の96%が「明快な評価ができていない」と回答 =School Voice Project調べ=(2024年12月11日)

- 仕事をしている母親の子どもの方が希望の中学校に合格している =ひまわり教育研究センター調べ=(2024年12月11日)

- LINEヤフー、「Yahoo!検索」で検索結果面に小学校で習う漢字の書き順動画を掲出(2024年12月11日)

- カラダノート、「ママ・パパが選ぶ今年の漢字ランキング」を発表(2024年12月11日)

- 大学就学を支援する返済不要の給付型奨学金「金子・森育英奨学基金」 総額260万円への増額(2024年12月11日)

- ノーコード総合研究所、大阪府立吹田東高校で「ノーコード開発研修」を実施(2024年12月11日)

- Musio ESAT-J通信教育、世田谷区立太子堂中学校と実証実験を実施(2024年12月11日)