2025年2月27日

スマホきっかけに思春期の親子の会話が増加、親子の信頼関係も11%増 =KDDI調べ=

KDDIは21日、思春期の中学1年生~高校3年生の子どもにスマホを持たせている全国の保護者1000人を対象に、スマホとルール作り、親子関係をテーマとしたインターネット調査を行い、その結果を発表した。

それによると、子どもにスマホを持たせている家庭の傾向を見ると、保護者の7割(72.6%)が「親子のコミュニケーションが円滑に取れている」と感じ、スマホでのやりとりを通して「親子で本音で話せている」(70.8%)とコミュニケーションの深まりを感じている。また子どもにスマホを持たせたことで、半数近く(43.9%)が「親子のつながりが強まった」と実感している。

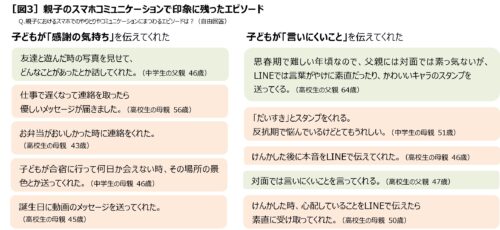

思春期の親子関係において、スマホは“かすがい”に親子間のスマホでのやりとりで印象に残ったエピソードを聞くと、

「感謝の気持ち」や「言いにくいこと」などをスマホを介することで伝えられる、エピソードが多数寄せられた。

思春期の親子関係においてスマホは良いコミュニケーションツールであり、“かすがい”としても機能していることがうかがえる。

■親子のスマホコミュニケーションで印象に残ったエピソード<抜粋>

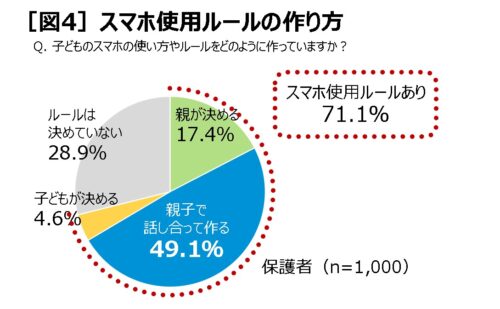

次にスマホの使い方ルールについて聞くと、71.1%が何らかのルールを決めており、49.1%が「親子で話し合って作る」と回答している。その際、子どもの意見については「半々程度」取り入れる家庭が65.0%と多く、その理由を聞くと「子どもに責任感を持たせたいから」(48.3%)、「子どもの意見を尊重したいから」(44.6%)が上位に挙げられた。子どもにスマホを持たせる際、子どもの意思が尊重され、自律心の醸成が重視されているようだ。

スマホの使い方についてうまくいっているルールの内容を聞くと、「使う場所は◯◯限定」などスマホの使い方に関することや、「知らない人とはつながらない」「パスワードは変更しない」といったセキュリティー対策に関することが多く挙げられた。一方、スマホ使用ルールで子どもとけんかになった経験を聞くと、利用時間や勉強への支障に関することが多く寄せられた。

■わが家のスマホ使用ルールでうまくいっているもの

「親子のスマホ意識と実態調査」調査概要

■実施時期:2024年1月31日(金)~2月2日(日)

■調査手法:インターネット調査

■調査対象:中学生・高校生の子どもにスマホを持たせている保護者の男女1000人(中学生の保護者500人、高校生の保護者500人)

■調査委託先:クロス・マーケティング

★構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。

関連URL

最新ニュース

- シンシアージュ、大阪・羽曳野市と子どもの学びと地域理解を推進する「包括連携協定」締結(2026年2月25日)

- VLEAP、中高生向け租税教育用デジタル版ボードゲームの制作に協力(2026年2月25日)

- 子どもの習い事、83%の親が「成長に合わせて選び方を変えるべき」=イー・ラーニング研究所調べ=(2026年2月25日)

- 令和の現役高校生は日常的にAIを使う。男女で大きな差 =ワカモノリサーチ調べ=(2026年2月25日)

- サイバー大学、学習歴と身分証を統合する次世代型「スマート学生証」を先行導入(2026年2月25日)

- 大和大学と奈良先端科学技術大学院大学、教育・学術分野の連携推進する包括協定締結(2026年2月25日)

- GMOメディア、ポータルサイト「コエテコbyGMO」で会話型プログラミング教室レコメンド機能の提供開始(2026年2月25日)

- 三英、STEAM教育スクール所属の中高生ロボティクスチームが「3冠」達成(2026年2月25日)

- 未踏社団、小中高生クリエータ支援プログラム「2026年度 未踏ジュニア」募集開始(2026年2月25日)

- ネイティブキャンプ、アプリ開発・起業教育プログラム「Technovation Girls 2026」に協賛(2026年2月25日)