2025年4月16日

LINEみらい財団、GIGAスクール端末を用いた情報モラル教育の効果測定調査

LINEみらい財団は14日、GIGAスクール端末を用いた情報モラル教育の効果測定調査の2回目の報告書を公開した。

調査は、同財団が提供する活用型情報モラル教材「GIGAワークブック」を使用した情報モラルに関する授業実施前後での児童・生徒の意識変化を把握し、情報モラル教育の効果を測定するとともに、情報活用能力の育成支援などに資する情報を提供し教育現場へ寄与することを目的に実施した。

小中学校の授業でSNSなどへの写真投稿リスクや、嘘情報・誤情報(デマ・フェイクニュース)などインターネット上にある情報の信頼性を見極める方法などのワークを活用し、意識変化を調査したもので、11校の小学校児童562名、7校の中学校生徒596名が対象。授業前後に「情報活用」、「情報モラル」に関する同じ質問を実施して、意識の変化等について分析した。

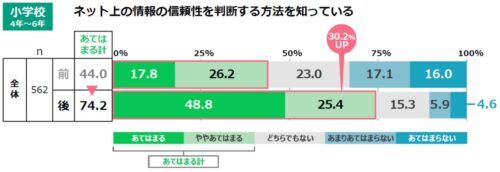

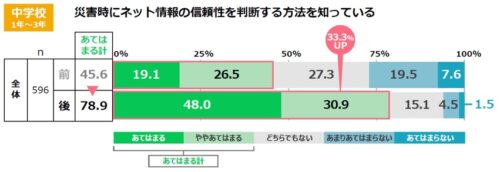

それによると、授業で「だいふく」(「だれが言っているの?」、「いつ言ったの?」、「ふくすうの情報を確かめた?」の頭文字」のキーワードを使った方法などを学んだことにより、小学生・中学生ともに、ネット上の情報の信頼性を判断する方法の認知が授業後に30%以上上昇。授業後の自由記述形式の回答のテキストマイニングからも、「災害時の情報の見分け方-だいふく」や「SNS-写真-著作権」といった内容に学びや気づきがあったことが確認できたという。

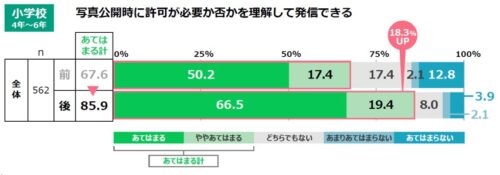

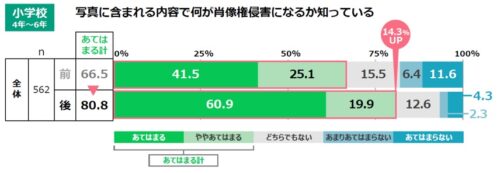

また、肖像権や個人情報など、写真撮影時・送信時に気を付けることに対する理解が向上。著作権に関しては、中学生では、授業前から著作権や正しい引用方法の知識が7割前後あったが、授業後にはそれぞれ9割前後に上昇した。

写真公開時に「見られる範囲」を指定すれば、「それ以外の人には見られないと思う」という設問の回答は分散し、小学生では授業後に「あてはまらない」と答えた児童の割合が上昇した。「公開範囲を指定すれば(情報を)完全に制御できる」という誤解が改善され、リスクを適切に認識できるようになったと考えられる。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)