2015年3月17日

文科省/「ICTを活用した教育の推進に資する実証事業」の成果報告会開催

文部科学省は、「ICTを活用した教育の推進に資する実証事業」の成果報告会を13日に開催した。

実証事業では、3つのワーキンググループ(WG)に分かれ、ICT活用による教育効果や測定指標の明確化、指導方法の開発、教員のICT活用指導力を向上させる方法の開発に取り組んだ。

成果報告会ではWGごとに発表を行った。

WG1では、ICT活用した授業と活用しない授業を実施し、アンケートによって意識の違いや、客観テストの成績の違いを分析。2つの授業を比較しながら、教育効果を検証する方法の開発に取り組んだ。

WG1の座長を務めた東京工業大学の清水康敬監事は、同じ学級で単元を前半と後半に分けて、タブレット端末の活用の有無を入れ替えることで活用効果が明確になったと説明。

また、検証方法として、客観テストと意識調査の実施や、テストの実施時期や難易度、満点を統一すること、意識調査を教員が検証したい能力を想定して行うことや、児童生徒番号に対応のあるデータのt検定(*1)を提案した。

WG2では、ICTを活用した指導方法の開発に取り組み、成果を授業の事例を校種と教科別に映像教材、冊子としてまとめた。

報告会では、映像教材の一部を紹介。映像教材は、授業の目標設定に対して、どのようにICTを活用してすればいいのかポイントなどを伝える内容となっている。

また、活用例だけでなく、ICT導入後にありがちな失敗例を学べる映像教材も4つ準備。

映像教材、冊子は4月以降から都道府県や政令指定都市の教育委員会を対象に配布していく予定だ。

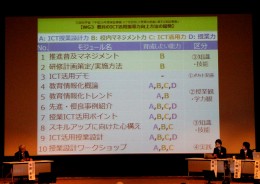

WG3では、ICT活用指導力の向上を図るために、学校が主催する校内研修、教育委員会が主催するリーダ養成の研修モデルの構築に取り組んだ。

研修モデルは10のモジュールで構成。構成内容は、推進普及マネジメント、研修計画策定/実施方法、ICT活用デモ、教育情報化概論、教育情報化トレンド、先進・優良事例紹介、授業ICT活用ポイント、スキルアップに向けた心構え、ICT活用授業設計、授業設計ワークショップ。

モジュールは、対象や用途に合わせて、受講数や組み合わせ方を自由に変えられるようになっている。4月以降に準備が整い次第、冊子や電子版資料などを配布していくという。

(*1)t検定:2つの分析標本間の平均値の差を検定する方法

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)