2017年4月20日

中2生は「勉強嫌い」が約6割、「勉強が好きになった子」の特徴とは?

東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所は、2014年に「子どもの生活と学び」の実態を明らかにする共同研究プロジェクト(親子パネル調査)を立ち上げ、同一の親子(小学1年生~高校3年生、約2万1000組)を対象に、2015年以降、複数の調査を実施している。

今回、2015年と2016年の2時点における調査から12学年にわたる学習の実態や変化を明らかにした結果をまとめ、19日に発表した。主に、学習意欲(勉強の好き嫌い)に注目し、勉強が好きになった子にはどのような特徴があるのかを検討している。

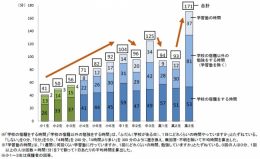

調査結果によると、まず、学習時間の平均は小1生から中1生まで堅調に増加するものの、中1生から中2生にかけて8分減少。同様に、中3生から高1生にかけては31分減少していた。

調査結果によると、まず、学習時間の平均は小1生から中1生まで堅調に増加するものの、中1生から中2生にかけて8分減少。同様に、中3生から高1生にかけては31分減少していた。

同じ子どもの変化を1年間追跡した結果では、中2生の約半数、高1生の6割が前年よりも学習時間を減らした。中だるみや学習ばなれが起きやすい学年であることが分かる。

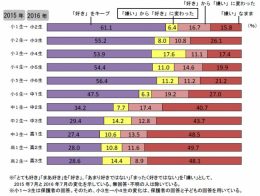

勉強が「嫌い」(まったく+あまり好きではない)は、小1~6生では2~3割にとどまるが、小6生~中2生にかけては26.0ポイントも増加し、中2生で約6割に達した。

勉強が「嫌い」(まったく+あまり好きではない)は、小1~6生では2~3割にとどまるが、小6生~中2生にかけては26.0ポイントも増加し、中2生で約6割に達した。

同じ子どもの勉強の「好き嫌い」について1年間の変化をみると、「好き→嫌い」に変わった比率は小6生→中1生(19.2%)や中1生→中2生(17.4%)に多い。一方、「嫌い→好き」に変わる子どもも、すべての学年で1割程度いた。

勉強が「嫌い→好き」になった子どもは、他の子どもに比べて前年よりも学習時間を増やしていた(35分増加)。また、成績が上がったのは26.8%で、他の子どもよりもその比率は高い。

勉強が「嫌い→好き」になった子どもは、他の子どもに比べて前年よりも学習時間を増やしていた(35分増加)。また、成績が上がったのは26.8%で、他の子どもよりもその比率は高い。

勉強が「嫌い→好き」になった子どもは、「新しいことを知るのがうれしい」という内発的な学習動機をもって勉強している比率が高かった(35.2ポイント差)。また、勉強が「嫌い→好き」になった子どもは、さまざま学習方法を工夫している比率が高かった。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)