2020年12月21日

高校生が小学生に「インターネットとの上手な使い方」の授業をオンラインで実施

教育ネットは18日、例年、小学校向けの安全教室を実施している京都府立京都すばる高等学校の情報科学科の3年生と、小平市立小平第三小学校の4年生3クラスをオンラインでつなぎ、情報モラル、情報セキュリティの授業「インターネットとの上手な使い方」を実施した。

今回授業をした高校生は、京都府警から認定された「高校生サイバー犯罪ボランティア」の8人。自分たちでコンテンツを作成し、オンライン授業のコツを学び、実施に向けて準備を進めてきたという。

高校生の自己紹介、京都府ご当地クイズとお互いの緊張をほぐしてから、クイズ大会が始まった。高校生が用意した「す」「ば」「る」の各文字の10点、20点、30点と配点された問題の中から小学生はクラス順に問題を選ぶ。そして、高校生は、あらかじめ撮っておいた3択クイズ動画の中から、小学生が選んだ問題の動画を流し、各クラスで考えて回答する。正解すると書いてある得点が各クラスに加算される。

1問目は「SNSで見つけたイラストを作者の許可を得ずに勝手にSNSにアップしました。これは法律に触れる問題です。これはなんという権利でしょうか?」という著作権に関する問題。

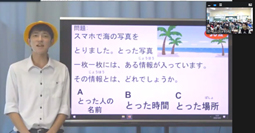

2問目は、「スマホで撮った写真1枚1枚にはある情報が入っています。その情報とはどれでしょう?」という、位置情報サービスについての問題。

3問目は、「SNSでライオンが逃げたという情報をみた。その時の正しい行動はどれでしょう?」というSNSの情報の取り扱い方についての問題。

4問目は、「スマホ広告をクリックしてしまい、『会員登録が完了しました。取り消したい場合は電話してください』というメッセージがでてきたときの正しい行動はどれですか?」という詐欺に関する問題。1問ずつ理由をわかりやすく解説しながら答え合わせをした。

そして次は高校生による寸劇。1つ目の寸劇は、ネットゲームトラブルの怖さについての劇。自分のアカウントを他人に教えてしまうと、どうなってしまうのかと考えさせられる劇。2つ目は、知らない人とSNSのやり取りをすると怖い目にあってしまうという劇。高校生は劇中に問題を交えながら、小道具を使い、面白おかしく演じることで、小学生もとても盛り上がっているようだった。

最後に、高校生は小学生に「インターネットは便利でいいところもありますが、危なくて怖いところもあります。やっていいこと悪いことの区別をつけましょう。でも、やってはいけないことをしてしまったり、困ったことが起こったら信頼できる身近な大人に相談しましょう。」と「区別」と「相談」が大事だと締めくくった。

小学生からは「危ないことが色々わかった」「SNSを使うときにいじめとかにもつながるから気をつけないといけないと思いました」「いろんなあぶないことがしれてよかったです」と感想が聞かれた。

小平第三小の先生との打ち合わせ時に、オンラインゲームのつきあい方のアドバイスが欲しいといったリクエストもあったというが、そのリクエストが寸劇に盛り込まれていた。なかなか小学生には伝わりづらいサイバー犯罪の怖さだが、高校生がクイズや寸劇を交えて子どもたちがあきない工夫を凝らした授業をしてくれることで、よりサイバー犯罪を身近に感じているようだった。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)