2021年4月14日

教員コミュニティMIEE Talks@Admin.による『ICT活用教育実践』ICTで学びを楽しむ学級を創る

『ICTで学びを楽しむ学級を創る』

田中 愛 (東京都公立小学校)

⑴「一律統制下の学びを変える」

『ICTで学びを楽しむ学級を創る』と題していますが、私自身数年前までは一律統制下でいかにして「教え込むか」を重視していた教員でした。もちろんICTを活用するどころか、パソコンの画面をプロジェクターに映し出す方法すらわからないICT音痴。そんな私の転機は情報教育主任となり、県主催の研修でみんなのコードと出会ったことです。みんなのコード一期生としてつながりを得た教員仲間からマイクロソフト認定教育イノベーター(Microsoft Innovative Educator Expert ※以下MIEE)を知り、MIEEの先生方の実践に感化されプログラミング教育、ICT活用に魅了されていきました。

一昨年は長野県の公立小学校で6年生を1年勝負で受け持つこととなりました。学校では3クラスに1人1台分のタブレットが配備されていましたので、学級では日常的にタブレットを活用させてきました。タブレットを紙と鉛筆のような文具として使いこなせるようにするために、教師が「さあ、タブレットを準備して!」と指示を出してから使うのではなく、常に手元に置かせ子どもが使いたいときに使えるようにしていました。

一昨年は長野県の公立小学校で6年生を1年勝負で受け持つこととなりました。学校では3クラスに1人1台分のタブレットが配備されていましたので、学級では日常的にタブレットを活用させてきました。タブレットを紙と鉛筆のような文具として使いこなせるようにするために、教師が「さあ、タブレットを準備して!」と指示を出してから使うのではなく、常に手元に置かせ子どもが使いたいときに使えるようにしていました。

知識は手元にあるタブレットから得られます。そのためには脱一斉指導。一律統制下での授業を改めないといけません。『SchoolTakt』で全員の考えを共有したり、協働的学習の中で、一人ひとりが考えを働かせながら、友だちの考えから学ぶ授業形態を取り入れたりしてきました。はじめのうちは新奇性が勝り、授業中に授業とは関係のないことをしてしまう子もいましたが、次第に子ども同士互いに自制し合っていくようになりました。

⑵「プログラミングも日常的に」

これからの子どもたちに必要なのは、「0から1を生み出す創造力」。学級目標は「創造力を発揮する、学びを楽しむクラス」。子どもたちには、「学びに向かおう!」「勉強は知識を詰め込むことではない」「0から1を生み出そう」と常に声をかけていました。宿題も一律の宿題は廃止し、自主学習ノートを課していました。

これからの子どもたちに必要なのは、「0から1を生み出す創造力」。学級目標は「創造力を発揮する、学びを楽しむクラス」。子どもたちには、「学びに向かおう!」「勉強は知識を詰め込むことではない」「0から1を生み出そう」と常に声をかけていました。宿題も一律の宿題は廃止し、自主学習ノートを課していました。

プログラミング教育も日常的に行っていました。というよりも、表現の手段の一つとしてプログラミングを位置付けていました。今年度から小学校でプログラミング教育がはじまりましたが、学習指導要領に掲載された単元のみで扱えばよい、というものではなく、プログラミング的思考は情報活用能力の一要素。掲載単元を扱ったからおしまい、ではなく、未来を生きる子供たちにとってプログラミングは汎用的なスキルになるものですから、小学校から経験をたくさん積んでおく必要があると思っています。そこで、表現方法の一つに位置付けたのです。

プログラミング教育も日常的に行っていました。というよりも、表現の手段の一つとしてプログラミングを位置付けていました。今年度から小学校でプログラミング教育がはじまりましたが、学習指導要領に掲載された単元のみで扱えばよい、というものではなく、プログラミング的思考は情報活用能力の一要素。掲載単元を扱ったからおしまい、ではなく、未来を生きる子供たちにとってプログラミングは汎用的なスキルになるものですから、小学校から経験をたくさん積んでおく必要があると思っています。そこで、表現方法の一つに位置付けたのです。

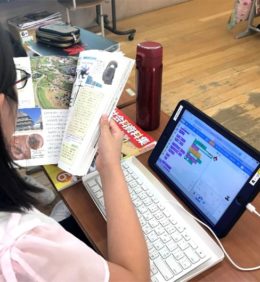

例えば、社会の歴史「3人の武将」の単元のまとめを「新聞」を作って発表するのではなく、『Scratch』や『Viscuit』などのビジュアルプログラミングでまとめ方を工夫して表現するというものです。クイズ形式でまとめた子、物語風に表現した子、まとめ方はそれぞれでしたが、子どもたちはプログラミングで表現の幅を広げるために一生懸命タブレットや教科書、資料集や本から情報を得てまとめていました。

⑶「プログラミングで児童の創造性を育む」

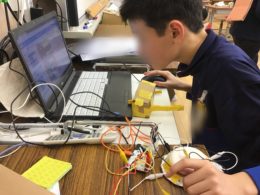

休み時間にもタブレットを使うことができましたから、クラスのインドアな子どもたちは学級文庫に並んだ30冊以上のプログラミング本を参考にしながら『Scratch』や『micro:bit』でゲーム作りに取り組んでいました。

休み時間にもタブレットを使うことができましたから、クラスのインドアな子どもたちは学級文庫に並んだ30冊以上のプログラミング本を参考にしながら『Scratch』や『micro:bit』でゲーム作りに取り組んでいました。

そのうち子どもたちからScratchゲームコンテストを開催してほしいという依頼があり、月に1回ゲームコンテストを開催しました。信州大学村松研究室FabLab Naganoとアソビズムが開発したKeyTouchを使ってリズムゲームを創るグループもありました。

⑷「協働性を高めるマインクラフト」

また、総合的な学習の時間に「未来の街づくり」としてマインクラフトで班ごと街づくりに取り組みました。子どもたちもとても楽しみにしていた学習です。私からは「レッドストーン回路、コマンド、コードビルダーを使用して建築すること」という条件をつけました。子どもたちは毎日の自主学習ノートにコマンドやプログラミングを調べ書いてきたり、設計図を書いてきたりして意欲的に取り組んでいました。子どもたちの大好きなマイクラで協働的にモノづくりを進める。協働性が高まらないはずはありません。

また、総合的な学習の時間に「未来の街づくり」としてマインクラフトで班ごと街づくりに取り組みました。子どもたちもとても楽しみにしていた学習です。私からは「レッドストーン回路、コマンド、コードビルダーを使用して建築すること」という条件をつけました。子どもたちは毎日の自主学習ノートにコマンドやプログラミングを調べ書いてきたり、設計図を書いてきたりして意欲的に取り組んでいました。子どもたちの大好きなマイクラで協働的にモノづくりを進める。協働性が高まらないはずはありません。

⑸「学ぶのが楽しくなりました」

学びを楽しむには、子どもたちの主体的な学習活動が前提条件です。ICTを活用し、学びの責任を子どもに返すことで子どもたちは自ら学びに向かっていきます。

学びを楽しむには、子どもたちの主体的な学習活動が前提条件です。ICTを活用し、学びの責任を子どもに返すことで子どもたちは自ら学びに向かっていきます。

受け持った当初は学びに対して無気力で、自分の考えが持てなかった子どもたちでしたが、「学ぶのが楽しくなりました。」「学びの楽しさを知りました。」と言って卒業していきました。本来、人は学びに向かっていく生き物です。子どもたちの学びを苦しくしているのは、学び限定し強制しているからだと考えています。1人1台の学習端末は個別最適化された学びを提供することができます。しかし、そのためにまず必要なのは私たち教師の教育観や指導観、授業スタイルを見直すことではないでしょうか。

イラスト:Atelier Funipo

《筆者プロフィール》

《筆者プロフィール》

田中 愛(たなか あい)

東京都公立小学校 教諭

2018年よりマイクロソフト認定教育イノベーター

MIEE Talks@Admin.メンバー

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)