2021年10月7日

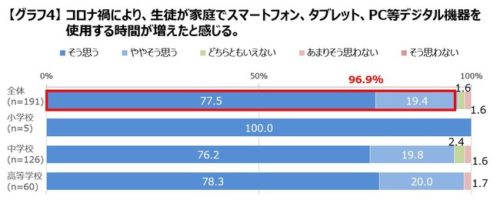

小中高の養護教諭の96.9%が「家庭でのデジタル機器の使用が増えた」と実感=ジョンソン・エンド・ジョンソン調べ=

ジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョンケア カンパニーは6日、全国の小学校・中学校・高校の養護教諭191人を対象に実施した、「コロナ禍での子どもたちのデジタル機器の使用時間など目の健康を取り巻く環境についての調査」の結果をまとめ発表した。

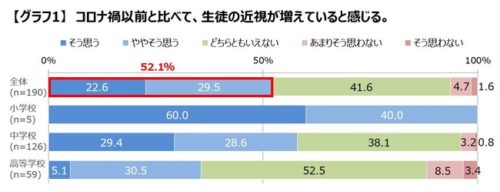

それによると、養護教諭の52.1%が「コロナ禍以前と比べて、生徒の近視が増えていると感じる」と回答。

また、「生徒が正しく視力を矯正できていない要因」についての質問では、「生徒が視力矯正の必要性を感じていない」が59.0%で最も多く、続いて「部活や習い事などで眼科受診の時間がない」43.2%だった。

その他の回答の中には、「コロナで受診に抵抗感が出ている」(東京都/中学校)といった意見もあった。

さらに、養護教諭の41.0%が「近視が進行して強度近視になると、将来的に深刻な眼疾患や失明のリスクにつながる可能性がある」との危機意識を持っていることも分かった。

また、「コロナ禍で、生徒が家庭でスマホ、タブレット、PCなどデジタル機器を使用する時間が増えたと感じる」と答えた養護教諭は96.9%に上り、「コロナ禍によるオンライン授業などの導入で、学校で生徒がデジタル機器を使用する時間が増えた」という質問でも、81.0%が「増えた」と回答。

学校、家庭いずれも、コロナ禍でのデジタル機器の使用時間の増加を実感している養護教諭が高い割合でいることが分かった。

さらに、94.3%が「スマホ、タブレット、PCなどデジタル機器に依存していると思われる生徒がいる」と回答。養護教諭が生徒のデジタル機器への依存を感じている現状が明らかになった。

「コロナ禍で、スマホ、タブレット、PCなどデジタル機器の使用時間について、生徒や家庭に対する指導を以前より強化したか」との質問では、41.6%が「強化した」と回答。

一方で、「目の健康や近視について、生徒と保護者などが家庭で話し合う機会が十分に持たれていると思う」との回答は8.4%にとどまっている。

家庭での「目の健康や近視」についての話し合いが必要であることや、家庭でのデジタル機器使用について指導の必要性を感じている養護教諭の様子が見受けられる。

この調査は、全国の小学校、中学校(夜間学級、付属中学校含む)、高校(定時制、中高一貫校、高専含む)の養護教諭191人を対象に、5月~7月にかけて、「中高生のためのコンタクトレンズガイド」申込時の記入式による調査という形で実施した。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)