2022年5月2日

子どもの習い事1位は「スイミング」、4位に「通信教材」 =シーク調べ=

シークは4月27日、同社が運営する国内最大級の子どもの習い事メディア「SUKU×SUKU(スクスク)」は、0歳から12歳の子どもを持つ延べ1027人の保護者を対象に、全56ジャンルの習い事についてのアンケートを実施したと発表した。同調査では、子どもが現在通っている習い事と、習い事に通わせている理由についてアンケートを実施し、そのランキング結果をまとめた。

調査の結果、1位「スイミング」、2位「英語教室」、3位「ピアノ」という結果になり、「通信教材」「学習塾」「書道・習字」「サッカー」「珠算・そろばん」「運動教室」「ダンス」が続いた。教室を選ぶポイントでは、27.9%の保護者が「教室への通いさすさ」を上げた。次いで、費用の安さ、教室の雰囲気、体験レッスンの感触、先生との相性を上げる保護者が多かった。

調査の結果、1位「スイミング」、2位「英語教室」、3位「ピアノ」という結果になり、「通信教材」「学習塾」「書道・習字」「サッカー」「珠算・そろばん」「運動教室」「ダンス」が続いた。教室を選ぶポイントでは、27.9%の保護者が「教室への通いさすさ」を上げた。次いで、費用の安さ、教室の雰囲気、体験レッスンの感触、先生との相性を上げる保護者が多かった。

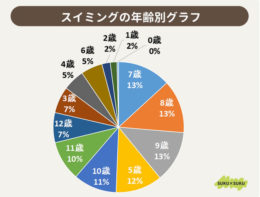

1位のスイミングは、1027人中243人が回答。スイミング教室は、7歳、8歳、9歳が最多で13%を占めた。習わせる理由は、「体力をつけて欲しい」、「本人が習いたいと言った」「水への恐怖心をなくしたい」などが挙げられた。2位の英語教室は、1027人中172人が回答。英語教室は、5歳が最多で15%を占めている。通う理由は「英会話力を身につけるため」「中学に入っても困らないようにするため」「英語が喋れると、将来仕事の幅が広がる」などがあった。ピアノ教室は、1027人中127人が回答。ピアノ教室は、8歳が最多で17%を占め、その他11歳14%、12歳13%という結果になった。

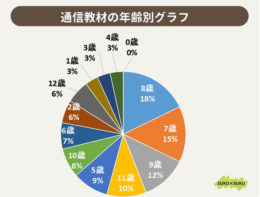

4位の通信教材は、1027人中118人の保護者が回答。通信教材は、8歳が最多で18%を占めてた。

4位の通信教材は、1027人中118人の保護者が回答。通信教材は、8歳が最多で18%を占めてた。

現在、子どもがやっている通信教材を選んだ理由は以下のとおり。

・学校の授業について行けず、習い事を増やすのはかわいそうだか、通信ならいいかなと思ったから。(ママ46歳/子ども11歳 愛知県)

・オンラインで勉強できるから、休校になっても勉強できていいと思うから。(ママ37歳/子ども8歳 広島県)

・出かけられないことが多いから今の月齢に合った教材が届くため。(ママ42歳/子ども4歳 山口県)

・オンラインで子供も意欲的に取り組んでいるため。(ママ46歳/子ども9歳 愛知県)

・子ども受けの良いキャラクターで、赤ちゃんの頃から継続していて、子どもも楽しんでやっているので。(ママ46歳/子ども11歳 愛知県)

・塾への送り迎えはできないけれど、学習習慣をつけてほしいから。(ママ34歳/子ども11歳 愛知県)

・まだ小学生なので、授業を理解できるようにと、勉強習慣が身につくようにやらせている。自由な時間で家で学習できるのが良い。(ママ38歳/子ども11歳 群馬県)

・塾に通わせるほどガッツリ勉強させるつもりはなく、学校の授業についていける様になってほしかったから。今後も部活の合間で勉強できるように継続するつもり。(ママ40歳/子ども13歳 東京都)

・授業の助けになればと思いました。母の思惑とは違い、100点を取るために頑張るようになりました。子供が自分で努力賞としてほしいものを選べるようになっているところも気に入っているところです。 (ママ38歳/子ども11歳 愛知県)

調査は3月18日~22日に、0歳-12歳までの子どもに習い事を経験させたことのある保護者を対象にインターネット調査で行われた。

関連URL

最新ニュース

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)

- 全国大学生活協同組合連合会、新生活準備の実態をまとめた「大学進学ガイドブック」発刊(2026年2月24日)

- 島根県立大学、「こどものだいがく」3月28日・29日開催(2026年2月24日)

- 大修館書店、『辞書で身につく本当の英語力』刊行記念セミナー第2弾 3月13日開催(2026年2月24日)

- F1を題材にした学び「STEM Racing Japan」親子体験イベント 3月7日開催(2026年2月24日)