2022年6月23日

幼児の通信教育をうまく続けるコツ、1位は「一緒にやってあげる事」=ちいく村調べ=

C.Dreamsは22日、同社の教育メディア「ちいく村」が、幼児(0歳~6歳)がいる親200人を対象に実施した、「子どもの通信教育に関する調査」の結果をまとめ発表した。

それによると、幼児向けの通信教育を続けている母親・父親に「通信教育をうまく続けるコツ」を聞いてみたところ、最も多かった回答は「子どもといっしょにやってあげる事」(109人)だった。

その理由として具体的にあがった意見をピックアップすると、「いっしょに取り組まないとやってくれないけど、2人でやると楽しく取り組める」、「勉強する習慣がないので、いっしょにやるのが前提」、「子どもといっしょにやっていると次第に自分からやってくれるようになった」などだった。

2位は「無理してさせない」(40人)で、「通信教育を子どもにやらせる」という意識よりも、親子でいっしょに取り組むことが続けるコツのようだ。

そのほか、「時間を決めてやる」(16人)、「ご褒美をあげる」(14人)、「優しく声かけする」(11人)などの意見もあった。

また、「子どもの通信教育で困ったこと」を聞いたところ、最も多かったのは「毎月の月謝がかかること」(90人)だった。

以下、「継続的に続けられない」(42人)、「自分からやってくれない」(29人)、「集中力が続かない」(28人)などが続いた。幼児の頃は通信教育を始めても、飽きてしまったり、ハマってくれなかったり、続けるのが難しいようだ。

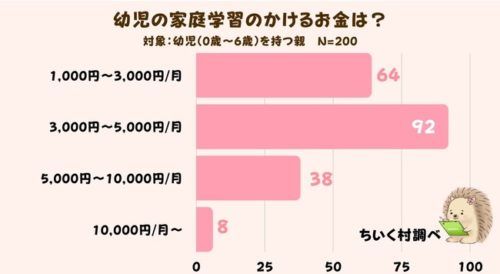

また、月々の家庭学習にかける費用を聞いたところ、「3000円~5000円」(92人)が最も多く、以下、「1000円~3000円」(64人)、「5000円~1万円」(38人)と続き、78%は「1000円~5000円」という結果になった。

「子どもの通信教育を選ぶときに重視すること」を聞いたところ、1位は「子どもが楽しく取り組めるかどうか」(137人)がダントツだった。以下、「思考力を鍛えることができる」(19人)、「生活やしつけも学べる」(11人)、「料金が安い」(10人)などが続いた。

幼児期から「通信教育をはじめて良かったこと」を聞いたところ、1位は「勉強に興味を持ってくれたこと」(82人)。「通信教育のおかげで、勉強の動機づけができた」などの声が寄せられた。

ほかにも、「文字や数字がわかるようになった」(22%)、「考える力がついた」(12%)、「勉強習慣がついた」(11.5%)など、通信教育を通して、子どもの成長や勉強への姿勢の変化を実感している親が多い。

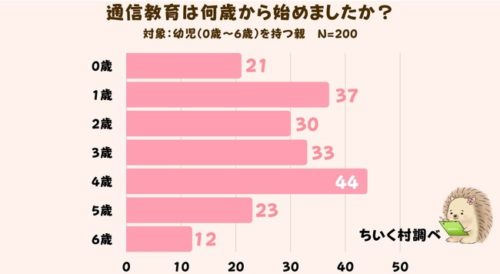

また、「通信教育は何歳から始めたか?」と尋ねたところ、72%が「1歳~4歳の間」に始めていることが分かった。中でも最も多かったのは、「4歳から」だった。

4歳から始めた理由としては、「幼稚園が終わった後にワークする事で勉強する習慣をつけたかったから」、「4歳になり、子どもが自らやりたいと言ってくれたから」、「幼稚園に入るとやっている人が多かったから」などの声が寄せられた。

この調査は、幼児(0歳~6歳)の子どもを持つ全国の親を対象に、6月にインターネットによる任意回答という形で実施した。有効回答数は200人。

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)