2022年7月8日

小学生の家庭学習、低学年でも紙よりタブレットが圧倒的=「ちいく村」調べ=

C.Dreamsは7日、同社の教育メディア「ちいく村」が、小学生(小1~小6)の子どもを持つ親200人を対象に実施した、「子どもの通信教育に関する調査」の結果をまとめ発表した。

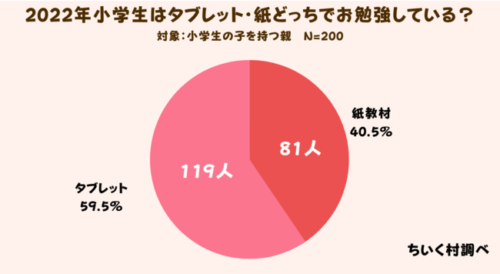

それによると、2022年現在の小学生は、タブレット学習教材と紙教材、どっちで家庭学習をしているのか聞いたところ、59.5%(119人)がタブレットで勉強していることが分かった。紙を使っていると回答したのは40.5%(81人)。

タブレットは効率が良く、子どものやる気も出やすい事が知られているが、小学生の親にもかなり浸透していることが分かった。

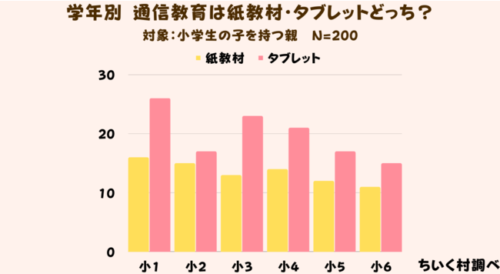

タブレットと紙のどちらで勉強しているのかを学年別に調査したところ、低学年~高学年までの全学年で、タブレットで勉強している子が多いことが分かった。

タブレットと紙のどちらで勉強しているのかを学年別に調査したところ、低学年~高学年までの全学年で、タブレットで勉強している子が多いことが分かった。

タブレットは端末を使いこなす必要があるが、調査結果を見る限り、小学1年生でもタブレットを使っている割合が圧倒的に多かった。

タブレットに抵抗がないのか聞いたところ、75.5%が「抵抗がない」と回答。「抵抗あり」は24.5%だった。

タブレットに抵抗がない理由としては、「スマホやタブレットは日ごろからよく使うから」、「これからの時代に合わせて(子どもに)使わせていくべきだと感じるから」といった声が寄せられた。

また、紙についてどう思っているのか聞いたところ、86%が「紙で学ぶことも重要」と回答。主要教材をタブレットにする傾向が強いなか、大半が「紙で学ぶことも大事」と思っていることが分かった。

一方、少数派だが、14%が「紙で学ぶ必要はない」と回答。タブレットの方が圧倒的に効率が良く、時代にもマッチしており、紙で学ぶことを優先しない親もいるようだ。

「タブレットと紙、どちらが成績が伸びるか」を聞いたところ、わずかにタブレットが優勢だったが、ほぼ変わらない結果となった。

タブレットのデメリットを聞いたところ1位は「目が悪くなる」(82人)だった。以下、「遊び感覚でやってしまう」(37人)、「じっくり考える癖がつかない」(36人)などが続いたが、健康への心配が圧倒的に多かった。

一方、紙教材のデメリットを聞いたところ、「家に教材がたまる」(78人)が最も多かった。タブレット教材はタブレットに学習内容が配信され物量は増えないが、紙の通信教育は毎月教材が家に届き、ドンドン教材が増えていく。これが親のストレスになっているようだ。

また、タブレットのよいところを聞いたところ、「音声やアニメーションがわかりやすい」と、「子どものやる気がでやすい」が、各60人で最も多かった。「丸つけや解説が自動」も48人おり、全体的には均衡した結果となった。

一方、紙のよいところを聞いたところ、「紙に書いて学ぶ方が身に付きやすい」(87人)が最も多かった。以下、「学校と同じ形式で勉強できる」(55人)、「じっくり考える癖がつく」(29人)などが続いた。

この調査は、小学生(小1~小6)の子どもを持つ親200人を対象に、7月にインターネットによる任意回答という形で実施した。有効回答数は200人。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)