2025年3月26日

学習データ、使うのは「誰が」「何のために」? 「キュビナ」活用で子どもの「自己調整力」伸ばす試み/長崎市

【PR】

「個別最適な学び」の推進に伴い、学校でもかなり一般化してきたクラウド型AIドリルの活用。一方でGIGAスクール構想も第2期に入り、「ICT教材の活用で何を実現したいのか」という、より具体的で踏み込んだ成果や視座が求められている。そんな中で長崎県長崎市が目指したのは、蓄積された教育データを用いた児童生徒の「自己調整力」向上だ。自己調整力とは、適切な学びの内容を子どもたちが自分で判断・実践する力。同市が導入した「キュビナ(Qubena)」の活用と、1月に開催された研究発表会のレポートを中心に、同市の挑戦を紹介する。

試行錯誤と検証を積み重ね、「キュビナ」を全校導入

長崎市では、「個別最適な学び」の実現を段階的に進めてきた。しかし、それは試行錯誤の連続であったと言う。スタートとなった2021年度は、7社の製品を比較する形でデジタルドリルを検証導入。これをステップに、2022年度はすべての市立小中学校で共通のデジタルドリルを採用する。しかし、出題・回答形式が選択型に限られるドリルだったため、現場からは「学力向上には不十分ではないか」との声も上がるなど課題を残していた。

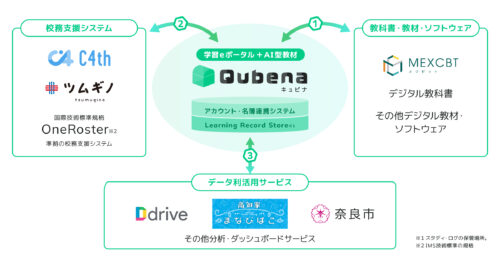

そこで見直しを加え、改めて2023年度から検証導入したのが「キュビナ」だ。「キュビナ」は、小中学校5教科に対応したAI型教材(ドリル)と、学習データ管理ができるeポータルの機能を併せ持つアダプティブラーニング教材。手書き解答や英語の発音問題などにも対応している。同市が特に重視していたのは、使いやすさ、学習ログの分析機能、児童生徒の学習意欲向上だったが、成果に確かな手応えを得て、2024度から全市立小中学校で正式導入に至ったというのがここまでの経緯だ。

データ利活用には、全校で同じものを使うことが重要

導入の決め手について、同市教育委員会の富永豊主任指導主事はこう明かす。「主には三つある。一つは、AIによる分析性能や誤答原因への対応力が緻密で高かったこと。二つ目は、教師が課題の配信や学習状況の把握を行うワークブックの作成が容易であり、かつ教委がすべての学校に配信可能な『自治体ワークブック』の独自機能があったこと。三つ目が、文科省のMEXCBTと連携・併用でき、教職員の負担が大幅に軽減できることだ」。

また同市では、「キュビナ」導入と同時に、同じ学区内にある三つの小中学校を対象に2023/24年度、「教育データ利活用推進校」の研究を開始する。「キュビナ」を使った個別最適化と学習データ利活用を軸として、児童生徒の自己調整力および学習意欲や学力の向上、小中学校間の連携を強化することが目的だった。

加えて、「キュビナ」活用強化月間を設定する、利用頻度が低い学校は個別にサポートする、研修会を実施する、学力テストの結果から学校ごとの課題を分析し、自治体からの課題配信機能を使って適切な問題を学校へ配信するなど、あらゆる角度から利用促進と環境整備にも努めた。学習データを適切に利活用するには、自治体内でできるだけ条件や足並みを揃え、統一した基準でデータを多く集めることが重要だからだ。富永主任指導主事も「一部の学校ではなく、全校が一斉に『キュビナ』を使うことに意義があった」と語る。

キュビナのデータをもとに、学び方を生徒自身が選ぶ授業

さらに2025年1月には、この成果をとりまとめる形で、研究対象校の山里中学校および山里小学校・高尾小学校を会場に研究発表会を開催。研究授業の公開や各会場をリモートで繋いでの全体会が行われ、市内外の教職員や教育関係者が多数訪れるなど大きな盛り上がりを見せた。

発表会のメイン会場となった山里中学校の事例を紹介する。同校では、特に伸ばしたい生徒の資質・能力を「読解力」「表現力」と設定。ここに「キュビナ」を活用した個別最適な学びと、それを応用した自己調整力の向上を目指した。

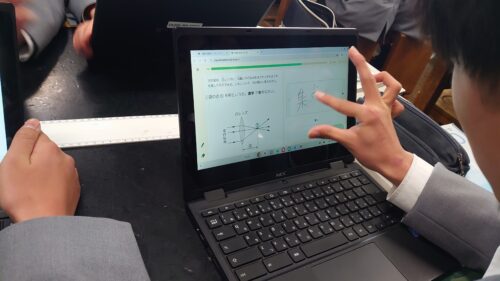

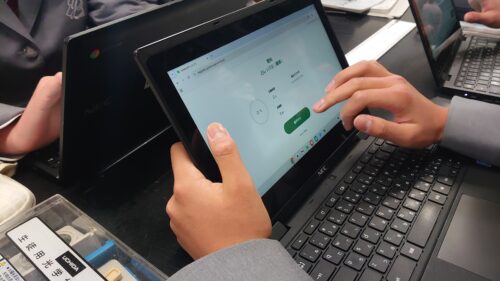

この日公開された社会科の授業では、明治期の日本の近代化について学ぶ単元を実施。生徒たちはまず、「キュビナ」のワークブック(先生から配信された課題)に取り組んだ。特徴的なのは、その正答率をもとに、その日の授業内での学習形態を生徒自身が個々に決めることだ。「ひとりで」「みんなで」「先生に聞く」の中から選択できる。正答率が高く理解度に自信がある生徒は「ひとりで」を選び、より踏み込んだ学習をすれば良いし、仲間と学び合いたい生徒は「みんなで」、基礎からもう1度教えて欲しい生徒は「先生に聞く」を選べば良い。すなわち、正答率という客観データをもとに、どう学ぶかを生徒自身が選択する「自己調整力」だ。

すべての授業で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図る

英語科では、「来日するALTに地元・長崎の魅力を伝える」をテーマにした授業を実施。地元の良さを調べるという探究的要素や、何を取り上げどう伝えるかといった自己選択・自己決定の場を設けて、自己調整力を高める取り組みがちりばめられている。英語発音の正しさをAIが判定する「キュビナ」のスピーキング機能を用いて、自分のペースで音読活動を行う時間を設定するなどの工夫も見られた。

ほか、国語科では生成AI「Gemini」に作成させた「平和の伝え方」に関する文章を批評する授業、数学科では立体の体積の求め方の単元で「キュビナ」を用いた問題演習、理科ではレンズのはたらきを学びつつ、同じく「キュビナ」による演習問題選択を取り入れた授業を公開。いずれも個別最適で協働的な学びの要素を盛り込みつつ、自己調整力を高める試みがなされていた。

利用率を高める取り組みは欠かせない

「キュビナ」のようなAIドリルの認知が広がり始めたばかりのころは、「AIのデータ分析により個々に最適な問題演習に取り組める」機能ばかりが注目されていた。しかし、それは入り口に過ぎない。重要なのは、同市での授業実践にも見られるように、AIドリルや学習eポータルの使用頻度向上、そして収集したデータをどう生かすかだ。

山里中の教員らがホストとなり、公開授業の後で実施された教科ごとの分科会でも、「『キュビナ』をどう活用すれば効果を最大限に引き出せるか」といった話題が議論の中心となった。「キュビナを使う時間を確保するには?」という質問には「まずは現在の紙ワークの使い方に着目し、置き換える」、「正答率によるその後の取り組み内容を決める基準は?」という質問には「そこも生徒自身に決めさせる。それによって自己調整力を高める」などの質疑応答が飛び交っていた。

また「『キュビナ』の演習問題に取り組ませてさえいえれば、それ単体で劇的に学力が向上すると思ってはいけない。取り組ませ方と、得られたデータを授業にどう反映していくかが大事だ」といったアドバイスもなされていた。

「なぜ生徒はそう考えたのか」に迫るのが、教師としての専門性

全体会第Ⅰ部で指導助言として登壇した同市教委の野口幸一指導主事も「『キュビナ』でできるのは、生徒が『自分は何ができていて、何ができていないのか』を把握することまで。その後にどう繋げるかが重要だ。今日の授業実践で素晴らしかったのは、得られたデータを自己調整力の向上に使うという意図や目的が明確だったこと。データの利活用には、『誰が』『どう』使うかという視点が欠かせない」と語る。

その上で、今後はもう1歩踏み込んだ「キュビナ」(とデータ)の活用が必要だと指摘。「答えを間違えた生徒に対し、『なぜその生徒はそう考えたのか』に迫ること。ICTの活用が進む今、それこそが教師の専門性を発揮する部分になるはずだ」と述べた。

数値に表れない変容を評価する視点を持って

全体会第Ⅱ部は、研究指定校となった各校をリモートで結んで実施。指導助言に立った長崎大学の倉田伸准教授は、子どもたちの「なんとなく良かった、楽しかった」をデータ化することが重要だと言う。

「今回の実践校は、データの利活用において教員だけでなく『子どもが』どう使うかという点にまで踏み込めていたのが素晴らしい」と称賛した。

同市は、これをステップにさらなるキュビナ活用を進める考えだ。

関連URL

最新ニュース

- 神戸新聞社、兵庫県の公立高校推薦入試、私立高校入試の出願状況(倍率)を速報(2026年2月4日)

- 東京都、「AIとキャリアに出会う女子中学生対象ワークショップ」を実施(2026年2月4日)

- パーソルキャリア、Job総研が「2026年 学歴とキャリアの実態調査」を実施(2026年2月4日)

- 小1生の親の悩み、最多は「スマホ・タブレットを見る時間が増えた」=イトーキ調べ=(2026年2月4日)

- 第一学院BASE、日々の学び・成長を自信につなげる「グロースピッチ」を全国9拠点で開催(2026年2月4日)

- キーエンス財団、新大学1年生対象「給付型奨学金」の募集スタート(2026年2月4日)

- DOU、教職員・語学教育従事者向けChatGPTを活用した語学教育セミナー 27日開催(2026年2月4日)

- TAC、教員採用試験オンラインセミナー「模擬授業の達人セミナー」11日開催(2026年2月4日)

- クアリア、「探究のあり方を再考する」オンラインウェビナー 26日無料開催(2026年2月4日)

- マインドシェア、第114回教育情報共有会ウェビナーを6日開催(2026年2月4日)