2019年10月8日

iPadではじめる!先生のためのICT入門講座 【第17回】理科でiPadを使う

ICTに頼るべからず!? 理科の授業におけるiPadの使い所とは?

教育ICTコンサルタント 小池 幸司

「わが校でも来年度から1人1台のタブレット端末を導入します」突然の発表に驚いたのもつかの間、教員用ということで1台のiPadが配布されました。導入までの残された期間で、授業での使い方を考えておくようにとのこと。「急に言われても、いったい何からはじめていいのかさっぱり・・・」。本連載では、そんな困った状況におかれた先生たちのために、学校でタブレット端末を使うためのポイントを解説。ICTが得意でない先生が、タブレット端末を用いた新しい学びを始める際に知っておいてほしいこと、具体的な活用方法をわかりやすくお伝えしていきます。

ICTはたくさん使えばいいわけではない!?

英語、数学、国語、社会と4回にわたって教科別にICT活用の可能性を探ってきましたが、本日はいよいよ理科のお話です。「どうせ、理科の授業でもICTをドンドン使えって言うんでしょ」と思われるかもしれませんね。でもちがいます。理科の授業では、できることならICT使わないでほしいのです。

理科室での専門的な器具を使った実験、屋外に出ての動植物の観察。インプットを中心とした従来型の学びの中でも、理科の授業では「体験」が重要視されてきました。いわば、知識とアクティブ・ラーニングとの融合を長年探ってきたのが理科の授業だったわけです。

さらに、ビーカーや顕微鏡などの高価な器具類を用いた実験、火器や塩酸を使った危険を伴う実験など、理科の授業は「学校だからこそできる体験」の宝庫です。これらを安易にICTで代替するのはオススメできません。では理科の授業で、ICTはまったく使えないのでしょうか。今回はそんな「理科の授業におけるICTの使い所」について考えていきたいと思います。

リアルで実施できなくなった解剖はアプリで擬似体験

昭和世代の私が、理科の実験と聞いて真っ先に思い浮かべるのが「カエルの解剖」です。中学生のとき、部活の顧問が理科の先生だったため、放課後に解剖用のカエルを集めに駆り出されたことをいまでも覚えています。しかし、1980年代以降、動物愛護の観点から、だんだんとカエルの解剖は行われなくなってきているのだと聞きました。

その是非はさておき、解剖の授業には教科書では得られない学びが、たしかにあったように思います。いまの子どもたちに、それに代わる体験をさせたいとお考えの先生も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのがiPadを使ったバーチャルでの解剖です。「Froggipedia」というアプリを使えば、手を動かしながら「カエルの解剖」を疑似体験することができます。

カエルの生態を学ぶことに特化したアプリだけあって、解剖の映像もかなりリアル。仰向けになったカエルをピンで固定し、メスで切開。皮膚を剥がしてから内臓を取り出して・・・と、動物が苦手な子であれば、思わず「キモっ」と声を上げてしまうレベルです。

もちろん、リアルな解剖には及びませんが、これなら命を犠牲にすることもありません。

iPadなら触れることができないものにも触れられる?

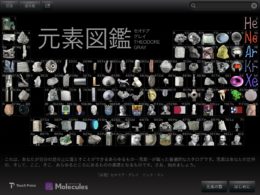

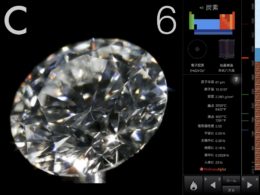

理科の教科書には、目に見えないもの、手に触れることがむずかしいものも出てきます。例えば「元素」はその代表格。「H」は水素、「Fe」は鉄と言われても、なかなか頭に入らなかったという人も多いはず。「水平リーベ、ぼくの船・・・」という暗記方も、イメージがしづらいからこそ生まれた覚え方と言えます。

そんな元素をイメージとして捉えるのにピッタリなのが「元素図鑑 作・Theodore Gray」というアプリ。周期表の元素についての知識を、ビジュアル的に学ぶことができる科学好きの方には垂涎もののデジタル図鑑です。

・元素図鑑 作・Theodore Gray:App Store

博物館に行かないと目にすることができない貴重なものや、金(Au)とかダイヤモンド(C)といった高価なものに触れられるのはデジタルならではの利点。単に眺めるだけでなく、物体を回転させて別の角度から見たり、その元素でできた身近にものについて調べることができます。

一番のポイントはその美しさです。「世界で一番美しい元素図鑑」として出版されている紙の図鑑は、全世界100万部のベストセラーになっているほど。アプリとしてはちょっと高価な部類に入りますが、そのクオリティの高さからすれば、決して高い買い物ではありません。

【本日のワーク】 「Star Walk 2」で昼間に星の観察に挑戦!

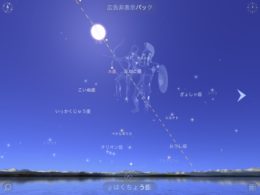

時間的な縛りによって、学校の授業中では見られないものもあります。そう、天体(星座)です。小学生のときに、班ごとで公園や学校に集まって星の観察をした経験がありますが、地域や天候、さらには防犯上のリスクによって、むずかしいケースも多いでしょう。

そこで今回は、教室の中で星座観察ができるアプリ「Star Walk 2」を体験していただきます。広告付きの無料版もありますので、まずは実際にいじって体験してみてください。

・Star Walk 2 – スカイマップ: 星座観察 3D:App Store

・Star Walk 2 Ads+: 星座表 AR:App Store

アプリを起動したら、左右上下に動かしたり、ピンチアウト(ピンチイン)で拡大(縮小)したりしながら、まずは夜空を自由に動き回ってみましょう。イラスト付きで星座が表示されるので、実際の星空よりも簡単に見つけられるはずです。左下の虫眼鏡アイコンをタップすれば、一覧から検索することもできます。

次に右上の時計アイコンをタップしてみてください。隣に日時が表示され、画面右端にスライドバー(スケール)が現れます。バーを上にスライドすれば未来へ、下にスライドすれば過去へと、時間を「早送り」「巻き戻し」して見ることができます。特定の日時にジャンプするには、時計アイコンを長押しして年月・日時を指定すればOKです。

続いて、左上のコンパスのアイコンを選択してみましょう。アイコンが[↑]に変わったら、両手でiPadを持ってゆっくり動かしてみてください。夜空も一緒に動きましたでしょうか。実はこれ、GPS機能を使って現在地から見える(肉眼では見えないものも含め)星が映し出されています。手で持って使えるiPadならではですね。

さらに、右上に表示されているカメラのアイコンをタップしてみてください。カメラで映し出された目の前の風景に、うっすらと星座が重なって表示されます。「拡張スターウォッチング」と呼ばれるAR(拡張現実)の機能で、昼間の明るい空に星座を重ねたり、屋内で天井や壁ごしにiPadをかざして星座観察ができます。

リアル×バーチャルの体験が生徒のワクワクを広げる!

理科の授業では、観察や実験の際にiPadのカメラで写真・動画の撮影をするだけで十分です。でも、「リアルに体験するのが難しい」ものについては、「バーチャル体験」という選択肢があってもいいのではないでしょうか。本来、教室では見られないはずのものが瞬時に取り出せる。眺めるだけでなくて、触れることができる。そんな引き出しが増えれば増えるほど、理科の授業はもっとワクワクしたものになっていくはずです。

【筆者プロフィール】

小池 幸司 (教育ICTコンサルタント)

小池 幸司 (教育ICTコンサルタント)

2011年3月、他の学習塾に先駆けてiPad導入を実現。教育現場におけるICTの導入・活用を推進すべく、講演や執筆活動を通じて自社のiPad導入事例やノウハウを発信。2013年3月にはiPad×教育をテーマにした初の実践的書籍「iPad教育活用 7つの秘訣」をプロデュース。NPO法人 iTeachers Academy 事務局長。

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)