2022年8月24日

続・iPadではじめる!先生のためのICT入門講座 【第16回】高校「情報科」のいまとこれから

【第16回】田中 忠司先生(日本大学櫻丘高等学校)

情報科主任に聞く!高校「情報科」のいまとこれから

「わが校でも今年から1人1台のタブレット端末を導入します」突然の発表に驚いたのもつかの間、教員用ということで1台のiPadが配布されました。「急に言われても、いったい何からはじめていいのかさっぱり・・・」。本連載では、そんな困った状況におかれた先生たちのために、学校でタブレット端末を使うためのポイントを解説。iPadを活用した学びを実践している先生たちの活用事例をもとに、ICTが苦手な先生でも取り組める具体的な活用方法をご紹介します。

いったいどうなる?改革の渦中にある「情報科」

「情報Ⅰ」の必修化に加えて、2025年度には大学入学共通テストの出題教科になることが決まるなど、高校の「情報科」への注目が高まっています。大学入学センターから公開されたサンプル問題を見て、「高校の授業でここまで教えないといけないの?」と不安に感じた先生も多いかもしれません。

変革の真っ只中にある高校の「情報科」

一方で、これからの社会を担う子どもたちにとって「情報」はより身近で重要なものになっています。プログラミングやデジタルツールの活用など、「もっと学びたい」という生徒も少なくありません。問題はそういった子どもたちに、学校がどのような学びを与えていくかではないでしょうか。

そこで今回は、日本大学櫻丘高等学校の情報科主任をされている田中忠司先生にお話をうかがいました。田中先生は前任校の日本大学高等学校・中学校において、ICT環境の構築を進めた立役者でもあります。そんな田中先生の授業実践から、「情報科」のこれからについて考えていきたいと思います。

高大連携を軸にICT教育を推進する日大の付属高校

日本大学櫻丘高等学校は東京都世田谷区にある私立高校。日本全国に26校ある日本大学の付属高等学校の1つです。高大連携教育の充実に加えて、「櫻イノベーション」の名のもとに、グローバル教育やICT教育をはじめとする教育改革を推進。2022年には学校情報科優良校にも認定されています。

また、2018年度の新入生よりiPadを段階的に導入し、現在は全学年の生徒と教職員が1人1台のiPadを保有しています。教室にはプロジェクターが常設されていて、Apple TVですぐにミラーリングができる環境。グラウンドや室内運動場を含めた学校内でiPadが使えるようWi-Fiが整備されています。

生徒が自分たちでテーマを決めてAR動画を作る!

動画のテーマや分担をグループで話し合う

今回、田中先生にご紹介いただいた情報科の授業は「2次元コードを使ったAR学習動画を作ろう」という実習形式の実践。「社会における情報システム」の授業で、2次元コードを活用したインターネットサービスについて学んだ後、5〜7名のグループで動画コンテンツの制作を行ったそうです。

生徒たちはまず、グループ内でどんな動画を作るか話し合います。2分以内のクロマキー合成動画で、視聴者にとって「学び」があるものであれば解説動画でも笑いをとるものでもOK。制作する動画のテーマや内容、役割分担が決まったら「ロイロノート・スクール」のカードに書いて提出します。

【ロイロノート・スクール】1人1台GIGAスクールに最適な授業支援クラウド

台本ができたらスクリーンの前で撮影

続いては動画の背景素材づくり。「ロイロノート・スクール」「Keynote」「PowerPoint」などでスライドを作成し、画像として書き出します。また、動画で話す原稿を「Pages」や「Word」を使って作成。田中先生は使用するツールを指定せず、生徒たち自身が用途に合ったものを自由に選択します。

準備ができたらいよいよ撮影です。スクリーンの前で説明する様子をiPadのカメラで撮影。「iMovie」の“グリーン/ブルースクリーン機能”を使って、撮影した動画と背景画像を合成します。「YouTuberはこんな大変なことを毎日やってるのか」といった呟きが複数の生徒たちから漏れたといいます。

生徒たちが作った2次元コード付きスライド

できあがった動画は、動画共有サービスの「Flipgrid」にアップロード。2次元コードが自動で生成されるのでiPadに保存します。最後に動画概要を説明したスライドにコードを貼り付ければ完成。印刷して「Flipgrid」アプリのカメラで2次元コードを読み込めば、AR化された動画が再生されます。

「3回の授業を通じて構想から動画説明スライドを制作した後、クラス内で鑑賞会を実施しました。生徒に無記名で評価してもらったところ、グループのカラーがよく反映された評価になりました」と田中先生。テーマやツールを細かく指定しないことが、生徒たちの創造性につながっているようです。

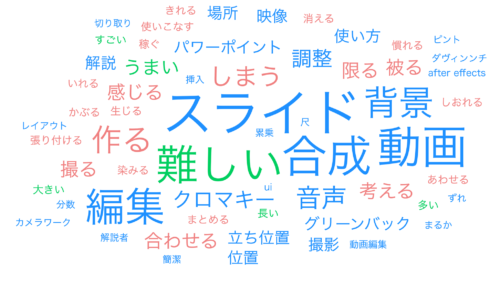

授業後の振り返りをテキストマイニングした結果

【本日のワーク】「Pages」を使ってiPadをプロンプターにしよう!

Pagesを使えばiPadがプロンプターに変身?

「プロンプター」をご存じでしょうか。スピーチやプレゼンテーションのときに原稿(カンペ)を見るためのツールです。あるととても便利なのですが買うとなると結構なお値段が…。そこで今回は、iPad標準の「Pages」を使って、iPadをプロンプターにする方法を田中先生に教えていただきました。

Pagesの詳細で「発表者モード」を選択

まずは「Pages」で原稿を作成しましょう。読みやすいように1行の文字数をあまり多くせず、メールを作成するときのように、適度に改行を入れたり、行間をあけて作成するのがコツです。原稿ができあがったら、画面右上「…」のアイコンをタップ。詳細の中から「発表者モード」を選択します。

すると画面背景が黒に変わり、発表者モードになります。これであっというまにiPadプロンプターのできあがり。画面を下から上にスワイプすると、原稿を見ながら話すことができます。画面右上の「Aa」を選択すると、文字のサイズやフォント、行間、背景や文字の色を変更することも可能です。

またおすすめなのが自動スクロール機能です。設定の中にある「自動スクロール」をONにしてみてください。設定画面を閉じて画面をタップすると、原稿が下から上へと自動でスクロールしていきます。もう一度画面をタップすれば停止。自動と手動を組みあわせて発表するということもできます。

自動スクロールではスピード調整も可能

自動スクロールはスピード調整も可能です。自動スクロールをONにするとスライドバーが表示。速くしたければウサギ、ゆっくりにしたいときはカメの方につまみを動かします。「157語/分」といった感じで、スクロールの速さと読み上げの目安が表示されるので、話すスピードの参考になります。

前述の情報科の授業実践「AR学習動画を作ろう」の実習でも、この発表者モードを使って動画撮影をしたグループがあったそうです。原稿の制作を「Pages」で行えば、そのままプロンプター(カンペ)としても使うことができて一石二鳥。社会に出てからも使えるiPadの便利な活用法と言えます。

生徒たちが体験的に「情報」を学べる授業デザインを

「情報科」の授業実践いかがでしたか。「思ったより楽しそう!」と感じた先生も多いのではないでしょうか。しかも、2次元コードの活用という「情報システム」、デジタルとアナログの融合による「情報デザイン」といった学習にもつながっています。“教える”のではなく“体験的に学ぶ”。これからの「情報科」の授業のスタンダードになっていくのかもしれませんね。

【実践者プロフィール】

日本大学櫻丘高等学校 情報科主任

日本大学櫻丘高等学校 情報科主任

田中 忠司 先生

前任校の日本大学高等学校・中学校では、英語科・情報科教諭として教壇に立ち、校内のICT環境構築を進めた。2022年春より情報科教諭として現任校に勤務し、オンライン学習と対面実習によるハイブリッド型授業、校内のICT環境改善および教育活動全体でのICT活用支援、情報教育における高大連携の充実を図っている。Edmodo Certified Trainer、Google for Education認定トレーナー、GEG Asakusaリーダー。

【筆者プロフィール】

教育ICTコンサルタント

教育ICTコンサルタント

小池 幸司

教育現場におけるICTの導入・活用を推進すべく、講演や執筆活動を通じて導入事例やノウハウを発信している。2013年3月にiPad×教育をテーマにした国内初の実践的書籍「iPad教育活用 7つの秘訣」を出版。2020年10月から、YouTubeチャンネル「TDXラジオ」を開設し、「Teacher’s [Shift]〜新しい学びと先生の働き方改革〜」のメインパーソナリティを務める。NPO法人 iTeachers Academy 理事・事務局長。

最新ニュース

- 学校の授業以外の英語学習、小学生では約8割、中高生では9割以上が経験=栄光ゼミ調べ=(2026年2月26日)

- 全国大学生活協同組合連合会、「第61回学生の消費生活実態調査」を報告(2026年2月26日)

- すららネット、月額制の子育てコミュニティ&支援サービス「ほめビリティ・ラウンジ」開始(2026年2月26日)

- MetaMoJi、「プライバシーマーク」認定を取得 教育などDX推進とデータ利活用体制を強化(2026年2月26日)

- COMPASS、「キュビナ」で学習者用デジタル教科書のアカウント・ライセンス管理を不要にするLTI連携機能を提供(2026年2月26日)

- DIS、Google for Education Global Partner Forumで「Sales Leadership Award」を受賞(2026年2月26日)

- Notion Labs Japan、慶應義塾と「世界最高峰のAIキャンパス」実現に向け戦略的連携を開始(2026年2月26日)

- 河合塾ドルトンスクール名古屋校、春のセミナー 3月26日~28日開催(2026年2月26日)

- LX DESIGN、福岡市の小学校で公開授業「福岡イチ受けたい授業!?~ワクワク授業大作戦~」実施(2026年2月26日)

- コードタクト、授業支援クラウド「スクールタクト」の東京みらい中学での実践事例を公開(2026年2月26日)