2022年2月28日

続・iPadではじめる!先生のためのICT入門講座 【第11回】Apple認定校のICT活用とは?

【第11回】廣重 求 先生(東京成徳大学中学・高等学校)

グローバル基準の学び!Apple認定校のICT活用とは?

「わが校でも今年から1人1台のタブレット端末を導入します」突然の発表に驚いたのもつかの間、教員用ということで1台のiPadが配布されました。「急に言われても、いったい何からはじめていいのかさっぱり・・・」。本連載では、そんな困った状況におかれた先生たちのために、学校でタブレット端末を使うためのポイントを解説。iPadを活用した学びを実践している先生たちの活用事例をもとに、ICTが苦手な先生でも取り組める具体的な活用方法をご紹介します。

いい授業とダメな授業、何を基準に判定する?

いい授業ってどんな授業でしょうか。子どもたちの目がキラキラ輝く授業、公開授業で見学者が唸るような授業、ドラゴン桜のようにトップ校への合格者を輩出する授業、どれもまちがいではありません。逆に言えば、どこを視点に見るかによって、その評価が大きく変わるのが授業なのかもしれません。

グローバル基準のいい授業とは?

ただ1つ注意しておきたいのは、日本だけの評価基準にとどまっていてはいけないということ。いまの子どもたちは、まちがいなくグローバルな社会の中で生きていくことが求められます。であれば、授業の良し悪しを考える上でも、グローバルな視点をもつことは不可欠と言えるのではないでしょうか。

そこで今回は、革新的な教育機関としてAppleが認定するADS(Apple Distinguished School)の1つである東京成徳大学中学・高等学校の廣重求先生にお話をうかがいました。ADSでどんな授業が行われているのかを知ることで、グローバル基準の授業とはどんな授業かを一緒に考えていきたいと思います。

充実したICT環境で多文化理解・グローバル教育を推進

東京成徳大学中学・高等学校は東京都北区にある共学の私立中高一貫校です。中学3年生の3学期には、生徒全員がニュージーランド留学を経験。また高校では、生徒たちが自らテーマを設定し、ゼミ形式での授業や実地調査を行うなど、多文化理解やグローバル教育に力を入れている学校です。

もちろんICT環境も充実しており、各教室にはプロジェクターが常設されています。また、いつでもインターネットに繋げられるよう学校内にはWi-Fiが完備。生徒も教員も1人1台のiPad(またはMacBook)を保有していて、授業だけでなく部活動や学校行事などでも幅広く活用しています。

教務部長を務める廣重先生は、Appleに認定された教員ADE(Apple Distinguished Educator)の一人。担当は数学で、ICTを積極的に活用しながら、生徒たちの創造力を引き出す授業に取り組まれています。今日はそんな廣重先生の授業の中から、代表的な3つの実践をご紹介いただきました。

生徒の創造性・表現力を引き出す3つの授業実践

自分のオリジナル教科書をグループで発表

まずご紹介するのは「オリジナル教科書を作ろう!」という実践。

iPadとApple Pencilを使って生徒自身が教科書を作るという取り組みです。「オリジナルの教科書を作ってみんなに発表する」という目標を設定したことで「教科書は読んで暗記するもの」という意識を転換。生徒たちの創造性が刺激され、さまざまな表現(オリジナル教科書)が生まれたそうです。

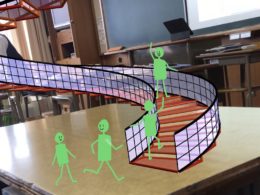

AR機能で教室の中にに3Dの図形を投影

続いては、「グラフや3DをiPadで動かそう!」です。

「Desmos Graphing Calculator」に数式を入力すると瞬時にグラフが表示。数値を変化させるとグラフが動き出します。「GeoGebra Augmented Reality」では、3Dの図形を表示、AR機能を使って図形を現実世界に投影することができます。黒板ではイメージさせづらい部分にICTをうまく組み込んだ実践と言えます。

・「Desmos Graphing Calculator」:App Store

・「GeoGebra Augmented Reality」:App Store

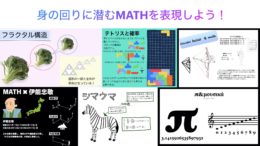

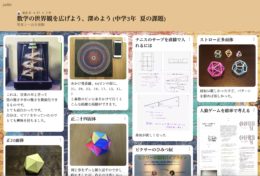

生徒一人ひとりが自分なりのMATHを表現

最後は「身の回りに潜むMATHを表現しよう!」という実践です。

「iPadを活用してMATH(数学)の世界の多様な魅力に触れることを目的にしました」と廣重先生。一人ひとりの視点で数学の世界を探究し、自らの方法で表現することにつながったそうです。また、制作した作品は数学の表現コンクールに応募。対外的な評価を得ることで生徒にとって貴重な経験になったといいます。

・ユネスコ「国際数学の日」制定記念「私の数学のイメージ」表現コンクール

【本日のワーク】「Padlet」でデジタル掲示板をつくろう!

共有・共同編集できるデジタル掲示板「Padlet」

「直感的に使うことができ、いろいろなシーンで活用できます。またデザイン的に優れているのも魅力です」と廣重先生がおすすめするのが「Padlet」。大きな模造紙に付箋を貼るような感覚で使えるアプリです。ウェブブラウザからも使えますが、今回はiPadのアプリで試してみたいと思います。

アプリを開いたらまず「新規登録」ボタンからアカウント作成をします。メールアドレスとパスワードを入力して「新規登録」をタップしてください。Apple、Google、Microsoftのアカウントでサインインすることも可能です。登録が完了するとダッシュボード(Padletボード)が表示されます。

用途によって7つのテンプレートから選択

それではボードを作成してみましょう。画面下の真ん中にある(+)ボタンをタップします。ボードは7種類のテンプレートから選べます。プレビューを押すとサンプルが確認できますので、用途に合わせて選びましょう。今回は「キャンバス」を使って、アイデア出しをしてみたいと思います。

「キャンバス」をタップすると、自動的に背景とタイトルが設定されたボードが作成されます。右上の「…」から「設定」を選んでタイトルを変更しましょう。タイトルに説明を加えたり、アイコンをつけることもできます。また、いろいろな壁紙のデザインが揃っていますのでお好みで選んでください。

準備ができたら、カードを貼っていきましょう。右下の(+)をタップするとダイアログが表示されます。タイトル、説明を入力して、カードの色を選択したら「Publish」をタップします。カードは文字以外にも、写真、ビデオ、音声、手書きなどさまざまな形式で作成することが可能です。

カードをドラッグすると移動させることもできます。また右上の「︙」からカードの色を変更したり再編集も可能。「投稿に連結」を選択して、連結先のカードを選ぶと、カードからカードへとつながる矢印が表示されます。みんなでアイデアを出したり、マインドマップを作るときに便利ですね。

評価やコメントなど細かく設定が可能

それでは「Padlet」の本領とも言える共有をしてみましょう。右上の「…」から「Copy link」を選択するとURLがコピーされます。これをメールやチャットで送れば、離れていても同じボードにアクセスできます。目の前の相手と共有するには「QRコード」を表示して読み取ってもらうのが簡単です。

なお、ボードを共有する前には、投稿の設定をチェックしておくようにしましょう。右上の「…」から「設定」の中に「投稿設定」という項目があります。作者名の表示の有無、コメントや「いいね」などの評価の可否など、細かく設定することが可能ですので、用途にあわせて使い分けてください。

ICT先進校の授業に共通する“ある特徴”とは?

Appleが認定する学校の授業はいかがでしたか。ADSだからといってiPadばかり使っているわけではありません。主役はあくまで生徒。子どもたちの創造性、モチベーション、コミュニケーションを引き出すためにICTを活用しているのがICT先進校の特徴と言えます。ICTが名脇役になる授業、それこそがグローバル基準における“いい授業”の条件なのかもしれませんね。

【実践者プロフィール】

東京成徳大学中学・高等学校

数学科教諭・教務部長

廣重 求 先生

筑波大学で社会工学を学んだのち、国際子ども映画祭のディレクターを務め、2008年より教員に。iPad等のテクノロジーを積極的に活用し、生徒たちの創造力を引き出す授業に取り組む傍ら、教務部長として教員間での実践共有やスキルアップの研修を行なっている。 2019年Apple Distinguished Educator認定

教育現場におけるICTの導入・活用を推進すべく、講演や執筆活動を通じて導入事例やノウハウを発信している。2013年3月にiPad×教育をテーマにした国内初の実践的書籍「iPad教育活用 7つの秘訣」を出版。2020年10月より、YouTubeチャンネル「TDXラジオ(https://www.youtube.com/c/TDXRadio)」を開設し、「Teacher’s [Shift]〜新しい学びと先生の働き方改革〜」のメインパーソナリティを務める。NPO法人 iTeachers Academy 理事・事務局長。

最新ニュース

- 学校の授業以外の英語学習、小学生では約8割、中高生では9割以上が経験=栄光ゼミ調べ=(2026年2月26日)

- 全国大学生活協同組合連合会、「第61回学生の消費生活実態調査」を報告(2026年2月26日)

- すららネット、月額制の子育てコミュニティ&支援サービス「ほめビリティ・ラウンジ」開始(2026年2月26日)

- MetaMoJi、「プライバシーマーク」認定を取得 教育などDX推進とデータ利活用体制を強化(2026年2月26日)

- COMPASS、「キュビナ」で学習者用デジタル教科書のアカウント・ライセンス管理を不要にするLTI連携機能を提供(2026年2月26日)

- DIS、Google for Education Global Partner Forumで「Sales Leadership Award」を受賞(2026年2月26日)

- Notion Labs Japan、慶應義塾と「世界最高峰のAIキャンパス」実現に向け戦略的連携を開始(2026年2月26日)

- 河合塾ドルトンスクール名古屋校、春のセミナー 3月26日~28日開催(2026年2月26日)

- LX DESIGN、福岡市の小学校で公開授業「福岡イチ受けたい授業!?~ワクワク授業大作戦~」実施(2026年2月26日)

- コードタクト、授業支援クラウド「スクールタクト」の東京みらい中学での実践事例を公開(2026年2月26日)