2020年8月5日

iPadのルールをレベル別に設定。子どもたちが主体的に考える情報リテラシーの育成

【PR】

さとえ学園小学校は2018年度から、全学年を対象にiPadによる1人1台環境をスタートしました。小学生のタブレット活用は情報リテラシーが発達段階のため、活用やモラル面で不安もありますが、同校では「レベルアップ型ルール」という独自のシステムを設けて、情報リテラシーを育成しています。同校でiPad運用に関わるICT委員会の先生方にお話を聞きました。

さとえ学園小学校は2018年度から、全学年を対象にiPadによる1人1台環境をスタートしました。小学生のタブレット活用は情報リテラシーが発達段階のため、活用やモラル面で不安もありますが、同校では「レベルアップ型ルール」という独自のシステムを設けて、情報リテラシーを育成しています。同校でiPad運用に関わるICT委員会の先生方にお話を聞きました。

上段左から「 浅田 裕太郎 教諭、工藤 泰浩 教諭、鈴木 俊喜 教諭、須田 智之 教諭、津田 桂 教諭、橋本 和幸 教諭 」

下段左から「 松井 駿作 教諭、山口 雄哉 教諭、山中 昭岳 教諭、David McLean 教諭、小出庄太郎 教諭、」

初年度から全学年でiPadによる1人1台を実施。

さとえ学園小学校(さいたま市北区)は、2003年に設立した私立小学校です。「人間是宝」を建学の精神に掲げ、子どもたちに内在する「無限の可能性」を輝かせる教育に注力しています。具体的には「サイエンス&ラングエッジ」と呼ばれる科学教育や、正規授業とアフタースクールの融合で可能性を伸ばす「複合型教育」を取り入れるなど、充実した教育カリキュラムが実践されています。

同校では、子どもたちが将来、情報化社会で活躍できる力を身につけるために情報教育にも力を入れています。2018年度からは、全学年を対象にLTEモデルのiPadを導入し、1人1台環境も本格実施しました。一般的に小学校における1人1台の導入事例は「高学年のみ」といった限定的な形が多いですが、さとえ学園小学校は、全学年で一気にスタート。教務主任の津田 桂教諭は「本校ではiPadを文房具として位置づけ、全員に情報リテラシーを身につけてほしいと考えています。子どもたちの可能性を広げるためにも、平等に使える環境が望ましいと判断し、一斉にスタートしました」と経緯を語ってくれました。

教育に特化したMDMで導入実績も豊富。mobiconnectは現場重視が強み

さとえ学園小学校では、1人1台を本格実施する前から校内にICT委員会をつくり、環境整備やiPadの運用について議論を重ねてきました。その中で同委員会がこだわったのは、「“私立だからできる”のではなく、日本の教育機関が当たり前に実現できるICT環境をめざすことでした」とICT教育担当主任の山中 昭岳教諭はいいます。「GIGAスクール構想」により、今後さらに環境整備が進む日本の教育現場を見据えて、どの学校でも実現可能な環境を築くことに価値があると考えたのです。

そうした環境をめざす中で、同委員会はMDMについても当初から必要だと判断していました。「本来ならば、子どもたちが自ら考えて管理できることが理想ですが、小学生の場合は情報リテラシーも発達段階にあり、保護者の方のご心配もあります。学校としては、安心・安全な環境をMDMで築いたうえで、子どもたちが活用できることが大切だろうと考えました」(山中教諭)。

数あるMDMの中からmobiconnectを採用した理由については、さとえ学園小学校のICT環境整備に関わられた株式会社V-Growthの水谷 尚貴様にお話を聞きました。

「mobiconnectは教育業界に特化したMDMであり、導入実績も豊富です。現場の先生の声にも耳を傾け、教育を良くしようと一緒に取り組んでいただける部分が強みだと考えています」(水谷氏)。数多くのICT先進校にmobiconnectが導入され、現場の先生方と一緒に教育現場に必要な環境整備をめざしてきた点が評価されました。

情報リテラシーの育成をめざして、レベル別でiPadの自由度を設定

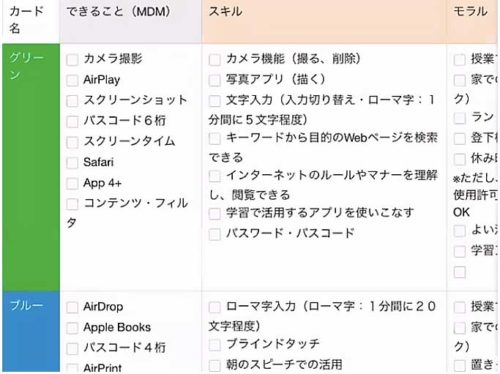

さとえ学園小学校のiPad運用で最も注目したいのは、子どもたちの情報リテラシーに合わせて、iPadの自由度が高くなる独自のライセンス制度「レベルアップ型ルール」を設けていることです。運転免許のように「グリーン」「ブルー」「ゴールド」という3つのレベルを設け、mobiconnectで各レベルの機能制限や使用範囲などを設定しています。

一般的に多くの学校では、“アプリのインストール禁止”、”YouTube禁止”など運用上のルールを最初に決め、全員に同じ制限を適用します。しかし、さとえ学園小学校は子どもたちが主体的に関わる仕組みづくりにこだわりました。「こちらから、“〜してはいけない”と一方的に押しつけるのではなく、子どもたちも楽しみながら情報リテラシーを育むことはできないか。児童会も一緒に仕組みを考えました」(山中教諭)。

最初は児童全員が「グリーン」からスタートするといいます。グリーンではAirDrop禁止、休み時間の使用禁止、授業中は先生の指示以外は使えないなど、厳しいルールを設定。このルールを守れた児童たちが、スキルテストとモラルテストを受け、合格すれば「ブルー」に昇格するという仕組みです。晴れて「ゴールド」になると、指紋認証やYouTubeへのアクセス、Facetimeの利用などが認められる自由度の高さを手にできます。3年生でゴールドを取る児童もいれば、5年生で取れない児童もいたり、またゴールドの児童でも不適切な使い方をすればブルーへ降格するなど、日々の使い方や意識がiPadの利用に直結するのです。

一方、子どもたちのレベル分けやiPadの設定はmobiconnectで行います。mobiconnectの中に各学年のフォルダを作成し、その中にグリーン、ブルー、ゴールドのフォルダを設け、レベル別に子どもたちの端末を管理。グリーンからブルーに昇格した場合は、児童の端末データをブルーのフォルダに移動するだけで、その設定が自動的に適用されます。「事前にフォルダごとにルールを設定しておけば、あとは必要に応じて、児童の端末データを移動させるだけ。簡単な作業なので管理もしやすいです」と山中教諭は語ってくれました。

“早くレベルアップしたい”、ルールを意識しながらiPadが使えるように

「レベルアップ型ルール」は、他の教育機関においても興味深い取り組みです。実際にどのような手応えや成果があるのでしょうか。

2年生を担当していた工藤 泰浩教諭は、「グリーンからブルーにスキルアップしたいという意欲を持ち、ルールを意識しながらiPadを使えるようになってきました。保護者の方からも、“どうすればブルーになれますか?”と聞かれることも増え、保護者の方の意識も変わってきたと思います」と述べています。

また6年生担当の鈴木 俊喜教諭は、「ゴールドに上がった子の中には、中学校に入ってもICTは活用するだろうからと、ブラインドタッチを練習する子もいます。先が見えるようになってきたと感じました」と話してくれました。

山中教諭はレベルアップ型ルールについて、当初、同校のICT委員会が重視した“日本の教育機関が当たり前に実現できる環境”のひとつだといいます。制度自体の運用も効率化し、教師ひとりでも業務時間内で対応できるようにしたというのです。「各レベルのスキルテストとモラルテストをGoogle Formで実施し、児童の解答はスプレッドシートに書き出して、各教師が確認できるようにしました。他の教育機関でも同じような取り組みができるように、再現性のある運用をめざしました」(山中教諭)。

コロナ禍の休校期間も、mobiconnectで子どもたちの学習環境と安全を維持

新型コロナウイルス感染症による拡大防止のため、さとえ学園小学校も2020年3月に休校となりました。前代未聞の出来事に多くの教育機関が混乱状態になるなか、同校ではいち早く、オンライン授業を実施。3月中は午前中に2時間、4月に入ってからは、毎日6時間のオンライン授業を実施しています。

「休校になってからmobiconnectを通して、『ZOOM』などのオンライン授業に必要なアプリを配信しました。一方で、『ZOOM』に関しては脆弱性の問題が発生したので、春休み期間中は一旦アプリを抜いて、教員間で安全性について確認するといったこともできました。また休校期間中は子どもたちがiPadに依存していないか、安心・安全面もmobiconnectを通して確認しています。リモートで操作できるのが、学校としてはありがたいです」(山中教諭)。

今後の取り組みについて津田教諭は、「学校が再開しても、すぐに通常の授業に戻るとは限りません。学校現場はICTを通した新たな学びのカタチが求められており、より良い取り組みを今後も発信していきたいです」と抱負を語ってくれました。日本の教育機関が当たり前に実現できる環境や活用をめざし、さとえ学園小学校はこれからも新しい挑戦が続きます。

関連URL

最新ニュース

- シンシアージュ、大阪・羽曳野市と子どもの学びと地域理解を推進する「包括連携協定」締結(2026年2月25日)

- VLEAP、中高生向け租税教育用デジタル版ボードゲームの制作に協力(2026年2月25日)

- 子どもの習い事、83%の親が「成長に合わせて選び方を変えるべき」=イー・ラーニング研究所調べ=(2026年2月25日)

- 令和の現役高校生は日常的にAIを使う。男女で大きな差 =ワカモノリサーチ調べ=(2026年2月25日)

- サイバー大学、学習歴と身分証を統合する次世代型「スマート学生証」を先行導入(2026年2月25日)

- 大和大学と奈良先端科学技術大学院大学、教育・学術分野の連携推進する包括協定締結(2026年2月25日)

- GMOメディア、ポータルサイト「コエテコbyGMO」で会話型プログラミング教室レコメンド機能の提供開始(2026年2月25日)

- 三英、STEAM教育スクール所属の中高生ロボティクスチームが「3冠」達成(2026年2月25日)

- 未踏社団、小中高生クリエータ支援プログラム「2026年度 未踏ジュニア」募集開始(2026年2月25日)

- ネイティブキャンプ、アプリ開発・起業教育プログラム「Technovation Girls 2026」に協賛(2026年2月25日)