2013年8月13日

JAPET/教員研修全国セミナー「夏の事例発表会」で電子黒板を学ぶ

日本教育工学振興会(JAPET)は7日、情報教育対応教員研修全国セミナー「夏の事例発表会」を東京・日本科学未来館で開催した。小中高・大学の教員や企業関係者などおよそ140人が参加した。

セミナーは、「電子黒板と生徒用端末などのICT機器とのコラボ」をテーマに、さまざまな事例発表と分科会を通じて、教員たちがICTを授業に生かせるようになるための勉強・交流の場にすることがねらい。

はじめにJAPETの稲葉雅昭・調査研究部長から、「ICT教育の環境整備状況」について報告があった。

電子黒板の整備状況は72.5%で、整備台数が7万3536台となっており、昨年度と比較して約1万3000台増えたが、1校当たりの平均整備台数は2台を超える程度で、まだ満足できる状況にないとした。一方、国の教育行政については、今年6月に閣議決定された「新たなICT戦略」などを紹介し、今後のICT教育予算についても期待を示した。

基調講演は、総務省の佐藤安紀情報通信利用促進課長による「フューチャースクール推進事業の成果と課題」。

佐藤課長は、2010年度から13年度まで文科省と連携して全国20校で進めている「フューチャースクール推進事業」について映像で紹介し、ICT利活用に関する実証研究の様子を報告。「いよいよ本格的にICTが学校にとり込まれてきた。ガイドライン(手引書)を参考にして各自治体独自のICT環境導入と構築を行ってほしい」と話した。

また、教育分野のICT化において今後期待される課題は、「クラウドを活用した学校・家庭をシームレスでつなぐネットワークの構築」だとした。

将来像としては、教員支援システムによる「教育の質の向上」、遠隔地間の交流学習など「新たな学び」、宿題や自習の成果を共有できる「学校家庭の連携」、学校が避難所になる「災害時の活用」など。

将来像を支えるICTシステムについて、「今後は、クラウドコンピューティングや国際的な標準化の動きを取り入れるなど新しい技術を活用しメーカーなどと新しい仕組みを作りあげていきたい。先生方にはICT機器の実践を重ねていただき技術上の課題を教えてほしい」と協力を呼びかけた。

その後、小・中・高校における実践実例発表会がスタート。

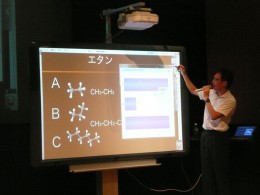

滋賀県立虎姫高校の堀浩治教諭は「全ての生徒が『わかる』全ての生徒を『活かす』授業~『わかる』『活かす』ためのタブレットの活用~」をテーマに、電子黒板のメリットから効果的な使用方法について考察した。

滋賀県立虎姫高校の堀浩治教諭は「全ての生徒が『わかる』全ての生徒を『活かす』授業~『わかる』『活かす』ためのタブレットの活用~」をテーマに、電子黒板のメリットから効果的な使用方法について考察した。

同校は現在、電子黒板が全教室に配備され、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校。すべての生徒に、学習内容を理解させ、定着させ、活用させるためにはどうしたらよいか。生徒たちの主体的な学びを定着させるために電子黒板をどう生かすか、を考えたという。

生徒に理解させるためには「視覚化」や「焦点化」の機能を利用。知識を定着させるために「反復」と「リンク」機能を。知識を活用するために「時間のゆとり」で振り返りをしたり、全員と「情報共有」をすることが大切という。

生徒に理解させるためには「視覚化」や「焦点化」の機能を利用。知識を定着させるために「反復」と「リンク」機能を。知識を活用するために「時間のゆとり」で振り返りをしたり、全員と「情報共有」をすることが大切という。

続いて、京都光華中・高校の竹中章勝教諭は「中・高等学校における電子黒板などICT機器の実践例」がテーマ。さまざまな教科でICT機器(電子黒板、タブレット、書画カメラ、プロジェクター)を活用するヒントを紹介した。また、ICT教材で対話型学習が可能になり、生徒のノートの取り方が変わってくると指摘。タブレットを使うことで理科や英語などで「デジタルテスト」も可能になることを提案した。

午後は9つの分科会が行われ、参加者たちは熱心に耳を傾けていた。

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)