2013年11月26日

デジタルハリウッド大学/ELラボ研究発表会と「反転授業勉強会」同時開催

デジタルハリウッド大学は、21日と22日の2日間、2013年度メディアサイエンス研究所研究発表会を東京・千代田区のお茶の水ソラシティアカデミアで開催した。

22日に行われたEffective Learning Lab(ELラボ)研究活動報告には100名を超える参加者が参加。デジタルハリウッド大学大学院佐藤昌宏教授による研究発表などに耳を傾けた。

佐藤教授は、デジタルコミュニケーションに関する先進的な研究を行うことを目的としたELラボで2010年から取り組んできたSNSを活用した学習効果などについて紹介。

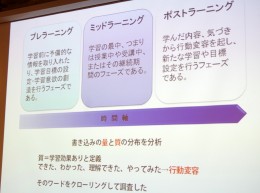

ELラボではまずFacebookで授業を行い、その上で「プレラーニング」「ミッドラーニング」「ポストラーニング」の3つに区切り、学習における量と質について学生たちの書き込み内容を調べていった。そこから明らかになったのは、“人はポストラーニングにおいて行動変容する”ことだという。この結果をふまえ、学習効果を正しく測定するためにも情報を継続的に収集しなければならないというところからELラボの取り組みが始まった、と佐藤教授は語った。

次に、物理ネット予備校代表の田原真人氏が登壇。「反転教育に関する可能性について」と題して、田原氏がFacebookで開催している反転授業勉強会の活動内容やオンライン教育における動画講義に関する考え方などを紹介した。また、この模様は「第3回反転授業勉強会」としてFacebookで同時に進行する形となった。

大手予備校の物理講師を務めていた田原氏は2004年、東大、京大や他の医学部受験のための物理を学べるWebの予備校「物理ネット予備校」を設立。高校の教科書にこだわらず、原理から法則への展開を重視した独自の教え方「田原の物理」を確立した。2011年には、物理ネット予備校の会員サイト「phys-com」をオープンし、動画講義のほかオンラインでのインタラクティブな講義などを提供している。

田原氏は、大手プレイヤーが受験向けサービスを無料提供するといった最近の動向に刺激を受け、オンラインで授業を続けていくための方法を模索する中で、反転授業に着目したという。

田原氏が始めたオンライン反転授業は、(1)動画講義で事前に知識をインプットさせ、(2)オンラインルームでのアウトプット中心の活動から体験を通して学ぶというもの。バーチャルに集まり学び合う環境の中、チャットを介して生徒同士のやり取りが始まり広がっていく。「“ニコ生”のようで楽しい」という反応もあったという。

また、動画の長さについても触れた。動画には、一般的に「15分の壁」がありそれ以上の時間は向かないとも言われているが、これは学習者が自分に向いていない動画を集中して視聴していられる限界のことではないかとの見解を示した。

実際、田原氏の提供する動画コンテンツでは1時間程度のものもあるという。「2倍速~4倍速に変えて視聴する受講者が大多数。人にはそれぞれ理解しやすいスピードがあり、学びやすい状況で学べるようにするためにも動画の教材は“間”が大切だ」と語り、オフ会で合った受講者から「等速の田原さんの喋りには違和感があると言われました」との笑い話も披露した。

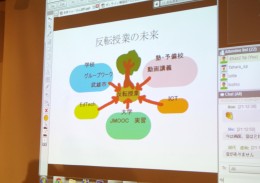

最後に田原氏は、反転授業を“多様性のある森”にたとえ、「反転授業という究極の形があるわけではなく、学校や塾、予備校、企業などが一緒になって育てていくもの」と結んだ。

関連URL

最新ニュース

- 「総合的な探究の時間」の指導、高校教員の7割以上が「他の業務に比べ負担が大きい」と回答=新興出版社啓林館調べ=(2026年2月10日)

- 10~50代の男女、約6割が自分に合った努力の仕方を見つけられない「努力迷子」=やる気スイッチ調べ=(2026年2月10日)

- 島根県教委、令和9年度島根県教員採用「一般選考試験」・「特別選考試験」実施(2026年2月10日)

- DRC総研、「第56回けいはんな若手研究者交流会」で「デジタルアーカイブ×生成AI」講座提供(2026年2月10日)

- 「英語学習が成果につながらない理由」を可視化する「TORAIZ英語力診断無料セミナー」3月開催(2026年2月10日)

- TAC、教員採用試験「速修 教育法規 第1回・第2回~ライブ講義を体験しよう!~」15日開催(2026年2月10日)

- TAC、教員採用試験「論文・面接で役立つ指導事例解説」16日開催(2026年2月10日)

- 河合塾コスモ公開講座「不登校・中退からの進路探し2026春」23日から4週連続開催(2026年2月10日)

- ルークス志塾、総合型選抜で「地方から首都圏私大合格」を実現するOLイベント19日開催(2026年2月10日)

- 海外留学推進協会、「海外大学進学フェア2026春」3月大阪・東京で開催(2026年2月10日)