2014年3月24日

慶應義塾大学/シンポジウム「電子学術書の現在と今後」を開催

慶應義塾大学は20日、大阪大学、神戸大学、東京大学、名古屋大学、奈良先端科学技術大学院大学、福井大学、立命館大学と合同で、公開シンポジウム「電子学術書の現在と今後」を、慶應義塾大学の三田キャンパスで開催した。

このシンポジウムは、慶應義塾大学などが進めてきた、電子書籍配信サービス「BookLooper」とタブレット端末などを使った「大学図書館電子学術書共同利用実験」の成果の報告と今後を展望するもの。

会場には教育関係者や出版社など150名以上が集まり、実験の成果報告に耳を傾けた。

「8大学共通モニター実験の報告」を行った名古屋大学付属図書館の加藤淳一氏は、電子書籍の利用は学生にとって概ね肯定的だとしながら、書き込みのしやすさでは紙媒体が良いと言う意見があり、結論としては「購入するなら紙媒体、借りるなら電子媒体」というのが学生の現状評価だと報告した。

また、実験に使用した電子書籍配信サービス「BookLooper」の評価については概ね好評だとした上で、「オフラインで使えない」「ダウンロードや表示が遅い」「コンテンツが少ない」など、改善のための要望を示した。

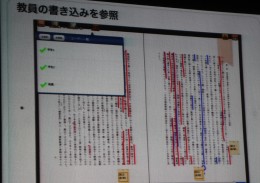

「電子書籍の授業・教育利用の事例報告~東京大学における授業利用実験『重ね書きの教室』」を行った東京大学付属図書館の石田英敬副館長は、全学自由ゼミとして図書館が主体となって行われた授業での「紙と電子の違いの検証」を報告した。

実験では理系文系、院生、学部生など多彩な学生が参加した授業で、電子教材への書き込みの共有実験を行った。学生それぞれの書き込みを「私有したり」「共有したり」「教師が使ったり」、電子書籍であることが有益であることが分かったという。

また石田副館長は今後について、授業で必要な書籍を一覧にまとめる「ゼミ本棚」的利用が期待されるが、関連書籍関の相互リンクや横断検索、電子書籍外部とのリンクなど課題は多いが、なんと言っても「コンテンツの充実」がなにより必要だと語った。

「共同実験の到達点」と題してまとめのスピーチを行った慶應義塾大学メディアセンターの田村俊作センター長は、今後の展開として「プラットフォームの機能向上」「参加大学の増加」「参加出版社数、コンテンツ量の増加」が必要とし、「出版社による新刊書のビジネスモデルの確立」や「著作権管理、処理の簡素化に関する政策提言」などを課題として提示した。

今回の実験は今年度で終了するが、「BookLooper」を提供するKCCS(京セラコミュニケーションシステム)では、電子書籍配信サービスの商用展開を進めていくという。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)