2014年3月28日

JAPET/教育分野の最先端ICT利活用についてのシンポジウム開催

日本教育工学振興会(JAPET)は27日、「総務省2013年度『教育分野における最先端ICT利活用に関する調査研究』シンポジウム2~クラウドとHTML5による全国展開可能な教育ICT利活用モデルの研究~」を、東京港区の機械振興会館で行った。

冒頭挨拶した総務省の吉田靖政策統括官(情報通信担当)は、「教師が生徒に向かって一方的に授業を行う時代は終わった。教室ではそこでしか出来ない授業をする。そのための反転授業や場所を問わない継続的な学習を可能にするのが総務省の役割。今後も教育関係者や文部科学省と一体となって進めていきたい」と述べた。

研究結果の報告は「教育分野における最先端ICT利活用に関する調査研究 成果報告」と題して行われた。

この調査研究の目的は、「本格的な普及・展開を見据えてクラウドコンピューティング技術を最大限に活用する」、「多種多様な情報端末への対応」、「教材や学習履歴の利活用」、「学校と家庭がシームレスでつながる教育・学習環境の構築に向けて教育ICTモデルを構築・検証」すること。

成果報告会の進行役を務めた総務省 情報流通政策局 情報通信利用促進課の佐藤安紀課長から研究成果の指針として、「全ての学習者がICT活用の恩恵を受ける」、「自治体の教育ICTシステムの選択肢を増やす」、「教育ICT分野全体にイノベーションを起こす」の3点が示され、JAPET調査研究実行委員会の栗山健リーダーとワーキンググループから“any device, any network”を目指した成果報告が行われた。

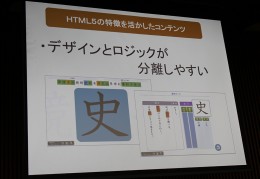

ワーキンググループ「Webアプリケーション」は、「いつでも、どこでも、どのデバイスでも」を可能にするには、HTML5を利用してコンテンツを作成するのが効果的だと報告。

漢字学習アプリケーションを使ったデモでは、教室での学習を想定したiPadの操作から、自宅での学習を想定したノートPCへの切り替えやデータ利用がスムーズに行われ、クラウド利用によるシステムの有用性を提示した。

そのほか「HTML5」「学習記録データの収集」「ユーザー認証」「共通インターフェース」などのワーキンググループから発表を行った。

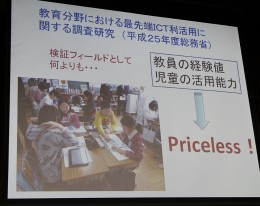

実証実験に協力した荒川区からは、教育委員会指導室の駒崎彰一統括指導主事と菅原千保子指導主事が報告を行った。

駒崎統括主事は最後に、「今後の課題は教材の確保であり、区で保有するコンテンツだけでなくクラウドを利用して、安価に取得できることが望ましい。荒川区での経験値を活かして欲しい」とまとめた。2014年度に実施する区内全校でのタブレットPC導入では、コンピュータ室を廃止することもあってWindows端末を選定したが、子どもたちはiPadでもAndroidでも3機種を自由に使いこなすことが出来たという。

講演は、立教大学経営学部の佐々木宏教授が「ビッグデータ時代に求められる人材像」、日本総合研究所戦略コンサルティング部の東博暢 融合戦略クラスター長が「スマート社会と最先端ICT教育」、放送大学学園とJMOOCの白井克彦理事長が「ICT利活用による生涯学習への接続と世界の潮流」と題して行った。

参加者は、教育関係者、自治体、関係企業などから約250名だった。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)