2017年11月24日

前原小、「IchigoDake」で1人1500円のIoT&プログラミング学習

「IchigoJam」(イチゴジャム)を聞いたことがあるだろうか。もちろんパンに付ける食べ物のジャムではない。ご存じない方は、これを機会に是非関心を持って頂きたい。IchigoJamとは、シングルボードコンピューターと呼ばれる、むき出しの一枚(シングル)のプリント基板(ボード)の上に、CPUと周辺部品、入出力インタフェースとコネクタを付けただけの極めて簡素なコンピュータのこと。IoTやプログラミングを学習するPCとしては、最も廉価なツールの1つだ。

東京都小金井市立前原小学校で、11月13日に「1年生がカトラリーカードとIchigoJamを使ってプログラミングに挑戦する校内研究授業をやる」という案内をもらった。「カトラリーカード」って何?という疑問が湧いたので調べてみると、それは、日鉄日立システムエンジニアリングが開発した、IchigoJam用のプログラミングツール。名刺大のカードに「やってみる」「やめる」「LEDをつける」「LEDをけす」「3回くりかえす」「1びょうまつ」などのアイコンが描かれていて、それを「カトラリーフィールド」という台紙に順番にならべてロジックを構築、そのカードの裏に書かれたコードをIchigoJamにBASIC*1で入力して、接続したLEDなどを操作するというもの。

教室に入って戸惑ったのは、名刺大のカトラリーカードもそれを並べる台紙も無いことだった。それに、IchigoJamだと思ったボードには「IchigoDake」と書かれていたこと。IchigoDakeは、こどもパソコンIchigoJamのコア部分を切り出した構成の廉価版で、今年6月に発売された。価格は980円(税別)。別売りのドックステーション「IchigoIgai」に差し込んで利用する。「IchigoDake」自身がパソコンなので、プログラミングを学ぶために高価なラップトップ型やタブレット型のPCを購入する必要がない。

この日の授業は、課外活動として行われた「はじましてプログラミング!」の3回目。紙のカードではなく、アプリの「カトラリーカード」をタブレットで並べてプログラミング、色の異なる4つのLEDを光らせるというもの。

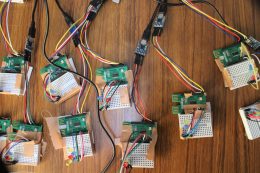

子どもたちの机にはそれぞれ、タブレットとIchigoDakeとボートに差されたLEDがケーブルなどで接続されて用意されていた。IchigoDakeを開発・販売しているPCNの松田(まった)優一さんによれば「タブレットを除けば、1500円程度で用意できるんじゃないかな。もちろん、前原小学校の先生方の手作りだからということもありますけどね」とのこと。リコーダーのように、小学生一人ひとりが持てて気軽にプログラミングが楽しめるコンピュータにしたいという「IchigoDake」のコンセプト通りの使い方だといえる。

本時授業のめあては「いろいろな ひからせかたを かんがえよう」。「つくってあそぶ」「みんなのをみる」「ともだちのをまねする」「ふりかえり」という流れ。「光らせ方を考える」というめあてなのがポイントか。

まずは、前時の振り返り。「プログラミングで遊ぶときの4つの作戦ってなんだったかなぁ」と教師が問うと、子どもたちが手を挙げ、次々に「じかん」「じゅんばん」「かず」「かいすう」と答えていく。これまで2回の授業で、プログラミングが「命令」であり、LEDを光らせるのにどのような命令が必要か、概ね理解しているように感じられた。

まずは、前時の振り返り。「プログラミングで遊ぶときの4つの作戦ってなんだったかなぁ」と教師が問うと、子どもたちが手を挙げ、次々に「じかん」「じゅんばん」「かず」「かいすう」と答えていく。これまで2回の授業で、プログラミングが「命令」であり、LEDを光らせるのにどのような命令が必要か、概ね理解しているように感じられた。

いよいよプログラミングのはじまり。タブレットでアプリの「カトラリーカード」を並べてLEDの光らせ方を考える。「光った~」「点いた~」という声が上がる一方「付かない人~」の問いかけに手を挙げる子どももいる。担任教師はもちろん、松田孝校長やPCNの松田さんが駆けつけてチェックする。

この日使用したブレッドボード(はんだ付けをしなくても、手軽に電子回路を組むことの出来る基板)やジャンパー線、LEDは松田校長が購入して教師たちで配線したもの。どうしても接触不良などでLEDが点灯しないというトラブルが発生する。

プログラミングは完璧でも「動かない」、という現実的なトラブルが起きるのが、IoT&プログラミングの楽しさでもあるのだ。松田校長と松田さんの表情が、子どものように真剣で楽しそうだったのが印象的だ。

プログラミングが終了するとみなで作品を鑑賞する。4灯が順番に光るもの、点滅を繰り返すもの、一度点灯したらそのままのものなどLEDの点き方も様々。目立つ作品の周りには人だかりが出来、タブレットの「カトラリーカード」の並び方を覗き込んだりしている。「○○くんの凄いよ、やり方聞いて真似てみようね」と教師が誘導する。また、それぞれプログラミングを開始する。

ふりかえりでは、「ライトが点いたり消えたりして面白かった」、「イチゴジャムが面白かった」といった1年生らしい感想から、「自分の考えをいっぱい持つことができて楽しかった」とか「作戦1~4を使うと、命令の仕方が無限に拡がることがわかった」といった1年生?と疑いたくなるような感想まで聞かれた。

プログラミングやIoTといった新しい学びのチャレンジが、子どもたちの新しい能力を開花させていくことが実感できる研究授業だった。

*1:BASIC(ベーシック)とは、手続き型プログラミング言語のひとつで、「beginner’s all-purpose symbolic instruction code」(「初心者向け汎用記号命令コード」を意味する)の頭字語。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)