2019年8月21日

家族と一緒にいて楽しくないと子どもはインターネットを長時間使用する

国立成育医療研究センターの社会医学研究部と国立青少年教育振興機構の青少年教育研究センターは15日、小中学生のインターネット利用と親子関係の実態を把握するために行われた調査データを利用し、「家庭の状況」と「子どものインターネットの長時間使用」との関連を分析しその結果を発表した。

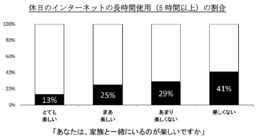

それによると、親子の会話中に親がスマートフォンなどを使用していたり、家族が一緒にいても、それぞれ自分のスマートフォンなどを使用していたりすると、子どもがインターネットを長時間使用したり、睡眠不足になる傾向が見られた。また、家族と一緒にいて楽しくないと答えた子どもは、休日にインターネットを長時間使用することが多いことも分かったという。

それによると、親子の会話中に親がスマートフォンなどを使用していたり、家族が一緒にいても、それぞれ自分のスマートフォンなどを使用していたりすると、子どもがインターネットを長時間使用したり、睡眠不足になる傾向が見られた。また、家族と一緒にいて楽しくないと答えた子どもは、休日にインターネットを長時間使用することが多いことも分かったという。

親のスマートフォンや携帯電話の利用のあり方が子どものインターネットの長時間利用や、子どもの睡眠不足と関連することが示唆された。また家族との時間を楽しんでいない子どもはインターネットの利用が長くなる傾向も示された。

子どもが適切にインターネットを使用する環境をつくるためには、親自身が携帯電話やスマートフォンの使用のあり方に注意を払う必要があると考えられ、家庭におけるインターネット使用のルール作りと家族全員の遵守の重要性が示されたという。

近年、スマートフォンやタブレットを使ったインターネットの使用が、子どもの間でも一

般化している。日本および他の先進国で実施された疫学研究では、インターネットの長時

間にわたる使用が、睡眠習慣やメンタルヘルスなど 「子どもの発達と健康」に悪い影響を及ぼす可能性があるとされている。しかし、どのような家庭環境にいる子どもが、インターネットを長時間使用する傾向にあるのかを明らかにした国内の研究は限られており特に、 親の携帯電話やスマートフォンの使い方などに注目した研究はあまりないという。

本研究の結果、子どもだけでなく、親や家族の携帯電話やスマートフォンの使い方につい

ても注意が必要であることが示唆された。子どものインターネット使用に関しては、家

庭内で使用に関するルールを作り、子どもだけでなく親もしっかりと守っていくことが重要だとしている。スマートフォンや携帯電話、タブレット端末が子どもの間にも普及して

いるが、利用に伴うリスクについては、さらなる疫学研究が必要だという。

本研究は、国立青少年教育振興機構が2017年に実施した『インターネット社会の親子関係

に関する意識調査』のデータを用いて行われた。この調査には、国内の20都道府県の小学校5年生から中学校2年生までの約2000名が協力しており、インターネットの使用および親子関係について、様々な質問をしている。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)