2022年5月12日

小4から高3年まで学年が上がるにつれて生活リズムの乱れが増加傾向 =ベネッセ調べ=

ベネッセコーポレーションは10日、同社内シンクタンクであるベネッセ教育総合研究所が早稲田大学 理工学術院 柴田重信研究室と共同で、「子どもの生活リズムと健康・学習習慣に関する調査」を実施し、分析結果をまとめたと発表した。

コロナ禍による外出自粛や休校の期間では、生活リズムが急に変化したことや在宅時間が急増したことにより、子どもたちの起床時刻が遅くなる(遅起き)、テレビ・DVD、テレビゲーム、携帯電話・スマートフォンの利用時間が増加するなど、生活習慣に変化が生じた。子どもにとって、学習は生活の中の重要な要素であり、生活習慣の乱れは学習習慣にも悪影響を与えるおそれがある。子どもの学習に関する研究を行っている同研究所は、学習習慣の確立には、健康的な生活習慣(睡眠、運動、食事、適切なメディア利用など)が身につけられていることが重要と考え、健康と体内時計に関する研究を行っている早稲田大学 理工学術院 柴田重信研究室と、児童・生徒の生活習慣・学習習慣の現状を明らかにすることを目的に共同調査を実施した。

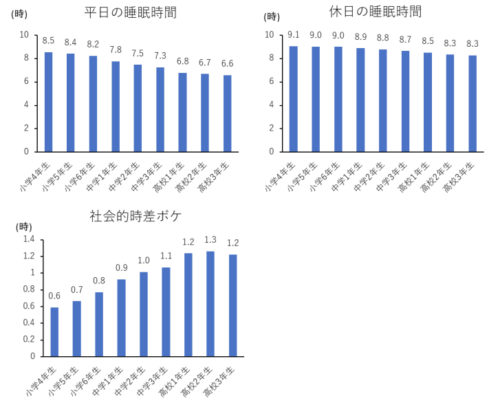

その結果、学年が上がるにつれて生活リズムの乱れが増加する傾向があった。また、精神的な健康状態・成績が良い子どもは、普段から規則正しい生活をしている傾向がみられた。学年が上がるにつれて、平日・休日の睡眠時間が減少し、生活リズムの夜型化や平日と休日の生活時間のズレ(「社会的時差ボケ」の発生)が大きくなる傾向がみられた。

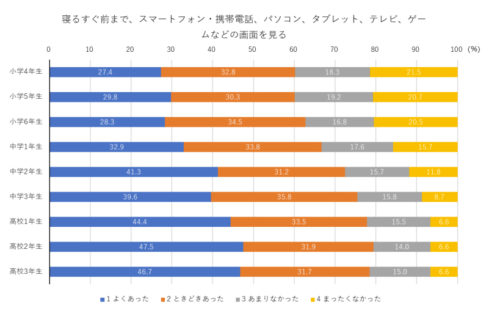

学年が上がるにつれて、寝る前のスマートフォン・携帯電話、パソコン、タブレット、テレビ、ゲームの画面を見る時間(スクリーンタイム)が増えており、疲れ・翌日の眠気にも影響する傾向がみられた。その他にも学年が上がるにつれて、朝食の欠食頻度が増加する傾向がみられ、 成績を層別に分けたとき、成績が上位の子どもほど、成績が下位の子どもに比べて、睡眠、食事、学習が規則正しく、寝る前のスクリーンタイムが無いと回答する傾向がみられた。

調査は2021年6月に全国の小学4年生~高校3年生(合計9,270人)を対象として調査を実施。※学年ごとに1,030名(男性515名、女性515名)のサンプルが集まった時点で調査を終了している。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)