2022年5月11日

学年が上がるにつれ「生活リズムが乱れている」子どもの割合が増加 =ベネッセ×早稲田大調べ=

ベネッセ教育総合研究所は10日、早稲田大学(理工学術院・柴田重信研究室)と共同で、全国の小学4年~高校3年生(合計9270人)を対象に実施した、「子どもの生活リズムと健康・学習習慣に関する調査」の分析結果をまとめ発表した。

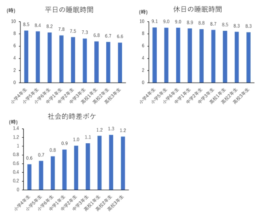

それによると、学年が上がるにつれ、平日・休日の睡眠時間が減少。生活リズムの夜型化や平日と休日の生活時間のズレ(「社会的時差ボケ」の発生)が大きくなる傾向がみられた。特に高校3年生の平日の睡眠時間は平均6時間36分だった。

それによると、学年が上がるにつれ、平日・休日の睡眠時間が減少。生活リズムの夜型化や平日と休日の生活時間のズレ(「社会的時差ボケ」の発生)が大きくなる傾向がみられた。特に高校3年生の平日の睡眠時間は平均6時間36分だった。

一方で、休日は8時間以上寝ており、平日にたまった睡眠不足(睡眠負債)を休日に寝だめして解消していることが判明。その結果、平日と休日の生活リズムの時刻差(「社会的時差ボケ」と呼ばれる)が平均で1時間を超えていた。

OECD(経済協力開発機構)が発表した世界各国の睡眠時間は、日本が世界で最も短く、15~65歳の平均睡眠時間は7時間22分。今回の調査では、高校生の睡眠時間は1週間平均で7時間程度(7時間9分)で、睡眠時間が短い傾向は高校生のうちからすでに始まっていると考えられる。

また、学年が上がるにつれて、寝る前のスマホ・携帯電話、パソコン、タブレット、TV、ゲームの画面を見る時間(スクリーンタイム)が増えており、疲れ・翌日の眠気にも影響する傾向がみられた。

夜寝る前にスクリーンタイムがあると答えた子どもは、無いと答えた子どもに比べ、「つかれやすい」「昼間に眠くなる」と答えた割合が高く、夜寝る前のスクリーンタイムは睡眠の妨げになるだけでなく、日中の活動にも影響。

今回の調査では、毎日朝食を食べない子どもは、学年が上がるごとに増加する傾向がみられ、高校3年生では毎日食べる子どもは全体の74.7%まで低下していることが分かった。

それぞれの学校段階で、成績が上位の子どもは、成績が下位の子どもに比べて、「普段から規則正しい睡眠、食事、学習習慣がある」と回答。生活リズムの規則正しさと成績とに正の関連がみられた。

また、成績が上位の子どもは、成績が下位の子どもに比べて、「寝る前のスクリーンタイムが無い」と回答する傾向もみられ、普段からなるべく規則正しい生活リズムを心掛けることが重要だと考えられる。

この調査は、全国の小学4年~高校3年生の合計9270人を対象に、2021年6月25日~27日(本調査・スクリーニング調査)にかけて、調査会社のモニターからアンケートを取る形で実施した。なお、学年ごとに1030人(男性515人、女性515人)のサンプルが集まった時点で調査を終了した。

関連URL

最新ニュース

- iTeachers TV Vol.436 千葉県立市川工業高校 片岡伸一 先生(後編)を公開(2024年12月11日)

- 山梨県、2025年度から25人学級を小学校5年生に拡大、26年度には全学年に導入(2024年12月11日)

- GUGA、大阪府と「求職者等へのDX(IT)に関するスキル等の習得を通じた持続可能な就職支援モデルに関する協定」を締結(2024年12月11日)

- 指導要録の「行動の記録」、教職員の96%が「明快な評価ができていない」と回答 =School Voice Project調べ=(2024年12月11日)

- 仕事をしている母親の子どもの方が希望の中学校に合格している =ひまわり教育研究センター調べ=(2024年12月11日)

- LINEヤフー、「Yahoo!検索」で検索結果面に小学校で習う漢字の書き順動画を掲出(2024年12月11日)

- カラダノート、「ママ・パパが選ぶ今年の漢字ランキング」を発表(2024年12月11日)

- 大学就学を支援する返済不要の給付型奨学金「金子・森育英奨学基金」 総額260万円への増額(2024年12月11日)

- ノーコード総合研究所、大阪府立吹田東高校で「ノーコード開発研修」を実施(2024年12月11日)

- Musio ESAT-J通信教育、世田谷区立太子堂中学校と実証実験を実施(2024年12月11日)