2022年6月1日

99%の親が「子どもにとっての非認知能力の重要性」を実感=イー・ラーニング研究所調べ=

イー・ラーニング研究所は5月31日、子どもがいる全国の20代~50代の親339人を対象に実施した、「2022年:非認知能力ならびにキャリア教育に関する調査」の結果をまとめ発表した。

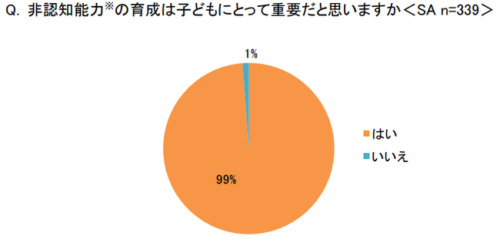

それによると、「非認知能力の育成は子どもにとって重要だと思うか」と聞いたところ、99%の親が「はい」と回答し、非認知能力の育成への注目度がかなり高い結果となった。

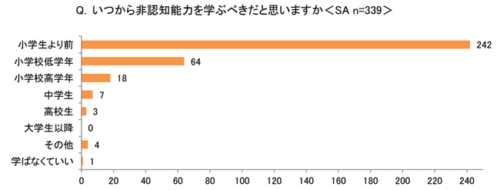

また、「いつから非認知能力を学ぶべきだと思うか」を尋ねたところ、「小学生より前」(242人)が圧倒的に多く、7割を超えた。次に多い「小学校低学年」(64人)を含めると、9割以上になり、幼少期の早い段階からの学びを望んでいることが分かった。

「非認知能力」とは、学力テストなどでは数値化されない、子どもの将来や人生を豊かにする力のこと。

「非認知能力において、特に必要だと思うもの」を聞いたところ、「自己認識(やりぬく力、自己肯定感など)」(265人)が最多で、以下、「クリエイティビティ(想像力、工夫する力など)」(207人)、「意欲(学習志向性、やる気など)」(206人)と続いた。

各項目に大きな差はなく、多方面から幅広く様々な力を身につけてほしいと感じていることが見てとれる。

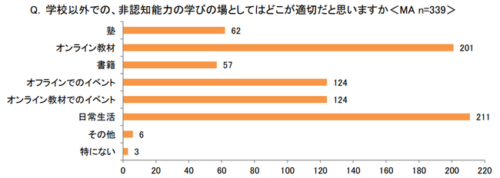

「学校教育でも積極的に非認知能力を鍛えるような学びを行ってほしいと思うか」という質問では、9割以上が「はい」と回答。また、「学校以外での、非認知能力の学びの場としてはどこが適切だと思うか」では、第1位が「日常生活」(211人)、第2位が「オンライン教材」(201人)だった。

「子どものコミュニケーション能力を高めたいと思うか」という問では、アンケートに答えた全員が「はい」と回答。コミュニケーション能力に課題を感じていることが分かった。

「どのような方法で、コミュニケーション能力を子どもに身につけてほしいか」と尋ねたところ、約8割が「体験型の学び」(259人)と回答し最も多く、次いで「対面での学び」(230人)だった。人と関わりながら、実践型の学びや双方向な学びを通して、コミュニケーション能力を身につけてほしいことが見てとれる。

「子どもに、どんなキャリア教育を行ってほしいと思うか」という質問では、第1位は「自立する力を身につける学び」(252人)。以下、「目標を見つけられる学び」(241人)、「将来を考える力をつける学び」(238人)、「世の中を広く知れる学び」(223人)が僅差で続いた。

一方で、「子どものキャリア教育の場は少ないと思うか」と尋ねたところ、9割以上が「はい」と回答。高校での金融教育が始まるなどキャリア教育に力を入れ始めているものの、社会で必要不可欠な生きる力を広く学べる環境や機会の提供が、これまで以上に求められていることが分かる。

この調査は、子どもがいる全国の20代~50代の親を対象に、4月5日~28日にかけて、紙回答の形で実施した。有効回答数は男女計339人。

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)