2022年6月30日

進学先検討で重視すること、1位「学びたい学部・学科・コースがあること」=リクルート調べ=

リクルートは29日、同社の「リクルート進学総研」が、2022年に高校を卒業見込みの全国の男女21万人を対象に実施した、高校生の進路選択に関する調査「進学センサス2022」の結果をまとめ、その一部を発表した。

同調査は、高校生の進路選択行動の時期やプロセスを中心に、進路選択に際しての情報源、学校主催イベント、出願状況について調べたもので、「進路選択行動編」と「アドミッション・ポリシー編」の2つに分類。今回は「進路選択行動編」を発表した。

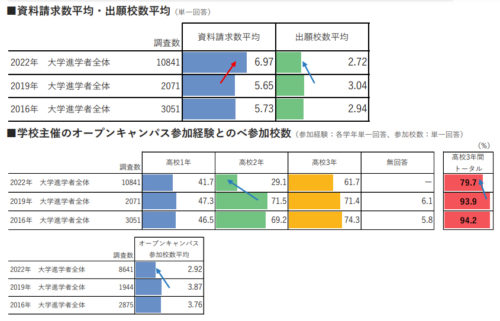

それによると、2022年4月の大学進学者の進路選択行動概況をみると、資料請求数は2019年から1.32件増加した一方で、出願校数は0.32件減少した。

学校主催のオープンキャンパスへの参加は、コロナの影響で高2生徒が大きく減少。高校3年間のトータルで見ても、2019年の93.9%から14.2ポイント減少し、参加経験は79.7%だった。

のべ参加校数も約1校減少。コロナ禍で、オープンキャンパスでの情報収集が十分にできなかった様子がうかがえる。

学校主催のオープンキャンパス参加は減少したが、4月から進学する大学のオープンキャンパス参加は増加しており、7割を超えた(前回比+4.3ポイント)。また、参加時に第1志望だった高校生は59.8%で増加傾向。

次に、進学する大学の志望順位と合格した入試方法をみると、第1志望校への進学者は68.3%で、前回より14.8ポイントの大幅増加。特に、総合型・学校推薦型選抜合格者の第1志望率は86.6%とかなり高かった。

年内入試合格での進学者は7.9ポイント増え47.0%、逆に年明け入試層は9.8ポイント減の47.1%で、年内入試合格による進学者が大幅に増加。また、進学者が合格した入試方法は、年内入試層(47.0%)と年明け入試層(47.1%)がほぼ同率だった。

進学先を検討する際に重視する項目をみると、1位「学びたい学部・学科・コースがあること」76.5%、2位「自分の興味や可能性が広げられること」38.6%、3位「教育方針・カリキュラムが魅力的であること」35.8%という結果になった。

進学先を検討する際に重視する項目をみると、1位「学びたい学部・学科・コースがあること」76.5%、2位「自分の興味や可能性が広げられること」38.6%、3位「教育方針・カリキュラムが魅力的であること」35.8%という結果になった。

また、2回連続で順位が上がった項目は、「教育方針・カリキュラムが魅力的であること」(2016年16位→2019年12位→2022年3位)、「社会で役立つ力が身につくこと」(以下同21位→17位→15位)、「教育内容のレベルが高いこと」(以下同23位→21位→16位)。

一方、2回連続で順位が下がった項目は、「資格取得に有利であること」(2016年6位→2019年7位→2022年9位)、「偏差値が自分に合っていること」(以下同7位→8位→9位)、「キャンパスがきれいであること」(以下同10位→14位→19位)。

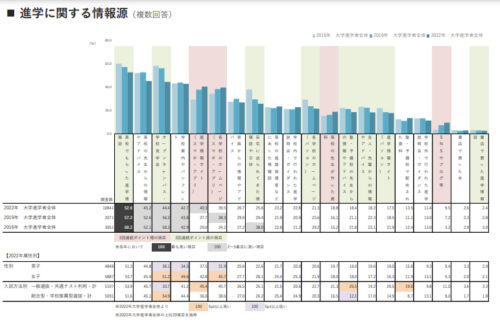

進学に関する情報源については、「情報(紙・パソコン)」、「オープンキャンパス」、「アドバイス」からの情報が軒並み減少した一方で、「情報(スマホ・アプリ)」、「SNSやブログなど」からの情報収集が増加傾向だった。

この調査は、調査開始時点で2022年に高校を卒業見込みの全国の男女21万人を対象に、3月4日~4月5日にかけて、郵送調査+インターネット調査の2通りで実施した。有効回答数は1万4968人(回答率7.1%)で、うち今回の「進路選択行動編」は大学進学者1万841人。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)